|

「 番外編 その4 」

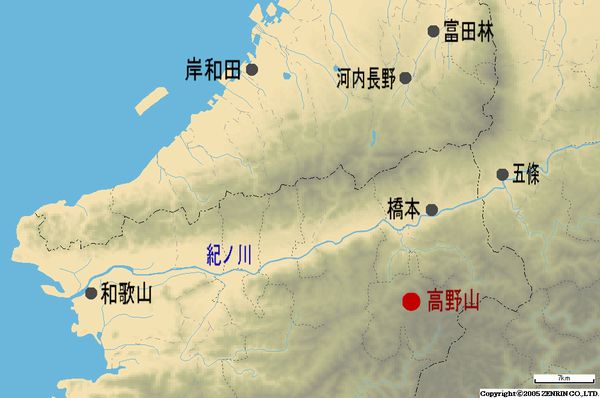

高 野 山 九度山から不動谷川沿いの国道を登り、S字カーブの続く山道を走ること数十分、突然高野の門前町に入ります。こんな山中に、大伽藍と門前町があること自体、とても不思議に思います。 千二百年前、京や大坂から遠く離れ、人里からも隔絶したこの地に、弘法大師は真言密教を伝える壮大な伽藍と創建しました。

江戸期、高野山の僧侶達は、高野三方(三派)といって、学侶、行人、聖の三階派に分かれていました。それぞれの階派には代表寺院があって、学侶方は青厳寺、行人方は興山寺、聖方は大徳院で統括していました。 近世高野山の歴史は、高野三方の権力闘争によって形成されたといわれるほどで、時には幕府を巻き込んでの争いごとにまで発展することもあったといいます。 中世後半には、高野山の荘園は紀伊だけでなく、東は遠江、西は四国の阿波から筑前にまで点在し、守護大名並みの広大な領地を有していました。 それらの寺領を統治する必要性から、高野山の僧侶たちは、次第に宗務と政務に業務を分担するようになり、前者を母体とした「学侶」と、後者を母体とした「行人」の二大集団が形成されていったのです。 一方、高野山内に籠る念仏僧を「聖」と称していましたが、中世初期においては、高野山から諸国に赴き勧進とよばれるいう募金を集めるため感化、唱導、納骨を行うようになります。 東大寺を再建させた重源や放浪歌人の西行も「高野聖」の出身だといわれています。 彼らは全国津々浦々まで巡り、弘法大師の奇跡を語り、人々に高野山への納骨を進め、その骨を預かる代わりに相応の寄進を求めたのでした。 彼らの活躍した影響で、全国に弘法大師伝説が広がっていきます。 蝦夷松前にある阿吽寺の御本尊「不動明王」は空海が彫ったものものであるとか、東北では空海が杖を差した地面から湧き水がでてきたとか、淡路島では空海に村人が水を与えなかったために村の井戸が枯れてしまったとか・・・数え切れないほどの弘法大師伝説が全国に広がり、同時に「高野山信仰」も広がっていきました。 やがて、高野山は発展していくと同時に、時の権力者や貴族による「高野詣」も盛んに行われるようになったのです。 しかし、そんな高野山の隆盛も、戦国動乱の世を境に衰退していきます。 元亀二年、信長による叡山延暦寺攻めは、高野山にとっても存亡の危機が迫っていることを告げるものでした。 天承八年に起こった信長方との小競合いによって、諸国を勧進していた高野聖1400人近くが「隠密」との嫌疑をかけられて惨殺され、両者の緊張が一気に高まりました。 本能寺で信長が亡くなったことにより、叡山と同じ運命を目前にしていた高野山は難を免れますが、その後を継いだ秀吉が、紀州根来寺を焼き討ちして高野山に迫ったとき、高野山を救ったのは、一山の代表であった木食応其上人(もくじきおうごしょうにん)による秀吉との直談判でした。 秀吉は、恭順の意を示した高野山を許すだけでなく、客僧房の興山寺、そして母大政所の供養のために青厳寺を建立しました。この二寺が、江戸期には学侶、行人の代表院となり、今日では統合されて金剛峰寺となっています。 また文禄三年には、家康や利家などを引き連れて、高野山に参詣して連歌の会を催しています。 江戸幕府後も、高野山寺領の二万一千石は保証されますが、一方で学侶派寺院の宝性院と無量寿院の両門主に対しては、十万石の大名格で江戸に参勤交代を命じるなど、厳しい幕藩体制の機構に高野山を組み入れました。 明治新政府は、神仏分離政策と神道におる祭政一致を政策に掲げます。 明治元年には、学侶、行人、聖の三派を廃止し、高野山は真言宗一宗の山に立ち返ることとなり、同時に、青厳寺と興山寺を統合して金剛峰寺と称することになります。 金剛峰寺の寺号は、本来、高野山一山の寺号でしたが、山内の一寺院として金剛峰寺と称されるようになったのです。 明治4年には、版籍奉還に従って寺領二万一千石を返還し、明治6年には寺有林3,000haを返上し、事実上、高野山は経済的基盤を完全に失います。 それに追い討ちをかけるかのように、明治21年に発生した火災は、明治初年当時に存続していた680ヶ院の130ヶ院への統廃合を促し、昭和元年に伽藍金堂から出火した大火は、弘法大師創建当時の諸仏が灰燼に帰す大きな痛手を与えました。 昭和7年、金堂が再建され、昭和12年には、天保十四年(1843)の落雷火災で失われていた伽藍大塔の再建もなり、高野山は昭和の時代になってようやく旧来の趣を取り戻したのでした。

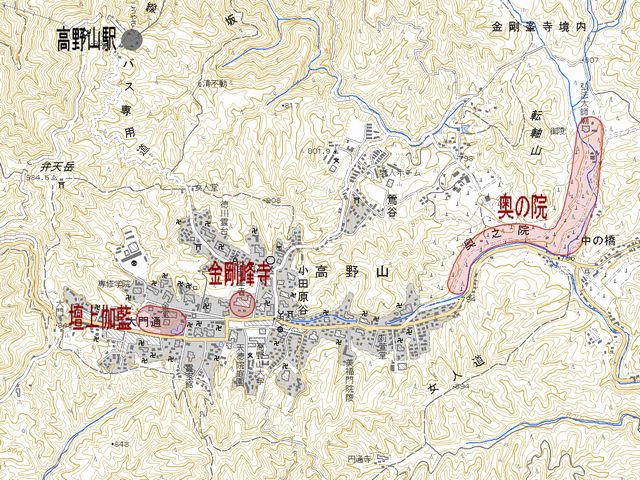

千二百年の歴史を誇る高野山は、弘法大師が創建した密教の大伽藍「壇上伽藍」と、大師を慕う人々が今日まで建立を続ける浄土「奥の院」の、二大聖地によって形成されてきました。 壇上伽藍 標高800m、東西4kmの山上盆地の中央に位置する壇上伽藍は、金剛峰寺の西に隣接した一段高い平地にあり、約5.5haの広大な境内には高野山の中心を担う堂塔が集まっています。 高野山における壇上とは、真言密教の教主たる大日如来が鎮座する壇、道場を意味するといいます。 したがって、壇上伽藍は、奈良法隆寺に代表される、金堂を伽藍の中心に据える古代奈良仏教の伽藍形式とは異なり、密教の根本経典である大日経と金剛頂経に由来する根本大塔、そして東塔、西塔を東西に配置し、金堂がその中心前方に建つ形式をとっているそうです。 高野山開創の歴史は、弘仁七年、弘法大師が現在の壇上伽藍の地に、丹生都比売明神を勧請し社を建立したことに始まり、壇上伽藍が一応の完成を見たのは、それから百年近く後といわれています。 以来、落雷や火災が相次いだ高野山にあって、壇上伽藍も例外ではなく、現存する建物のうち根本大塔、金堂、東塔など主要なものはすべて明治以降に再建されたものです。 唯一、鎌倉時代の建築とされている不動堂ですら、一心谷から移築されたものといわれています。

奥の院 壇上伽藍が多くの修行僧を生み育てる「生きる浄土」とすれば、高野山のもう一つの聖域で、世界最大規模の墓地とも言うべき奥の院は「死の浄土」と表現できるでしょう。 弘法大師御廟である奥の院までの全長2kmの参道の両側には、歴史上の有名人から無名の市民まで、約40万基とも言われる息を呑むような数の墓石群が存在し、参道に沿って植えられた樹齢数百年大杉とあいまって、独特の清浄感をたたえた景観を形成しているいます。 奥の院境内には、織田信長、豊臣秀吉を筆頭に、全国の大名の約4割が、石造五輪塔や墓石、霊屋を建立しています。 家康の次男で福井藩主だった松平秀康の霊屋は、福井県産の石材を用い細部にまで彫刻を施したもので、重要文化財に指定されています。

松尾芭蕉をはじめ境内には歌碑も数多くあり、特に与謝野晶子の歌は、高野山で修行に励む若い修行僧を詠んだものとして有名です。 「やわはだの 熱き血潮に 触れもみで さみしからずや 道を説く君」 − 柔肌の下を流れている熱い血潮に触れもしないで 寂しくないんでしょうか いつも人間の道理ばかり言っているあなたは −

|

.

.

.

. .

.

.

.