|

ゴールデンウィークのある日の朝、拝島発、奥多摩行きの6両連結の快速列車に乗りました。 濃い緑に覆われた多摩山系の山々、市街地の広がる河岸段丘、深い渓谷の底は多摩川の清流。そんな風景を車窓から眺めながら、JR青梅線の快速列車は多摩川の渓谷を走ります。 折り重なるように連なる山々のひとつ、御岳山の頂上に鎮座するのが、 関東一円の総鎮守府 御嶽神社です。 御嶽駅で下車し、多摩川に架かる御岳橋からみた渓谷の風景はすばらしく、上流奥の彼方には、日の出の山裾からとび出た御嶽山の一部を遠望することができます。 確認はしていませんが、地形図を見てみると、青梅街道をもう少し進んだ御岳美術館付近からは、谷筋の奥に御嶽山頂や大岳山などが望めるのではないかと思います。

社伝によれば、創建は第十代崇神天皇の治世、奈良時代には行基が東国鎮護を祈願して蔵王権現を安置したと伝えられます。蔵王権現は、役小角(役行者)が修業中に示現した権現で、奈良県吉野の金峯山寺本堂(蔵王堂)の本尊として知られています。 中世における山岳信仰の興隆とともに、関東の修験の中心地として、金峰山御嶽蔵王権現の名で有力武将達の信仰を集めました。 江戸時代になって社寺詣が盛んになると各地で講が組織され、御嶽信仰が武蔵、相模を中心に関東一円に広がっていきました。 維新後の神仏分離により、御嶽蔵王権現を改め御嶽神社となり現在にいたっています。

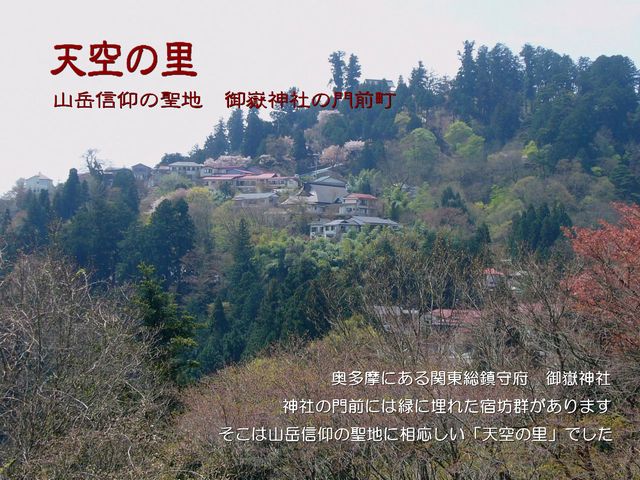

JR青梅線の御嶽駅からは急勾配の細道をバスで進み、関東一の最大傾斜をもつケーブルカーで一気に標高900mの山頂付近まで上ります。 山道を少し歩くと、山頂の緑に埋れた宿坊の群れが見えてきます。 その光景は、山岳信仰の聖地の門前に相応しい、まさに「天空の里」でした。

天界の門前町には二十数軒の宿坊がありました。 苔むした野面積みの石垣が参道沿いに連なり、講が献じた石灯篭や数多の石碑が並び、立派な長屋門や薬医門を構えた宿坊が点在しています。 いまでは、コンクリートとアンカーボルトで固めた崖面や、紅色のトタンで葺き直した屋根が目立ちますが、見方を変えれば、これらも、人里離れた山上の集落での暮らしの難しさを物語っていると言えます。

そんな宿坊の町並みの一角に、藁葺き屋根の馬場家御師住宅があります。 馬場家は、代々御嶽神社の御師を世襲する家柄で、現存する家屋は幕末期に建築された千鳥破風玄関をもつ茅葺き入母屋造りの平屋建てです。 御師とは、参詣人の案内・祈祷・宿の提供などを行い、信仰を広める活動も行っていました。御嶽神社にはいくつかの御師家があるそうですが、江戸期に建築された御師住宅で現存するのは馬場家のみで、貴重な歴史遺産だといえます。

土産物店の小さな通りを抜けると大鳥居と随身門が見えます。 ここから御嶽神社本殿までは、急勾配の石段が続きますが、金毘羅さんのそれに匹敵するくらいキツイ上り階段でした。 沿道には関東一円の御嶽講による黒御影の石碑が並び、平成に入ってからのものも数多く見られます。 「講」とは、神社を信仰する各地の集まりのことで、村名などを冠して「○○御嶽講」などと称し、構成する家々から集めた金銭を元手に、数人の代参人(代表して参拝する人)が神社参拝を行う組織のことです。 今でも御嶽神社では、御師と講の活動が組織立てて行われているようです。

拝殿は、鮮やかな朱塗りされた入母屋造りで、精緻な彫刻が施された唐破風の向拝があり、、奥には神明造の本殿があります。 周囲には、神明社、八幡社、八坂社、春日社、東照社など、数多くの摂末社が山頂の狭い境内に並んでいます。 そして、山頂に当たる最も高い場所にあるのが、御神狗・お犬さまを御祭神とする大口真神社です。日本武尊の東征の際に道案内をした白狼・黒狼を大口真神(おほくちまがみ)として祀ったものですが、社殿は江戸末期に建てられたもので、以前は神饌を供える台のみだったそうです。

拝殿、本殿、大口真神社は西方向に一直線に並んでいます。その先には奥多摩山系の山々が連なり、彼方に陽の沈みゆく様は、山岳信仰の地に相応しい光景なのだと思います。 御岳神社の御神体は、奥多摩山系そのものなのかも知れません。

|