|

「番外編 その1」

サン・ジミニャーノ −イタリア・トスカナ地方の中世丘陵都市−

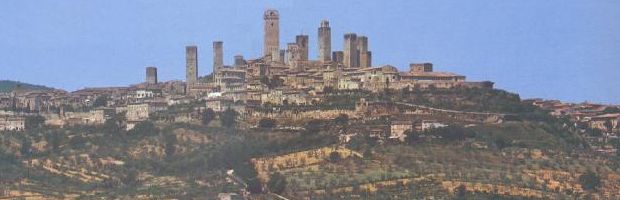

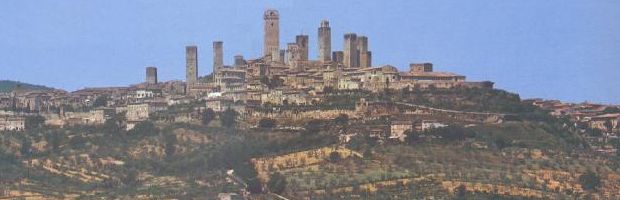

トスカナの広々とした田園地帯にあって、密集する家々を従えるようにそびえる塔の群

バスの窓から見たその美しいシルエットは今でも忘れない

かつてダイナミックに繁栄し進化してきたこの街は、いまは穏やかな時の中にある

数百年前から変わらない街角や石畳は、人の住まう空間のありかたを教えてくれた

あの日、心にしみこんだ街に対する敬愛の思いは、いつまでも忘れないでいたい

「まちあるきの考古学 番外編」のトップバッターはイタリア トスカナ地方の中世都市 サン・ジミニャーノ - San Gimignano - です。

サン・ジミニャーノは、いままで私が経験した「まちあるき」の中でもっとも印象に残っている街で、「まちあるき」の原点ともいえる町です。

といっても、訪れたのは、もうかれこれ20年も前の学生時代。バッグパックを担いで1ヶ月間ほどヨーロッパを旅行した時に立ち寄ったのです。

いまや記憶の中には、美しく昇華された思い出だけが残っていて、細かいことはすっかり忘れてしまっているので、当時、旅行前に集めた資料と旅行中に書いていた日記をもとに、このページを書きました。

サン・ジミニャーノは、イタリア・トスカナ地方の海抜300mほどの丘陵地帯にあり、遠景から見える10数本の塔が林立するシルエットは、一度でも目にした人にとっては、忘れられない印象的な風景でしょう。

この街が現在の形を整えたのは、12〜13世紀の、いわゆる「中世」と呼ばれる時代のことです。

言い伝えによれば、サン・ジミニャーノにはかつて72本の塔があったといいます。

自らの領地から街に移住してきた封建領主たちが、家勢を誇るために競い合って塔を建てたことが始まりで、その後、この街では、より高い塔を建てることが、家の繁栄の証となったようです。

この傾向はサンジミニャーノだけでなく、トスカナ地方全域に見られるようですが、現在までこれだけの数の塔を残しているところは他にありません。時代の移り変わりとともに、この街はかつての経済的隆盛を失なったため、その後スクラップ&ビルドが行われなかったことを示しています。

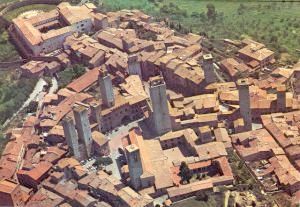

街を南北に貫くメインの道は尾根筋にあたり、中世の当時はローマからアルプスの北へと抜ける通商の主要街道だったそうです。ここから東に2本の尾根が延びていますが、この尾根筋にも道が走っていて街が広がっています。

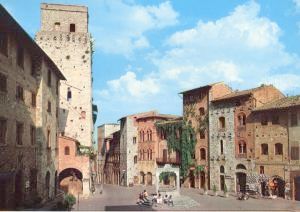

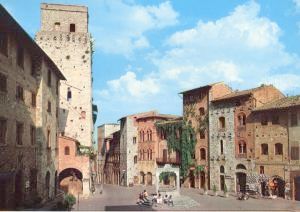

メイン街道にぶら下がるように2つの広場−東に広がるシステルナ広場と西のドゥオーモ(大聖堂)広場−があります。特にシステルナ広場は傾斜のきつい石畳と、その中央に井戸をもち、周囲の3〜4階建ての建物群と見事に調和していていました。

中世の丘陵都市は、地形などの自然環境に合せるように、少しづつ長い時間をかけて成長しを続け、そこには道や広場などの空間が、人が営むに適した大きさで創られていったのです。

当時、ここを訪れた私は、システルナ広場の井戸の傍に随分長いこと座り込んでいたことを覚えています。

旅の日記には、この辺りのことを次のように書いています。

「システルナ広場への上り道。軽く右にカーブを切っていく石畳の道は、シークエンスを保ちながら僕をシステルナ広場へと導く。かつての市門であったアーチを抜けると、ついにそこはシステルナ。井戸をその重心にすえた三角形の閉じた空間。 ドゥオーモへは塔と階段が導く。ファサードは平面的だ。雑多な時代において、風土と人間が作り出した水平的なシークエンスの中で、街のところどころみえる塔がフォーカスとしての役割を果たす。まっすぐ天にのびる線にハッとさせられる。すばらしい光景がそこらじゅうにある。尾根に沿ってアメーバ状に発展した街の形はとても有機的である。それがまた街の端から見たすばらしい風景を演出している。」

んー (*^_^*) 、書いていることがよく分からんし、「シークエンス」や「有機的」という言葉を使うところが建築学科の学生っぽいのですが、とても感激していたことは確かなようです。

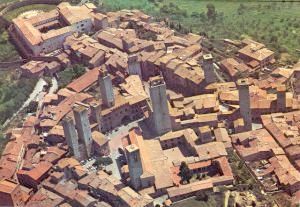

街の中央部を東方向にみる空撮 システルナ広場と井戸

中世の丘陵都市の空間の素晴しさは、「通り」を歩くにつれて風景が継続的に変化し、常に新しい視界が開けていくダイナミックさにあります。

建物の壁面に両側を遮られ、たえずカーブしていく細い通りでは、道の行先や街の体系をあらかじめ察知することができず、とおりを歩いてゆく際の連続的な変化の様相(これを「シークエンス」というのでしょう。)だけが、街の構造を知る手がかりとなります。

「広場」はそうした通りから流れ込む人々に、一時の安らぎと明確な方向性を与えてくれるのです。

これに加えて、サンジミニャーノには「塔」という、もう一つの空間を構成する要素があります。塔は、このような連続する水平的な視覚の流れに、垂直方向の軸線を加えるもので、閉塞感のある通りを歩く人に、天空への開放性とランドマークとしての印象を強烈に与えることになります。

現在でこそ「世界遺産」になり、世界的観光地であるサンジミニアーノですが、私が訪れた当時はまだ「地球の歩き方」に半ページ程度しか記載されておらず、A2サイズにイタリア全土が入ってしまうほどの縮尺の大きな地図と、いい加減で有名な「ミシュランの時刻表」を頼りに、ユーレイルユースパスを片手に鉄道に乗って旅行した記憶があります。たしか「ポジボンシ」とか言う鉄道駅からバスで20分ほどの距離。田園風景の続くなか、丘陵の上の塔群が見えたときの感動は忘れられません。

旅の日記には、「意外と観光地化されていて、みやげ物屋が何軒か並んでいる。」と書かれているので、観光地としては有名だったようです。街の大通りで日本人とすれ違ったのですが、お互いに、「おー、こんなところで日本人に会うとは〜」と驚き合った記憶があるので、当時の日本人にはそれほどメジャーではなかったと思います。

ただし、建築デザインに興味のある学生や、それを仕事としている人たちの間では、とても有名な街で、街の大通りですれ違った日本人もその関係の人だったのかもしれません。

ついでに、「城壁のところで立ちションした。」とも書いてあります。なんと恥知らず・・・m(__)m

冒頭にも書いたとおり、サン・ジミニャーノは、人の住む空間のあり方を教えてくれた町でもあり、「まちあるき」の原点ともいえ、王女にとってのローマのように(古い・・・)、私にとって「忘れえぬ街」の一つなのです。

ホームにもどる

|