知 覧 -石垣と槇垣 庭園の武家屋敷町-

|

遠望の母ヶ岳を借景として |

|

町の特徴

知覧は、江戸期に薩摩藩が自領に配した外城のひとつで、知覧郷の領主佐多氏の御仮屋(居館)とその家臣団の集落があったところです。 |

|

|

100年前の知覧 明治、大正期の地形図が手に入りませんでしたので、今回はお休みです。 |

|

町の歴史

知覧の武家屋敷群は、江戸時代中期、佐多氏18代当主で知覧領主の島津(佐多)久峰の時代に形成されました。 |

|

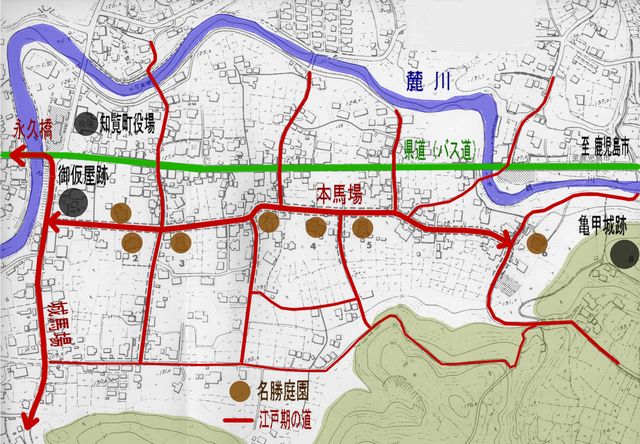

町の立地条件と構造 鹿児島から錦江湾沿いを南下し、平川から道を右手に曲がると急な坂道になります。標高340mの手蓑峠を一気に上りきると、眼下に錦港湾が一望でき、遠くに鹿児島市街地をはじめ、桜島、大隅半島、南には喜入の石油基地までが見渡せます。 ここから道路は緩やかに下りとなり、左右に茶畑が見え、麓川の沿って進むと知覧の町にでます。 今残っている知覧武家屋敷群の町並みは、麓川の南、亀甲城跡からに御仮屋跡までの、東西約900m、南北約200mの範囲です。 町の北側を東から西に流れる麓川は、下流で万之瀬川となって、薩摩半島西岸の町、加世田で海に注いでいます。 知覧麓は、南に山を背にして、東を亀甲城山が抑え、北と西には麓川が天然の外堀として配置されています。

御仮屋は町の西端で今の知覧区検察庁の場所にありました。 御仮屋の前の南北方向の道は城馬場とよばれ、これに直行して本馬場が東西方向に通されています。 馬場とは、幅の広い道のことで、馬術練習に使われた道だったためこう呼ばれました。この本馬場を中心にして知覧麓の武家屋敷町は形成されました。 道は防衛目的をもって造られ、本馬場と紺屋小路の十字交差点を除いて、残りはすべてT字交差で、道自体も屈曲していて、見通しが利かないようになっています。

緩やかに曲がる道(本馬場)に沿って石垣と槇垣が連なり、生垣越しに見える庭木と瓦屋根、道から少し後退して構える腕木門、そして遠方の母ヶ岳が背景となって、とても美しい町並みを形成しています。

沿道の屋敷内には母屋の前に枯山水式の庭園が配され、このうち7つ庭園は国指定の名勝「知覧麓庭園」として、今も綺麗に保存されています。

また、屋敷内には、沖縄によく見られる石敢當(魔よけの石碑)や、門の奥に屋敷内が見通せないように屏風岩(沖縄のヒンプン)があり、江戸期の貿易により琉球の影響を強く受けているようです。 県道(現在のバス道)は明治22年に新しく開通した道で、その後順次拡幅されてきました。 亀甲城の北側の麓川に石造の矢櫃橋が架かっています。 県道が麓川に架かる永久橋が築造される際に、その端材を利用して造られたといわれています。永久橋の石橋は架け替えられましたが、矢櫃橋は現存しています。

| |

|

森重堅氏庭園 枯山水ではなく、水と奇岩を使用した躍動感ある庭園です。母屋や土蔵は寛保初年(1741)に建てられたものだそう。 |

|

|

知覧ならではの公営住宅 木造、瓦葺、平屋で槇垣の公営住宅は知覧ならではのものです。決して古くはありません。麓川の北側にひっそりと佇んでいます。 |

|

情報リンク

|

知覧町ホームページ 鹿児島県人会HPの知覧商会ページ |

まちあるき データ

|

まちあるき日 2005.11 参考資料 ①「知覧武家屋敷町並み」知覧町教育委員会 使用地図 ①国土地理院 地図閲覧サービス「知覧」 ②1/2,500地形図

|