福知山 -水害と戦ってきた水陸交通要所の城下町-

|

福知山の町の東側を流れる由良川はとても雄大だ |

|

町の特徴

町中を歩いていて不思議に感じることがあります。 |

下柳町付近の旧京街道の町並み |

街道の丹後口(城下町の北側出入口)付近 |

|

100年前の福知山 明治26年の地形図と現在の地形図を見比べてみます。東方向から流れてきた由良川が、北方向にほぼ直角に流れを変える場所に福知山の町は造られていることがわかります。 明治期の地図をみると、川沿いの黒色の範囲が城下町の町屋で、その周囲を武家屋敷が取り囲み、城下町は三角形をしていて、その底辺(南側)に城郭があったことがわかります。 鉄道福知山線が旧城下町の南側に敷かれたためか、市街地は由良川の南側に広がりました。鉄道と河川により、市街地と田畑がはっきりと線引きされています。 城下町時代の町の骨格は、かなりよく残っているようですが、現在の地形図だけみると旧城下町は、ほとんど現在の町中に埋没しています。 ※10秒毎に画像が遷移します。 |

|

|

|

町の歴史 光秀築城以前の福知山

律令体制下、福知山の地は、丹波国天田郡として11の郷がおかれましたが、平安時代後半には天田郡のほとんどが皇室領などの荘園と化していました。 明智光秀による築城と江戸期の城下町

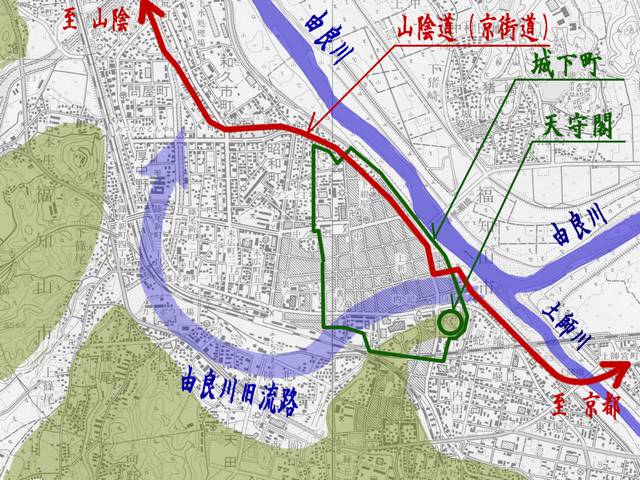

光秀は城下町を造るために、江戸期の記録に残る、長さ1.5km、高さ2mの堤防を築いて由良川の流れを変え、福知山町に地子銭(じしせん)免除の特権を与え、後に三丹(丹波、丹後、但馬)一と称される商都の基礎を作ったとされています。町の中央に鎮座する御霊神社はもともと稲荷社でしたが、江戸期にその御恩に報いるため、町人達が光秀を祭祀したものです。 明治以降の水害と町の発展

明治の廃藩により、他藩の城と同様に福知山城も取り壊され、堀は埋められ、土塁は崩され、ニノ丸は台地そのものが削り取られてしまいました。特に武家屋敷の荒廃は激しく、桑畑などの畑地になってしまったようです。 |

|

町の立地条件と構造 福知山城は、市街地の南方から北東方向に舌状に伸びた丘陵地に築かれた城郭です。この丘陵地はもともと土師川の段丘面にあたり、それが平野部に突出した形で残ったため三方が崖状になっていますが、稜線上は標高40m程で幅約100mのほぼ平坦な地形となっています。 丘陵先端部の城郭本丸からは、四方への視界と福知山盆地全体を望むことができ、土師川・由良川が自然の堀となる天然の要害の地にあたります。また、丹後、播磨そして京都への交通の分岐点として、軍事・戦略上最も要衝の地に位置するのです。 福知山城は、京方面へも、日本海方面へも、遠くまで見渡せる視界抜群の丘陵地上に立地しているのです。そして、その鼻先をかすめて流れていた由良川を手前で堰き止めて流路を変えて、そこに城下町を建設したのです。

ところが、堰き止められた由良川は、一筋縄ではいかない特性をもった河川だったようです。 由良川は、三国ヶ岳(京都、滋賀、福井の府県境、標高959m)を源流として、京都府北部の山間部を西流して、福知山で北に流れをかえたのち若狭湾に注いでいます。その流域面積は1,880km2(全国30位前後)で、京都府域の約40%を占めています。 源流周辺での標高は500m以上もあるのに、河口までまだ40km近くもある福知山までくると標高10メートル程度にまで下がります。福知山から河口までは極端な緩勾配となり、流れが非常に悪くなるのです。 また、由良川は流域の90%を山地が占める代表的な山地河川で、福知山盆地の平野部をすぎると、河口までは再び両岸に山地が迫まる渓谷を流れることになり、この点でも流れは悪くなるのです。 つまり、福知山盆地は由良川の水が下流に流れにくい場所であり、氾濫原にあたるのです。その中で、由良川が土師川と合流し、流れを大きく変える場所に城下町は建設されたのですから、福知山が洪水に悩まされるのは城下町建設当時からの宿命ともいえます。

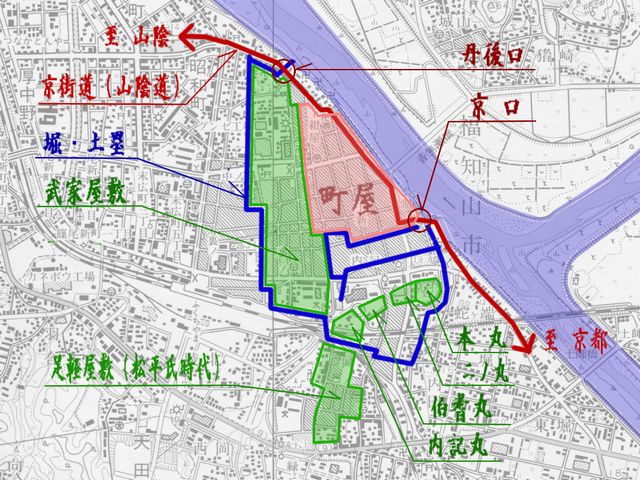

城下町は城郭の北側に三角形の形で広がり、由良川沿いの東側が町屋地区、西側が中下級の武家屋敷であり、東の由良川を天然の堀にみたて、西に守りを厚くしています。由良川沿いの道が京街道(山陰道)だったため、京方面には「京口」、丹後方面には「丹後口」があり、それぞれ木戸と番所が置かれていました。 有馬豊氏以降の歴代の藩主達が城下町の絵図を残していますが、それを見る限り城下町としての形態は有馬氏の治世にほぼ完成しています。松平氏の治世に、城郭北側の丘陵地続きに足軽屋敷が新たに広がりますが、朽木氏の絵図では石高の減少もあってか、この足軽屋敷は縮小されています。

明治42年の大堤防の建設により姿を消しましたが、それ以前は由良川に面して船着場が2ヶ所あったといいます。上船渡は明覚寺の裏手に、下船渡は広小路通りの東詰めにあり、水害時の写真をみると川べりに石造りの船着場があり、旧堤防の上には倉庫群がみえ、水運が明治期も盛んであったことがわかります。 元禄12年(1699)の大火の後、城下町中央部に広小路が造られました。幅員27mのなかに2m巾の用水路を通した火除地ですが、江戸後期に水運の中心が下船渡に移るにしたがい、広小路には大きな商家が軒を並べ、旅客相手の茶店や旅宿が進出し広小路は福知山の顔になっていました。明治以降も広小路には、映画館、劇場3館が揃い飲食店、カフェなどが建ち並んで周辺地域の一大歓楽街だったようです。

明治期以降、福知山の町は城下町の由良川にそって北東側と南西側に大きく市域を拡大します。その原動力になったのは軍隊、繊維、鉄道の3つの施設でした。 明治30年頃、陸軍第20連隊が福知山に駐屯し、軍事関連産業や兵隊達の娯楽産業により町は活況を呈します。大正期には、郡是(現グンゼ)と鐘紡(現カネボウ)の繊維工場が建設され、同時期の国鉄の鉄道事務所が開設されます。特に国鉄の福知山事務所(後の鉄道管理局)は、昭和40年の時点で職員5000人をかかえる北近畿最大の企業として、福知山の発展に大きく寄与しました。 旧城下町を歩いてみても江戸期の町の面影はあまり残されていません。 明らかに残されているのは、城郭(本丸、伯耆丸)と町屋地区の道ぐらいのものです。 城郭は、南から北に舌上に伸びた丘陵地上に本丸、二の丸、伯耆丸(三の丸)、内記丸と連続して配置されており、本丸と伯耆丸は今も現存していますが、二の丸、内記丸は明治以降に削り取られて地形すら残っていません。残された本丸には昭和61年に再建された天守閣が、伯耆丸は史跡公園として人々の憩いの場所となっています。 町屋地区の道は城下町時代と変らず残されており、江戸期の城下町絵図とぴったり一致しますし、丹波口の跡には鍵状に曲がった道路形態も残されていて、そこには金毘羅さんを勧請した神社がありました。

しかし、堀、土塁などの城下町の内外を区分していた地形地物や江戸期の商家や武家屋敷などはほとんど残っていないようです。 旧武家屋敷の地区や城下町外の地区の道路割りは、町屋地区の道路配置を延長する形でできていますので、どこまでが江戸期の道路なのか、その境界がはっきり分かりません。町屋地区は確かに密集し道路沿いに隙間なく軒を並べていますが、江戸期の町屋にある「中二階」の町家や丹波地方に多い「妻入り商家」はほとんど見られません。町屋地区から旧武家屋敷地区、城下町外に歩いていくと、道路巾も広くなりますし、建物の密度も疎らになりますし、建物も新しくなることははっきりと分かるのですが、町の成り立ちなどを事前に勉強して歩いているにもかかわらず、なかなか江戸期の町の面影を見つけることは難しかったです。 寺院は城下町建設当時からの場所に今も静かな佇まいを見せてくれますが、これも由良川洪水で被害を受けたのでしょう、あまり古いものには見えませんでした。ただし、御霊神社の本殿はかなり古く明治の水害以前のもののようです。 明治維新以降、福知山の町は旧城下町から西方向に拡大していったようです。 山陰本線の福知山駅は城郭の西に設置され、その前のロータリーから北に一直線に伸びる並木道の4車線道路が伸び、商業業務の中心地はこちらに移っています。市街地の南西部には国道9号線のバイパスが通っていて、今も変らず京都、大阪と山陰地方を結ぶ国土幹線道路として機能していますが、沿道にはロードサイド店舗が林立したせいか、交通渋滞もかなり激しいようです。駅前の道路が渋滞を避けるためなのか、旧京街道を通り音無瀬橋から綾部方面にで抜ける車が多く、旧街道はおちおち写真も撮っていられないほど交通量が多かったことが残念で、堤防上の道路を拡幅するなどの対策が必要に感じられました。

| |

|

福知山城天守閣 昭和51年に再建されたものですが、天守や本丸は歴史的な雰囲気がでています。 内部は郷土資料館になっていて、城下町絵図は城郭模型などが豊富に展示されているので、城下町の歴史勉強にも最適です。 最上階は福知山の町が見下ろせるのですが、外観を忠実に再現したためか、開口部は狭くパノラマ景観というわけにはいきません。 |

|

|

下新町にある商店街沿いの旧家 これほどの重厚感はおそらく福知山一でしょう。 |

|

|

谷垣酒店 (菱屋町) 福知山にはめずらしい「中二階の町家」 だとおもう・・・ 外壁は塗装され、サッシュが入っていて、外観は往時をまったくとどめていませんが、中をのぞくと、かなり古い町家だと感じます。 |

|

|

由良川堤防上(音無瀬橋西詰)からみた天守 福知山城本丸が丘陵地の先端部にあることがよく分かります。 この位置から見た天守閣はもっとも存在感があります。 |

|

福知山 情報リンク

|

福知山市ホームページ 丹波福知山 街角探検隊 |

まちあるき データ

|

まちあるき日 2004.06.16 参考資料 ①「福知山城の歴史」福知山郷土資料館 ②「福知山・綾部の歴史」郷土出版社 ③「福知山ドッコイセの街 歴史散歩」福知山商工会議所 ④「由良川歴史散歩」福知山郷土資料館 ⑤「福知山市史」 使用地図 ①1/25,000地形図「福知山東部」「福知山西部」平成13年修正 |