福 井 -不死鳥のようによみがえった町-

|

福井は戦国期にその基盤が造られた歴史ある町だが |

|

町の特徴

福井は、戦国期の武将柴田勝家によってその基盤が造られ、松平(結城)氏五十万石の城下町として繁栄した城下町ですが、昭和20年の戦災とその3年後の震災により町は壊滅状態となりました。 |

左:福井復興のシンボルストリート「フェニックス通り」 右:再建された旧福井藩主松平氏の別邸「養浩館」 |

|

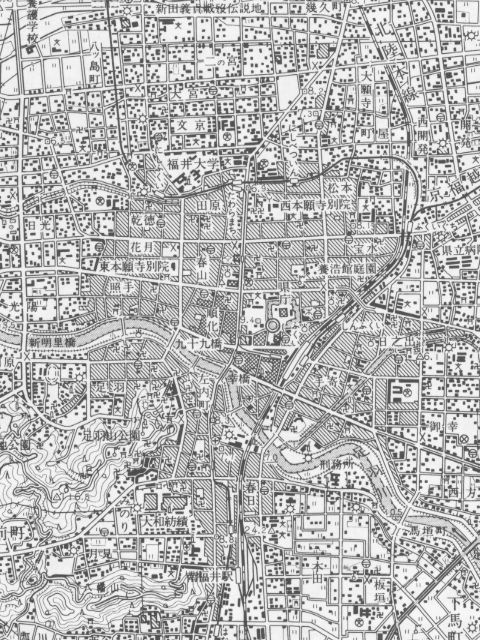

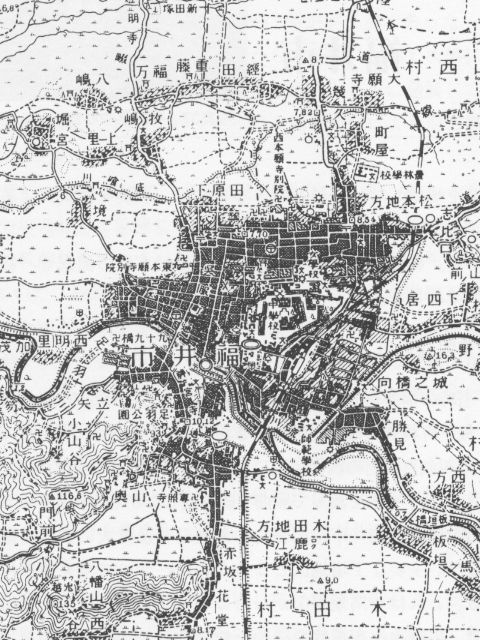

100年前の福井 現在の地形図と100年前(明治42年)の地形図を見比べてみます。 福井の町は、河川(足羽川)と小山(足羽山)の北側に造られ、その後、市街地は四方に大きく拡大したことが分かります。 鉄道は、旧市街地の東、北沿いを大きく迂回して敷設されています。 現在の市街地には大きな道路が碁盤目状に通っていますが、明治期の狭い街路網を無視するかのように配置されています。これは、戦災と震災の復興街路整備事業によるものです。 ※10秒毎に画像が遷移します。 |

|

|

|

町の歴史 戦国・江戸期の福井

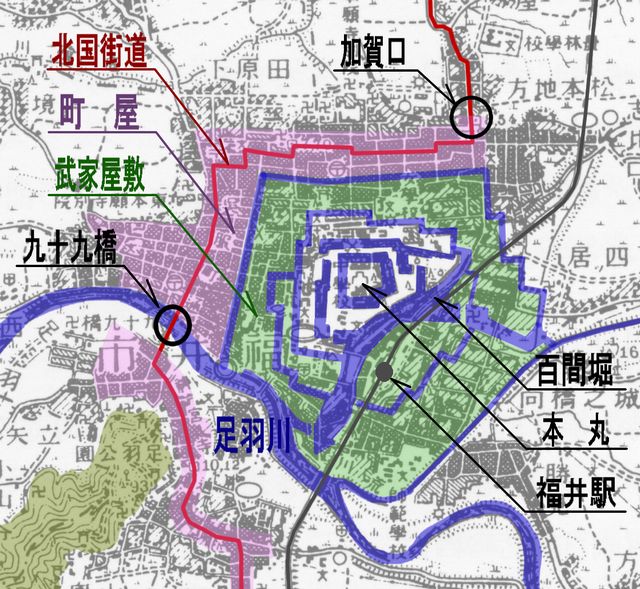

現在、25万人の人口をもつ福井は、今から400年前の慶長6年(1601)に、越前68万石の大大名として入国した結城秀康(徳川家康の次男)が、大規模な城下町を建設したこと始まります。 明治期以降の福井 明治期以降、絹織物は、綿糸・綿布とともに、生糸につぐ日本の主要輸出品でしたが、その大半を占めたのが福井県を筆頭産地とする羽二重でした。 明治末期から昭和初期にかけて、福井には多くの絹織物工場が立地して、一躍近代産業の町へと変貌をとげます。 本丸の東部にあった下級の武家屋敷跡が、主な工場地帯となりました。空地が広がっていたことと、北陸本線に近く輸送に適していたためです。 明治27年、本丸西部の高級武家屋敷のあった地区に生糸取引所が設置され、大正12年には県庁と議事堂が本丸跡に移転し、官公庁や金融機関が次々を立地したため、本丸跡周辺は政治経済の中心地となりました。 また、明治29年に北陸本線福井駅が開業したのを皮切りに、大正から昭和初期にかけては、大野、三国、武生方面への私鉄が次々と開通します。 この鉄道の開通により、駅前に百貨店、ホテル、劇場などが進出して、かつての北国街道沿いの呉服町から駅前に商業の中心は移ることになります。 絹織物産業の発展、政治経済機能の強化、商業施設の駅前集積などにより、福井の町はその姿を変えてきたのですが、それはあくまでも城下町をマイナーチェンジしたに過ぎません。 明治42年の地形図をみると、町の構造はほぼ城下町の形態を踏襲し、かぎ型や丁字路など城下町特有の街路形態も残されていることがわかります。 城下町福井の都市構造を根本的に変えたのは空襲と地震でした。 昭和20年7月の空襲で、市街地は一夜にして焼け野原となり死者1600人、2.2万戸が全焼したと記録されています。そして、その復興もままならない昭和23年6月、今度は未曾有の大地震に見舞われ、死者約3600人、家屋は全・半壊あわせて4.7万戸で全戸数の約9割にのぼりました。 福井地震は、平成7年の阪神淡路大震災まで、戦後の日本で最大規模の地震災害だったのです。 この震災により、遅れていた戦災復興事業は一気に進むことになります。 現在の都市構造は、このときの震災復興の都市計画によりできたのです。 城下町時代からの細く入り組んだ路地が区画整理され、従前の道路配置にとらわれず、全く新しい直線の道路ができることになりました。 幅員11mを基本として街路を配置とし、幅員44mの駅前大通りや36mの本町通り、大名町通り(通称フェニックス通り)がこのとき出現しました。 昭和32年、福井市は市街化の最も著しい北部地域の約130haで区画整理事業に着手しまし、これに続いて、市街地周辺全域でいくつもの区画整理事業が施行されました。 昭和50頃から、国道8号線沿いに、問屋団地や卸売市場が開設され、旧市街から郊外へ施設の移転が進みました。市街地東部の8号線沿道には郊外型大型店舖が郊外に多数立地し、駅前商業地区の相対的な地盤沈下を促進させ、いまやこの沿道は一大商業地域となっています。 |

|

町の立地条件と構造 福井平野を車で走ったときの感想は、とにかく広いということでした。遮るものがないため遠くまで見通せ、遥か彼方まで続く稲穂がとても印象に残っています。 福井平野は、九頭竜川(くずりゅうがわ)と足羽川(あすわがわ)の二大河川がつくる広大な堆積平野です。 福井の町は足羽川に接して、京都と北陸地方を結ぶ北国街道を取り込むかたちで立地しています。 明治期の地形図を見ると、現在に比べて足羽川はかなり蛇行しており、荒川が町を避けるように迂回して足羽川に合流していることから、城下町建設当初から、河川付け替えの土木工事がなされたのではないかと推測されます。

福井松平家が封じられたのは加賀前田家の抑えだといわれています。 しかし、城下町の造りは逆で、むしろ南からの侵攻に備えるよう配置されているのは、福井がもともと柴田勝家の造った北の庄城下町を引き継いでいるためで、勝家は京都、近江など畿内からの攻撃を想定して城下町を配置したものと思われます。 明治期の地形図に城下町の町割を重ねてみると、城郭を取り囲む堀の多さに驚かされます。なかでも百間掘りとよばれる幅広い堀は、築城以前の河川を堀に造りかえたものといわれます。 秀康は、北の加賀口に、堀と二重の土塁そして内側に馬出門を築き、さらに城下町全体を堀と総曲輪で囲むことを計画していたそうですが、秀康が死去すると、加賀口門付近の曲輪を完成させただけで工事は中止されました。 関ヶ原直後にこの地に封じられた結城秀康が、強大な加賀の前田家に対して、いかに恐れを抱いていたかが感じ取れます。 南から城下に入るには、必ず足羽川を渡る九十九橋を渡らなければなりませんでした。 北国街道は、足羽山東麓をたどり、九十九橋を渡って屈曲を繰り返しながら市街地中心部を通過していきます。 九十九橋は半分が石造、半分が木造で、江戸期を通して何度も付け替えられた珍しい橋でした。

震災復興の都市計画は町を大きく変えました。 城下町の町割をよく残している明治期の地図に、現在の道路配置を重ねてみました。 明治期の町の構造はほぼ城下町の形態を踏襲し、鉤型やT字路など城下町特有の街路形態がよく残されています。 震災復興による道路配置は、従前の道路形態を基本としているようですが、城下町時代の細い屈曲道路は一切なくなり、広幅員の直線道路が碁盤目状に町を網羅しています。

二度の戦災と震災により福井の町中には歴史的な町並みや建物は一切残っていません。福井城の本丸と内堀だけが、唯一残された町の歴史遺産といえます。 その本丸跡には、現在、福井県庁と県警本部の建物がそびえ建ち、見る人に威圧感さえ与えます。

北の庄城跡にある柴田神社周辺を広場に整備し、明治7年に発掘され城の礎石も保存してあります。 最近、福井藩主松平氏の別邸「養浩館(ようこうかん)」とその庭園が整備され、江戸期の優美な書院建築と雄大な回廊式の林泉庭園が再生されています。 また、「養浩館」の横には郷土歴史博物館が新築され、ジオラマや実物大模型などを使いとても分かりやすく福井の歴史を展示しています。私が今まで訪れた「郷土資料館」のなかでは、一番よくできていると思いました。

| |

情報リンク

|

福井市ホームページ 福井県文書館 このホームページの情報量は膨大で、福井県史が一冊まるごとアップされています。 福井cityナビ -福井市観光協会- |

|

歴史コラム

|

まちあるき データ

|

まちあるき日 2004.8.22 参考資料 ①「福井城下 町名ガイドブック」(財)歴史のみえるまちづくり協会 ②「城郭と城下町4 北陸・甲信越」 ③「一乗谷朝倉氏遺跡」パンフレット 使用地図 ①1/50,000地形図「福井」平成1年修正 ②1/50,000地形図「福井」明治42年測図 |