伏 見 -酒造の町の起源は 秀吉による新都市建設-

|

水面に映る酒蔵が美しい酒造の町 |

|

町の特徴

伏見の町のまちあるきには、2つの視点があると思います。 |

|

|

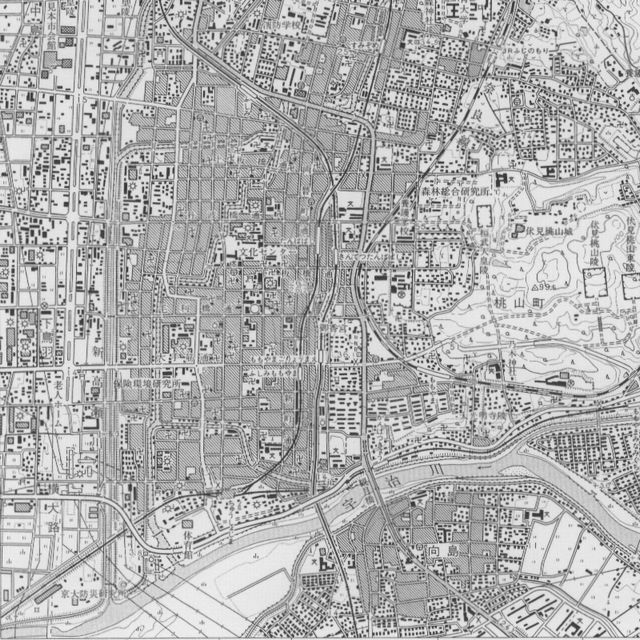

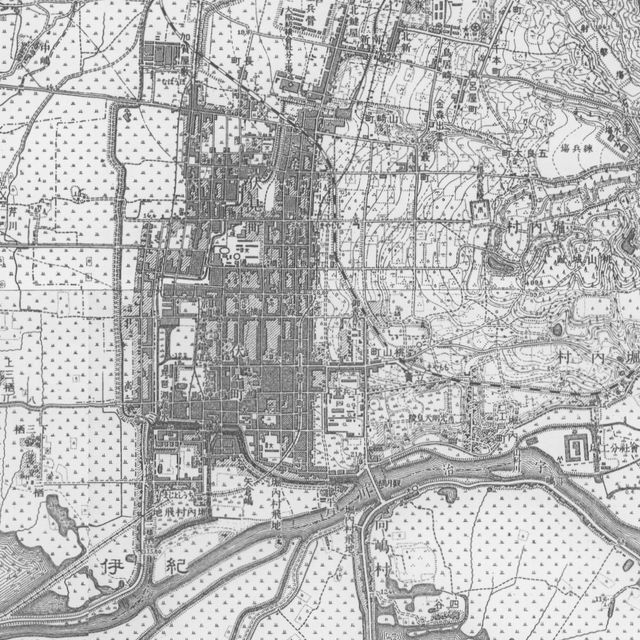

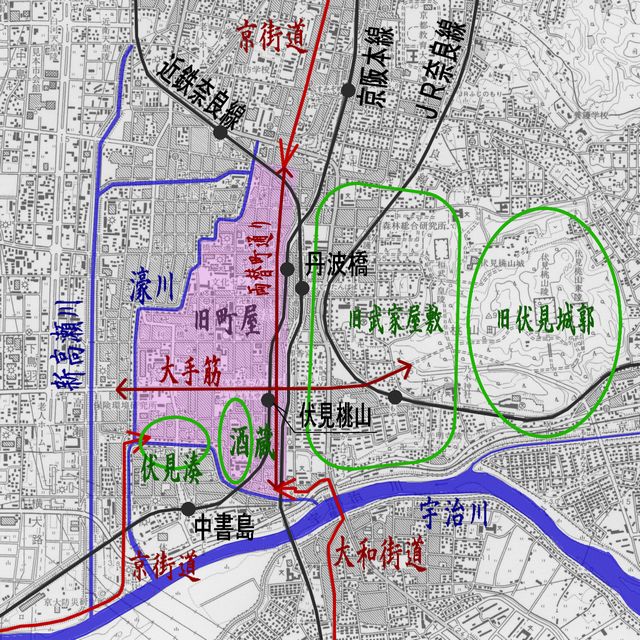

100年前の伏見 現在の地形図と100年前(明治42年)の地形図を見比べてみます。明治期まで繁栄した伏見の町屋地区は、東は京阪丹波橋駅から西は新高瀬川、北は近鉄伏見駅から南は京阪中書島駅までの範囲であり、現在の鉄道(JR奈良線、京阪本線、近鉄奈良線)が、旧町屋地区の東端に通されたことが分かります。 明治期の地形図には、東側の丘陵地に地形を無視したグッリドパターンの道路が見えますが、これは城下町建設時の旧武家屋敷の名残のようです。ここは江戸初期には荒地や田畑に戻っていたはずなのですが、江戸期300年を通して道路パターンが残っていることがとても不思議です。 ※10秒毎に画像が遷移します。 |

|

|

|

町の歴史

|

|

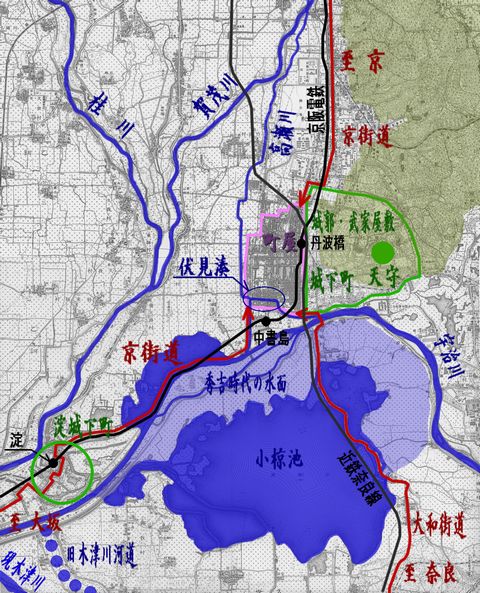

町の立地条件と構造 戦国末期、天下を手中にした豊臣秀吉は、京、大坂など畿内を掌握する拠点として、大坂と伏見に新都市を建設しました。 太古の昔、大阪湾は今の枚方のあたりまで入り込み、南から半島のように突き出していた上町台地の北端で、淀川と大和川が合流していました。 戦国初期、その場所に築かれたのが石山本願寺で、信長による焼き討ちのあと、秀吉はそこに大坂城を築城しました。 大和盆地全域を流域とする大和川は、柏原で大阪平野にでた後、現在のように真っ直ぐ西進して大阪湾に注ぐようになったのは江戸期になってからで、それまでは河内地方を北進して大坂城の北で淀川と合流していたのです。 大坂は、京と奈良につながる水運の結節点にあり、同時に瀬戸内海を大動脈とする西国の水運の終着点でもありました。 ここに秀吉は難攻不落の大坂城を築き、その西側の湿地帯には、江戸期に天下の台所とまでよばれる大坂の城下町をつくりました。 同様に、琵琶湖から流れ出る宇治川、京都最南部を流域とする木津川、丹波から保津峡をとおり京都盆地西部を流れてくる桂川、そして京の鴨川。 これらの合流点が、天王山と八幡丘陵に挟まれた山崎であり、その上流側に造られた町が淀でした。 秀吉は、淀の宇治川上流に、伏見城と城下町を建設し、大坂と伏見の間に水運(淀川)と陸運(京街道)を整備したのです。

明治末期の地形図から伏見の町をみてみます。 分かり易くするために、現在の京阪電鉄と近鉄奈良線の路線と主要駅を描きいれてみました。 現在、宇治川の南、久御山町向島あたりには、広大な干拓地と真新しい向島団地が広がり、そのど真ん中を京滋バイパスが貫通していますが、明治末期まで、この辺り一帯は小椋池という大きな池でした。 伏見城の城郭と武家屋敷は、京の東山から伸びた南端の丘陵地に配置され、天守閣からは大坂、京、奈良からつづく街道や河川を通る人や物、そして軍の動きが一望できたはずです。

秀吉は、小椋池を分断するように三つの堤防を築造し、伏見を水陸交通の拠点としました。 一つめの堤は、水深が浅く常に浚渫の必要があった小椋池から宇治川を分離するためのもので、伏見城築城時の資材運搬路として活用するとともに、町中に運河を引き込み現在の京橋付近に伏見湊を造りました。 二つめの堤は、大坂方面への京街道として整備されました。 淀川南岸の堤は築造された元号をとって「文禄堤」と呼ばれ、これにより淀川の氾濫を抑えて河内の湿地帯を農地に変え、築造を命じた毛利氏の財力をそぎ落とすとともに、堤上を大阪城と伏見城を結ぶ国土幹線としての京街道を整備したのです。 三つめの堤は、奈良につづく街道として整備されました。 もともとの大和街道は宇治川の東岸を迂回していたようですが、これを直線状に付け替えたのです。これにどれだけの意味があったのか分かりませんが、奈良方面から街道を北上する人物の流れは城郭から手に取るように見えたはずです。 伏見の大きな町屋地区と小椋池を改修して造られた街道が、明治末期の地形図にもクッキリと残っているのが分かります。

旧城下町は濠川を外堀としていたことが知られています。 町屋町は両替町通りをほぼ東の端としていたようで、京阪伏見桃山駅の北東辺りに大手門がありました。そこから東に伸びていた大手筋は、現在では伏見桃山駅前の大手通商店街として大きな賑わいを見せています。 しかし、徳川家光の時代に石垣のひとつに至るまで徹底的には撤去されたため、武家屋敷町の正確な範囲や、城郭や天守閣の正確な位置は分かっていないようです。 明治末期の地形図を見ると、武家屋敷のあった場所は田畑になっていて、江戸期を通じてこの場所には市街地が広がらなかったようです。 その西に配置された町屋地区には、三方から街道が接続し、町の南には宇治川から引き込まれた運河沿いに伏見湊がみえます。 現在の京阪電鉄が京街道、近鉄奈良線が大和街道に沿って敷設され、町屋と旧武家屋敷跡の間を縫うように通っていることがわかります。

伏見の町屋町は、伏見城本丸にいたる大手筋(東西方向)と京街道、大和街道がつながる両替町通り(南北方向)を機軸にして街路配置がされています。 酒蔵などが多い町の南側の地域を除いて、江戸期の町屋は全く残っていませんが、江戸期の道路配置、道路幅といった町の骨格はほぼ完全に残されていて、町中を歩いていると江戸期の町屋のスケール感をよく残しています。 これは、国道などの幹線道路や京阪、近鉄、JRの各路線が、町屋地区の外周に敷設されただけでなく、戦災や震災にもあわなかったことが大きな要因だと思います。

伏見の酒蔵は、町の南部の伏見湊の運河沿いに数多く残っています。 伏見といえば運河の水面に移る酒蔵が有名ですが、水運が廃れた明治から今日まで、酒蔵だけが往時の面影を伝えているのは、明治期以降酒造業が伏見の主要産業であったことを物語っているのだと思います。

| |

|

船宿 寺田屋 江戸末期、伏見湊の京橋付近には50軒ほどの船宿が軒を連ねていたといい、その中で寺田屋は薩摩藩士の定宿となっていました。 この船宿を舞台に、2つの歴史上重要な事件が発生しています。 有馬新七などの薩摩藩の急進的藩士を藩当局が襲撃した「寺田屋騒動」と、幕府伏見奉行所が坂本竜馬を襲撃した事件です。 現存して公開されていますが、それにしても小さい宿です。 |

|

|

竜馬通り商店街 伏見奉行による寺田屋の襲撃を辛くも逃れた竜馬は、この竜馬通り商店街に当たる場所を屋根伝いに走って逃げたと言われています。 ことの真実はさておき、この商店街の道幅は他の道路に比べてとても狭く、明治~昭和初期にかけて、軒下の取り込みがあったのかもしれません。 |

|

|

大倉家本宅 月桂冠酒造の初代大倉治右衛門が、寛永14年(1637)に「笠置屋」の屋号でこの地に酒屋を創業しました。現存する大倉家本宅は文政11年(1828)に建築されたもので、鳥羽伏見の戦いでは、隣接の船宿や町屋の多くが焼失しましたが、この本宅は羅災をまぬがれたのです。 それにしても、ちょっとでき過ぎなくらい古めかしい・・・ |

|

|

某マンション (濠川沿い長建寺付近で発見) 他の歴史ある町と同様に、伏見も歴史的景観保維持保全いは力を入れているようです。町中には酒蔵をイメージしたマンションが散見されますが、このマンションは異彩を放っています。 デザインセンスのない私には、ちょっとコメントのしようがない・・・ |

|

情報リンク

|

京都市伏見区ホームページ 伏見夢工房 月桂冠酒造HP |

まちあるき データ

|

まちあるき日 2005.4 参考資料 ①「日本の城下町7 近畿(一)」ぎょうせい 使用地図 ①1/25,000地形図「京都東南部」昭和61年修正 ②1/20,000地形図「京都南部」「淀」明治42年測図

|