五 條 -重厚な江戸期の町屋が残る南和の中心-

|

吉野川の河岸段丘面にある五條は |

|

町の特徴

五條の町の特徴は、なんといっても旧街道沿いを中心に軒を並べる、重厚な江戸期建築の町屋群です。 |

旧街道沿いに軒を並べる町屋群 右は酒造の山本本店

慶長十二年(1607)に建築された栗山家 (右手のピンク色の建物に半分隠れている平屋の家屋) |

|

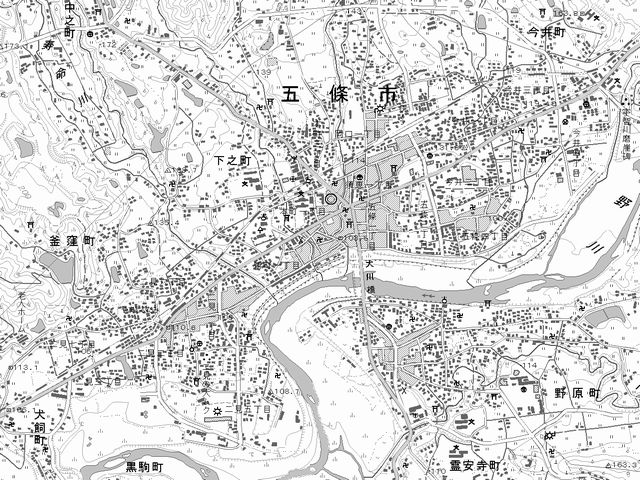

100年前の五條 現在の地形図と100年前(明治31年)の地形図を見比べてみます。明治30年の地形図は精度が悪く上手く現在の地図と重なり合いません。 明治期の地図をみると、五條が街道沿いに発達した町であることがよくわかりますが、町の形がいびつに曲がっているのが奇妙に感じられます。 ※10秒毎に画像が遷移します。 |

|

|

|

町の歴史 吉野川中流沿いにある五條の地は、古くから交通の要衝として開けていました。 吉野川に沿いを、西に向かえば紀伊国(和歌山)へ、東に向かえば吉野を通り伊勢までつながり、北方向には、奈良と河内へ抜ける街道が通じ、南方向には、熊野にぬける街道が通じていました。 さらに、吉野川の水運の中継基地でもあり、五條の地は、立地的に水陸両方の交通要地だったのです。 このため、五條の周辺地域には、栄山寺、金剛寺、桜井寺など、奈良、平安時代の史跡が散在しています。 栄山寺は、藤原南家の祖、武智麻呂(藤原不比等の孫)の子の仲麻呂が、父の冥福を祈って、天平宝字期(760頃)に建立したものと伝えられ、金剛寺は平安時代末期に、平重盛(清盛の長男)により創建された伝えられています。桜井寺も平安期の創建と伝えられていますが、何よりもこの寺を有名にしたのは、幕末期に天誅組の本陣がおかれたことでした。 また、ここから5kmほど南下した賀名生(あのう・現西吉野村)には、南朝の皇居跡や北畠親房の墓など、南北朝時代の史跡が残されています。 中世から豊臣秀吉の天下統一まで、大和には強力な支配者が登場せず、複雑な支配体制が続きますが、交通の要所の立地条件に恵まれていたため、15世紀の初めには既に市場が立ち、物資の集散地、在郷町、宿場町として栄えたといわれています。 秀吉の政権下では、大和郡山城主の羽柴秀長が五条を支配していましたが、その頃すでに須恵村と五條村が成立していました。 徳川家康が覇権を握ると、旧領主筒井氏の家臣であった松倉重政が、慶長十三年(1608)に二見城主に任ぜられます。 重政は、二見城と五條村の間に新たに「新町村」を建設し、これらの町の諸役を免除することで近隣の商人を呼び寄せました。 現在の五条の町並みの骨格は、この時期にできたのです。 しかし、松倉氏の治世はとても短く、大坂夏の陣の後に重政は肥前島原へ国替えとなり、五條は幕府領に組み入れられます。一時的に大和郡山藩領となりますが、寛政七年(1795)には宇智郡、吉野郡を統括する五條代官所が設置され、五條は文字通り南大和の政治、経済の中心地ととして栄えます。 現在でも、江戸期の繁栄の名残を、須恵、五條、新町に数多く残されている江戸期の建物にみることができます。 |

|

町の立地条件と構造 五條市は、奈良県の南西の端にある人口5万人の地方都市で、和歌山県橋本市と境を接しています。五條の盆地の中央をS字形に蛇行して流れる吉野川は、奈良県の南半分を流域にもち、五條を通過して西に流れて和歌山県域に入ると紀ノ川となります。 この吉野川の河岸段丘上に、五條の町は立地しています。 古くからこの地が栄えていたのは交通の要所であったからです。 吉野川に沿いを西(和歌山方面)に向かう道は紀州街道、東に向かう道は伊勢南街道と呼ばれていました。 また、北方向には、奈良盆地に抜ける下街道、金剛山地を越えて河内へ抜ける河内街道が通じ、南方向には、熊野方向へ西熊野街道(十津川街道)が通じていました。

二見城は、吉野川に大きくせり出す段丘の先端に築かれた平城で、現在、本の丸、二の丸跡は、妙住寺の境内となっています。 五條代官所は、町の北側の段丘上にあり、段丘下にあった新町を見下ろす場所にありました。幕末の争乱期に、天誅組の焼き討ちにあったことで有名ですが、現在では、五條簡易裁判所となっていて、その東側に代官所の長屋門が残されています。 江戸明治期の町屋が残されているのは、旧五條村(現、五條一丁目、本町二丁目)と旧新町村(現、新町一丁目、二見一丁目)の街道沿道です。

江戸期の建物が約70棟、明治期の建物が約20棟、確認されているらしく、これらが狭い街道沿いに軒を並べている光景は、江戸時代にタイムスリップした錯覚を起こさせます。 本瓦葺、中二階建ての漆喰壁に虫籠窓があり、窓ガラスやサッシュなどに改修されていないためか、全体的にとても重厚感があります。 このような景観が残されていること自体が不思議に感じられ、見るものに大きな感動を与えます。

五條の町は元禄十六年(1703)に大火があり町の大半が焼失したらしいのですが、この大火を生き延び、現在まで江戸初期の姿を伝えている町屋があります。 五條一丁目の国道168号線沿いにある栗山家は、慶長十二年(1607)の棟札をもち、年代の判っている民家では日本最古のものだそうで、国の重要文化財に指定されています。 旧街道沿いにある栗山家も、元禄9年(1696)の棟札をもつ築300年の商家ですが、両方の栗山家住宅には、他の町屋とは明らかな違いがあります。 五條の町屋のほとんどが中二階建ての漆喰壁であるのに、この二棟は外観上平屋で、正面から見ると漆喰塗りの防火対策がなされていないようにみえます。また、慶長期の栗山家は屋根に少し反りがあり、見ようによっては寺社建物のようにも見えます。

町中を歩いていると吉野川の河岸段丘面がとてもよくわかります。 国道24号線のすぐ北側が5m程度高くなっていて、旧の五條村、新町村(現在の新町一丁目、本町二丁目、五條一丁目)は、旧須恵村や旧代官所より一段下がった場所にあります。 東方面からくる街道は、須恵村から方向を変えて吉野川の河岸をとおり、新町村の西端で再び段丘上に上がり西進します。新町村の手前で吉野川が大きく左に曲がっているのをみるに、新町村は吉野川の水害に悩まされていたのではないかと思います。 それでも、わざわざこのルートに新町を建設したのは、吉野川の水運利用を考慮してのことかもしれません。

| |

|

旧街道沿いのお店 牛乳屋でしょうか、喫茶店でしょうか、閉まっていたため定かではありません。新町の旧街道沿いにあった、とても可愛いお店です。 がんばれよ~ |

|

|

本町二丁目の西川沿岸の風景 本町二丁目付近の西川は玉石で護岸改修されていますが、両側の家屋が張り出して、頼りないツッカイ棒で支えています。 改修前には川床に束を立てていたのでしょう。 それにしても、アブナイ・・・ |

|

|

代官所長屋門 五條代官所跡(現簡易裁判所)には長屋門だけが残り、いまは民俗資料館として活用されています。 この写真の左側は5mほどの崖になっていて、代官所が河岸段丘上にあり、五條村や新町村を見下ろしていたことがわかります。

|

|

壮大な鉄道構想の夢の跡 五條から紀伊山地を縦断し新宮まで建設される予定だった、国鉄「五新線」の高架橋跡です。 五條駅付近から始まって国道24号線と旧街道を跨ぎ、吉野川の手前で途切れています。吉野川を越えたところからは、盛土の路線跡が山中まで続いています。 詳しくは、下の歴史コラムをご覧ください。  |

情報リンク

|

五條市ホームページ 天誅組140年 五條を歴史上有名にした幕末期の天誅組の乱についての五條市観光協会のHPです。 myAychive 五新線跡を探して 高萩 厚さんのホームページ 明治期から始まった国策としての鉄道建設や五新線の建設が進められた経過などが、詳しく解説されています。 |

歴史コラム

五新線 ・・・・・「我田引鉄」の夢の跡

|

奈良県五條市から和歌山県新宮市まで、紀伊山地を縦断して計画された鉄道路線が「五新線」です。 明治25年の鉄道敷設法制定以来、国策として進められてきた鉄道建設構想は、全国津々浦々に無数にあったようです。しかし、「五新線」のように、開業の見込みも立たないまま、国鉄民営化の直前まで建設が進められ、結局一度も利用されることなく廃線となり、いまでも路線跡が数多く残されているのは、全国でも大変珍しいようです。 「五新線」の建設構想は明治期からすでにあって、国の早期建設路線でもあったようですが、紀伊山地を縦断する難工事のため、本格的に建設着工されるのは昭和14年になってからでした。 戦時中には一時工事も中断されたようですが、昭和34年には五條から城戸までの間が完成します。しかし、このときには、国内林業の衰退と道路整備の進捗により、鉄道の必要性はほとんどなくなっていました。 このまま開業をしても利用は見込めないため、国鉄バス専用道として活用することが決まりますが、一方で、不思議なことに城戸~阪本間の工事も進められたのです。坂本まで完成したら、五條、城戸間も鉄道に転換することになっていたようです。 国鉄の財政難の中にあってもかなりの予算が配分され、昭和57年まで建設工事は続けられました。天辻峠を越える延長5kmの天辻トンネルなどの長大トンネルが次々と完成し、残るは立川渡トンネルなどの立川渡地区と阪本駅付近のみというところになって、ようやく予算が凍結されたのです。 「我田引鉄」の典型的路線でした。 黒字の見込がないため第3セクター化も見送りとなり、長年掛けて投入された膨大な建設費は、紀伊山中に数々のトンネル、鉄橋を残して泡と消えました。 当時の鉄橋やトンネルなどの遺物は撤去されることもなく、いまでも国道168号線から数多く見ることができます。 |

まちあるき データ

|

まちあるき日 2005.1.4 参考資料 ①「歴史の町なみ 近畿篇」保存修景計画研究会 使用地図 ①国土地理院 地図閲覧サービス「五條」 ②1/20,000地形図「五條」「紀伊見峠」明治年31測図

|