近江八幡 -未来をみすえた先進の城下町-

|

戦国期に関白秀次により開かれた城下町 |

|

町の特徴

近江八幡は「近江商人発祥の地」ともいわれ、全国を股にかけて活躍した豪商達の本拠がいまも残されています。 |

|

|

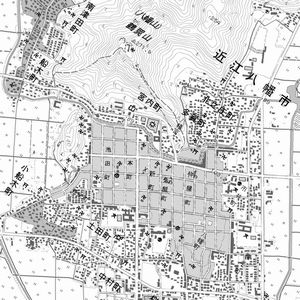

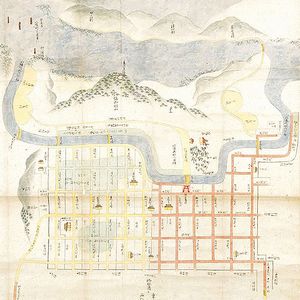

100年前の近江八幡 100年前(明治大正期)の地形図が手に入らなかったので、江戸期の絵図と現在の地形図を見比べてみます。絵図はかなりデフォルメされているので分かりにくいのですが、城郭のおかれた山とふもとの堀、その南側に広がる碁盤目状の町が広がっていることが分かります。 |

.. ..

|

|

町の歴史

近江八幡の位置する湖東地方は、古代から条里制が布かれた広大な平野をもち、京都と東国、北国との交通の要所にあたるため、天下統一をめざす戦国大名たちにとって是非とも抑えておきたい重要地域でした。 |

|

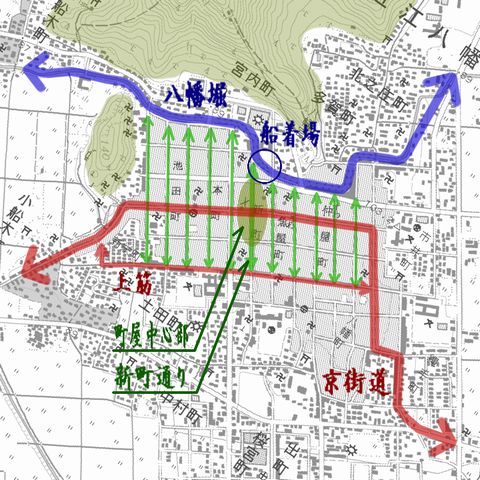

町の立地条件と構造 近江八幡のある湖東地方には、広い平野部のあちこちに小高い丘が点在しています。安土城は点在する丘のひとつ「安土山」に築かれ、八幡城も湖畔の「鶴翼山」に築かれました。現在では鶴翼山と湖の間には水田がありますが、江戸期には鶴翼山の北麓まで湖水が接していたのではないかと思われます。 鶴翼山を取り囲むように八幡掘が巡り、堀に接して町屋は広がっていました。

旧町屋地区は、一部の拡幅された道路を除いて、広い範囲で歴史的景観 が保たれています。東海道本線の近江八幡駅が、ここから2kmも離れていることが、その大きな理由だと思われます。 近江八幡はいまでも湖東地方の中心地で、駅前にはマンション、商業施設などが建ち並び中心市街地を形成していますが、旧町屋地区にはビルらしいものはほとんど見かけません。 都市として発展しつつ、歴史的な町並みも保存されるのには、旧市街地と鉄道駅とが、このくらい離れているのが一番適当なのかもしれません。 町割をみると、とても戦国期に造られた城下町にはみえず、秀次(またはその側近)は当初から商業都市を計画したのではないかと思いたくなるほど、この町は合理的に造られています。 水運の幹線「八幡堀」と陸運の幹線「京街道(朝鮮人街道)」を東西の軸として、その2大交通幹線にすべての町通りが直交するよう配置されています。

八幡堀は築城当時から、城の防衛施設であると同時に、琵琶湖につながる運河としての機能も考えられていたようです。 八幡堀から直交して伸びる町通りには町家が面し、通りの両側でひとつの町を形成するという町割りは、多くの商家が堀の舟運を利用するのに都合のよい配置だとおもいます。 八幡堀は八幡浦ともいい、同じ琵琶湖畔の大津、堅田とともに、幕府より朱印を得て特権的な地位をしめていた重要な港で、堀には「浜」と呼ばれた舟着場が各所に設けら、堀沿いには蔵が建ち並んでいました。 いまでも、白雲橋付近や新町などには舟着場の跡が残り、往時の活況を偲ばれます。 京街道を通って運ばれてきた荷駄は、ここでに荷船に積み替えられ、琵琶湖対岸の大津や堅田の港に運ばれ、そこから再び陸運で京都、大坂まで運ばれたのです。

また、八幡堀は運河でありながら、生活排水を流す排水路でもありました。 街区の背割りには、汚水、雑排水や雨水を流す下水道の役割をする「背割下水」が通り、生活廃水などが八幡堀に排水されていたのです。 そのため、堀の底に堆積した泥を定期的に浚渫する必要がありました。 そこで人々が組織したのが「駄別(だべつ)仲間」で、堀を通行する船荷の量を調らべ、それに応じて荷主から八幡堀維持のための費用を微税する機関でした。 公共施設を住民が自主管理する組合組織を作っていたのです。 同じように、住民の共同管理施設として水道が通っていました。 水質が良好で豊富な地下水が得られる水源地に親井戸を設け、竹管を通して各戸の取井戸や道端の共同井戸まで水を引き入れたもので、「古式水道」とよばれる日本最古の上水設備として今も残されています。 全国規模で活躍した近江商人ですが、その本拠はここ八幡においていたため、町中には豪商西川家に代表される大規模な商家が数多く存在します。 このため、近江八幡の町並みは、他の町屋と違い独特の町並み景観をつくることになりました。 新町に多くみられる大規模な商家は新町に多くみられ、いまでも大切に保存されています。 店の間は道路に面していますが、少し奥で横へ張り出すように座敷部分を設け、座敷と道路の間に庭を作って木塀で道路と隔てています。 そのため道路景観としては、狭い間口の平入り商家が軒を並べるのではなく、建物正面(店の間)と木塀が交互に連続ことになります。 木塀は縦板張りで屋根付のため、軒の線とも格子の調子とも連続感がでていて、木塀裏にある庭木の松とともに、やわらかなリズム感を作り出しています。

新町のほかに往時の町並みが多く残されているのは永原町とそれに直交する上筋あたりです。永原町でも通りに面した商家の木塀越しに庭木の松が見えます。

新町、永原町以外に古い建物はあまり残っていませんが、ビルとよべる高い建物はなく、道路と沿道建物は往時のスケール感をしっかり保っています。 旧町屋地区の境界付近では明らかに道路の幅が違っていて、真新しい住宅も多く、雰囲気がかなり変ったものとなります。

新町や永原町など12の町通りを串刺しにして、東西に町を貫いているのが京街道です。文字とおり京都に通じる街道で、朝鮮通信使の往還道でもあったため、「朝鮮人街道」とも呼ばれています。 小幡町から西側にはアーケードが架かっていています。スーパーの周辺には人通りもありますが、西に行くほど店も少なく商店街という雰囲気はありません。 アーケードは数十年前の中央商店街として賑わった頃の残骸のようにのこされています。 京街道から北元町を南に少し入ったところに本願寺八幡別院があります。ひとつの街区の2/3を占める大きな寺院で、朝鮮通信使一行の宿泊所になったそうです。

旧町屋地区にはヴォーリズ設計の建物が数多く残されています。 ヴォーリズ夫妻が後半生んだ住宅は記念館となり一般公開されていますし、近江兄弟社学校や八幡商業高等学校、そして池田町には洋風住宅群も残されています。 ヴォーリズは建築技師として正規の教育は受けていませんが、建築技師レスター・チェーピンを加えて会社を創設したのち、大正中期から昭和初期にかけて、数多くのミッション系キリスト教会、商業施設、オフィスビルなどを設計しています。 有名なものには、関西学院大学、大丸の大坂心斎橋、神戸、京都の各店、校舎改築問題で有名になった豊郷小学校校舎などがあります。

| |

|

鶴翼山頂からの眺め なにはともあれ、ロープウェイにのって八幡城跡のある鶴翼山頂にのぼり、そこから湖東半島の広さと大津、京都方面への距離感を実感しましょう。  |

|

八幡堀 蔵の並ぶ堀沿岸の景観は、格子と木塀の並ぶ表通りとは違い、重厚感と機能美あふれるもので、町が賑わいを取り戻すのを静かに待っているかのようです。 |

|

情報リンク

|

近江八幡市ホームページ 秀次倶楽部 豊臣秀次を顕彰しながら自ら出来るまちづくりを考える地元NPOのHP 八幡ガイド 近江八幡の歴史が簡潔にまとめられています |

|

歴史コラム

|

まちあるき データ

|

まちあるき日 2004.10.3 参考資料 ①「歴史の町なみ 近畿篇」保存修景計画研究会 ②「滋賀県の歴史散歩」 ③ 近江八幡市立資料館資料 使用地図 ①国土地理院 地図閲覧サービス「近江八幡」 |