萩 -絵図をたよりに まちあるきができる町-

|

萩は いまでも 江戸期の絵図をたよりに 「まちあるき」ができる |

|

町の特徴

萩を訪れるたびに驚かされることがあります。 |

左:復元された北の総門 中右:石垣と土塀が次々と復元される |

|

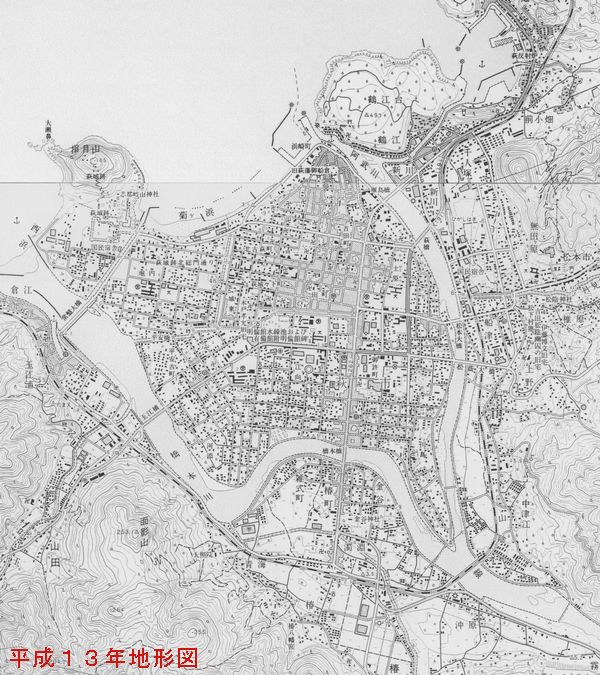

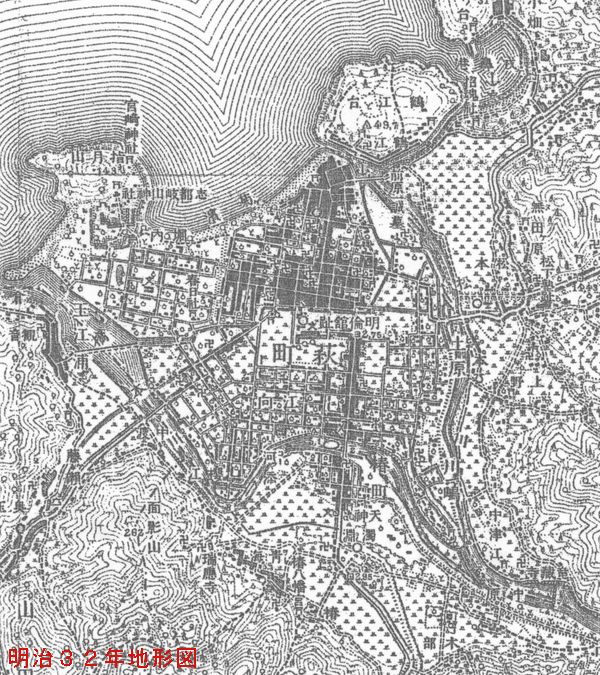

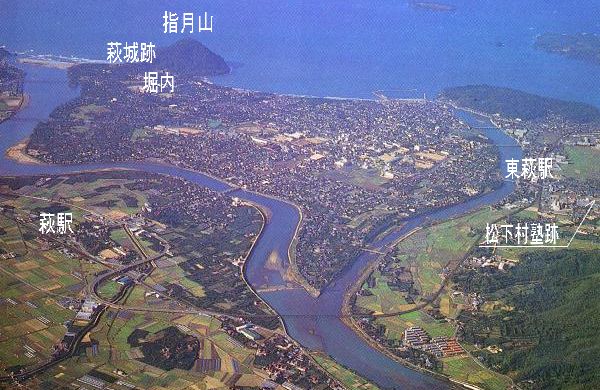

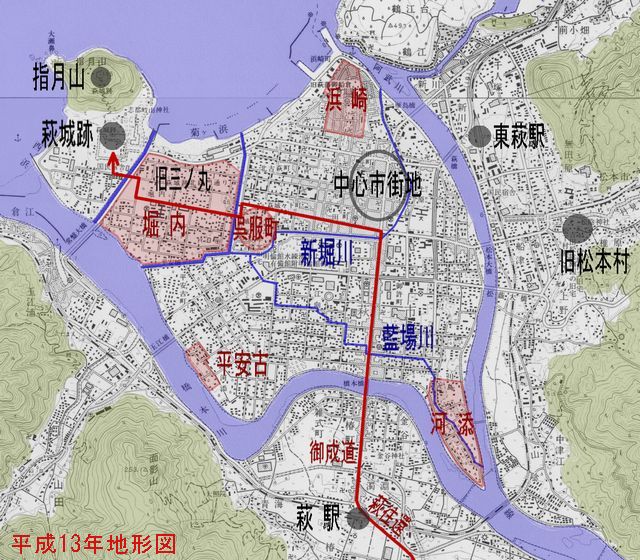

100年前の萩 現在の地形図と100年前(明治32年)の地形図を見比べてみます。 萩は阿武川のつくる三角州にあります。 城下町は、両側を流れる松本川と橋本川を天然の外堀として、北東(左上)の海に突き出た指月山を中心にして構成されています。 明治期の地形図をみると、市街地は、北側中央部とそこから南に延びる街道筋に集中しています。 空地には、果樹園と田畑が多く見られます。 果樹園は、旧武家屋敷のあとに夏みかんが植えられたもので、いまでは萩の名物になっています。 田畑は、中央部に多く城下町時代からの空地です。三角地の中でも特に湿地帯で、明治期以降に、市役所や学校などの公共施設がこの場所に建ち並びました。 鉄道(山陰本線)は城下町の三角州を避け大きく迂回しています。 もし仮に、鉄道が旧城下町(三角州内)を通過し、萩駅がその中央に配置されていたら、今の萩の町の様相は一変していたのではないかと思います。 ※10秒毎に画像が遷移します。 |

|

|

|

町の歴史

古文書に表われる「萩」の初見は、天文19年(1550)といわれています。 |

|

町の立地条件と構造 阿武川は、水源を津和野に近い島根県の権現山(標高653m)に発し、長門峡や阿武川ダムをとおり、萩市において日本海に注ぎます。流域面積700km2、延長80kmで、山口県を流れる川のなかでは、錦帯橋で有名な錦川に次ぐ第二の河川です。 萩の町は、阿武川が河口近くで二股にわかれた松本川と橋本川に挟まれた三角州にあります。この三角州は東西、南北とも3km程で、平均の海抜高度はわずか2mの低地です。

沼や湿地を埋め立てて城下町の骨格が整えられた後も、川は幾度となく氾濫をくりかえしました。 川底の浚渫や、橋の付替え、城下を囲む堤防の補強などの洪水対策が歴代の藩主によって重ねられましたが、濁流はたびたび堤防を越えて城下に溢れました。特に「申年の大水」と呼ばれる天保7年(1836)の洪水では、城下の2/3が水没したと記録されています。 萩の平野部はとても狭く、阿武川は山間部から流れでるとすぐに三角州となっています。この三角州は城下町を建設すると既に満杯で、城下の人々を支える農産物を生産する余地はほとんどありません。この地は長州藩の藩都となるにはそもそも狭すぎたのだろうと思います。

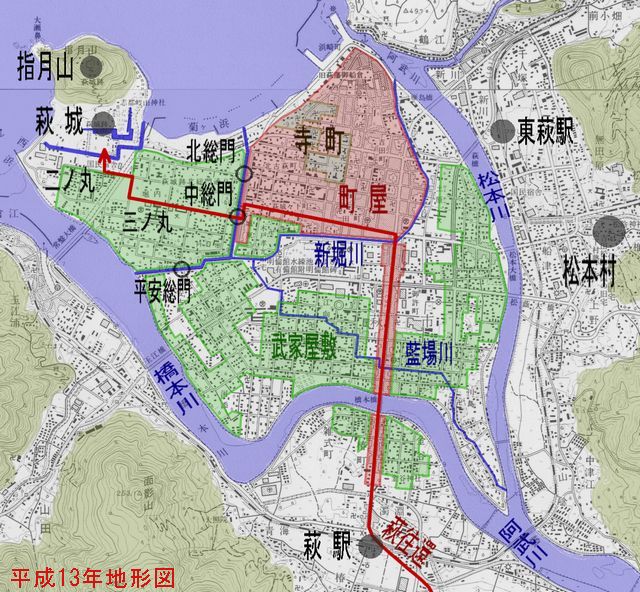

大正末期に開通した山陰本線は、三角州を避けて大きく迂回しており(上の地形図にはまだ山陰本線が描かれておらず、参考のために書き入れた)、城下町は鉄道敷設と駅前市街化による都市化の波に晒されることがありませんでした。 松本川、橋本川が市街化圧力に対する外堀となり、城下町の中心である本丸が鉄道駅から最も遠い位置にあり、そもそも、萩市自身が大都市に発展しなかったことが、今日の萩が江戸期の姿を保った最大の要因であると思います。 現在の地形図に城下町時代の土地利用を重ねてみました。

萩は他の城下町と同様に大きく3つの区分がありました。 一つめは、指月山から萩城のある本丸、二ノ丸、三ノ丸を含む「城内」。 指月山、萩城跡、堀内地区がこれにあたります。江戸期には、城外とは外堀で区分され、3箇所の総門によってのみ通じていました。 平成16年に復元された「北の総門」、藩主の通る御成道の通じる「中の総門」、現在石橋のみが残る「平安総門(南の総門)」の3箇所です。これらの総門には門番が常駐し、日入りから日出まで、出入りが厳しく制限されていました。 二つめは、城下町を東西に流れる新堀川の北側にある「町屋地区 」。 ここには寺町が含まれ、一部武家屋敷も存在したようなので、純粋な町屋地区とはいえないようですが、現在でも萩の商業業務の中心地になっています。 三つめは、新堀川の南に広がる「武家屋敷地区」。 といっても、萩往還(御成道)沿道には町屋が軒を連ねていましたし、それ以外では、中下級の武家屋敷と田畑が混在していたようで、さほどきっちりとゾーニングされていなかったようです。 武家屋敷は低地の三角地の中でもいくらか高い場所が選ばれたようで、田畑だったのは、低地だったか河川氾濫原だったと思われます。 新堀川の南側中央がぽっかりを空地になっています。幕末期、城内三の丸にあった藩校明倫館がこの場所(現明倫小学校)に移されています。 その後、明治期から現在まで、市役所、警察署、市民会館、美術館、高校、市民野球場など数々の公共施設がこの空地に立地してきました。

城下町では、高級武士の居住地だった場所に公共施設が立地する場合が一般的で、萩では現在の堀内地区(三ノ丸)がそれにあたります。 しかし、萩の場合、鉄道駅から最も遠い位置にあることと、武家屋敷地区に広い空地が残されていたため、堀内地区には公共施設が建ち並ぶこともなく、現在でも武家屋敷が残されることとなったのです。

萩には、城下町時代の面影を色濃く残している地区がいくつかあります。

指月山と萩城跡 高さ143mの指月山は、三角州の西北端に海に突き出た場所にあります。 備中高梁、津和野、鳥取、米子など、城下町で山城のある山はどれもシンボリックで、町中からその姿を見ることが出来ますが、萩の指月山はその代表格でしょう。その丸いシルエットからは、城郭の「威容」ではなく「親しみ」を感じます。 萩城は、明治7年に取り壊され、現在、その跡は指月公園と呼ばれています。 きれいに公園化されることもなく、かといって廃墟となることもなく、ついさっきまで城があったような雰囲気をもっていて、とても不思議な感じがします。 ここは、現在の萩にとっては「町はずれ」に位置するため、近代化からは完全に取り残され、維新期から今まで、当時の姿のまま「冷凍保存」されたようにも見えます。

堀 内 旧三の丸で、家老などの上級武士の屋敷が建ち並んでいたのが堀内です。 数百メートルにわたり一直線に伸びる道沿いには、石垣と白漆喰壁に黒瓦葺の屋根の土塀が果てしなく続いています。 町中に残る長屋門も、他の城下町に比べて格段に多く、家老の周布(すふ)家、益田家、口羽家のなど、重文クラスの長屋門が数多く良好な状態で保存されています。 70haを超える広大は堀内地区には、民家が点在するだけで、多が夏みかんの畑となっています。というより、ひとつの敷地が大きすぎ、道から見えるのは土塀とみかんなどの樹ばかりで、建物がどのくらい建っているのかよく分かりません。 堀内地区内の民家は、横目板張りに壁面上部が漆喰塗り、寄せ棟屋根の木造住宅が多く、堀内地区だけの建築規制がかかっているのでしょう。 私は今まで萩を3回訪れていますが、そのたびに町が城下町に戻っていく姿に驚かされます。 見るたびに、石垣は復旧され、土塀は長くなり、総門が出現し、外堀が往時の姿に還って行きます。 堀内地区が「城下町に還れる」のは、広大な堀内の武家屋敷が「武家屋敷」のまま残されたおかげだと思います。 屋敷はほとんど現存ぜず、敷地内には夏みかんの畑となり、土塀はその多くがかなり荒廃していたようですが、城下町時代の道路構成は全くそのままで、景観を大きく変えてしまう高層建物がひとつも見当たりません。 前述したように、役所や学校などの公共的施設が新堀川の南側にあった田畑をつぶして立地し、鉄道駅から大きく外れて「忘れ去られた」場所だったことが「幸い」したのだと思います。

呉服町 ここは、今では城下町地区と呼ばれ、桂小五郎、高杉晋作などの生家や萩藩御用達の豪商菊屋家が残され、萩のメインの観光スポットとして観光客が絶えることがありません。 菊屋家は、毛利輝元の萩入国の時期にこの地に屋敷を建て、代々大年寄格に任命され藩の御用達を勤めています。また、この屋敷は幕府巡見使の宿として本陣にあてられました。 横丁と称される南北方向の道路は、御成道から新堀川に向けて緩やかに下っていて、幅3m程度の道路の両側に続く塀は、石垣の上に横目板と白漆喰に瓦葺き屋根を重ね、屋根越しには庭木がみえます。この町並みは、しっかりと保存されていて、確かに訪れる人を魅了しています。 高杉晋作を主人公にした「世に棲む日々」(司馬遼太郎著)が大好きは私としては、今にもその角から晋作が現れそうな気がして、ドキドキする場所でもあります。

平安古(ひやこ) 平安古には土塀の町並みと鍵曲が残されています。 ここには藩政時代、堀内地区に屋敷を構えていた家老、寄組などの重臣たちが、堀内とは別に新たに下屋敷を求めたところです。 鍵曲は鍵の手に曲がった通路で、戦いの際見通しを悪くして、防御しやすくしたものです。城下町でよく見られる道路形態です。 ここも堀内と同様に、現在の萩の中心地から最も離れていることが、「残ってしまった」原因だと思います。

浜 崎 新堀川の北に広がる町屋地区の中でも、松本川の河口近くにあるのが浜崎です。海と川とを間近にひかえたこの地は、江戸期には萩の港町として栄えました。 浜崎が港町として開発されたのは、江戸初期といわれています。 この頃、東北や北陸の物資を、日本海から瀬戸内海を通り大坂に運ぶ西回り航路が発達し始め、日本海に面した浜崎にも、西回り航路の回船が立ち寄り交易が行われるようになったのです。 ここにある住吉神社は東を向いていて、その先には御船倉といわれる藩主の船を収めた倉がありました。御船倉のうち一基は今も現存しており、石垣を壁とした木造の小屋組みが架かっています。 松本川から150mほど幅の広い道があります。周囲の細い道路と比べて明らかに違いがあり、ここは萩の港の名残のようです。

寺 町 町屋地区にある寺町は、現在では北古萩(きたふるはぎ)とよばれ、萩三角州の中では比較的高い場所にあります。 現在、北古萩には、13の寺院がありますが、江戸期には21もの寺院があったそうで、毛利氏が萩に移って来た時、寺院も広島や山口から移転させられて、北古萩を中心に配置されました。 寺町が三角州の高い場所におかれたのは、戦時の砦、兵站の場所、災害時の避難場所などとして、広い敷地と大きな建物の寺院は適していたためだと思います。

河 添 (藍場川沿い) 藍場川は松本川、橋本川が分かれる場所から取水され、呉服町の南で新堀川に合流しています。 江戸期、藍場川は大溝ともよぱれ、農業用水だけでなく火災の防火用水、川舟による物資の運搬にも利用されました。 藍場川沿いで最も上流(南西の取水口に近い町)の町は「河添」とよばれます。 ここの町並みの魅力は、幅2.5m程の清流の藍場川と川に架かる石橋、そして筋向いにつづく槇垣の美しさにあります。 川の最も上流にある旧湯川家は、藍場川の水の管理をしていた家で、江戸期の絵図には「樋番(水門の番人)」と書かれています。

| |

|

旧口羽家 長屋門 堀内に数多く残されている長屋門の中でも、口羽家の長屋門が一番気に入っています。 入母屋造り、本瓦葺で、片潜門の向かって左側には門番所、厩などが置かれています。とても大きな門で、道も狭いため全貌がよく見えません。 壁面は、石垣の上に海鼠壁と白漆喰壁の2層になっていますが、完全な大壁造りで、四方の柱すら見せていません。 延宝3年(1675)に江戸藩邸の門を拝領して移築されたと伝えられていますが、建築様式から見て18世紀後半のものと考えられています。 |

|

|

北の総門 城内に入る3つの総門のひとつであり、萩開府400周年記念事業として平成16年に復元されました。 それにしても、こんな立派なものを復元するなんて・・・ 城下町復元にかける萩市の意気込みを感じます。 |

|

|

松下村塾 呉服町(城下町地区)とならぶ萩の2大観光スポットで、休日は観光客でごった返します。 驚いたことは、建物が「小さい」ことと、城下から「遠い」ということ。高杉晋作や桂小五郎は、こんなに遠い場所まで通っていたのです。 |

|

情報リンク

|

萩市ホームページ 重要文化財 菊屋家住宅 |

歴史コラム

長州藩が維新の原動力となった理由

|

城下町萩から、維新史の人材を数多く輩出した理由については、多くの書物の中で書かれています。 そこには、村田清風の藩改革による財政再建の成功、明倫館建設に見られる教育制度の充実、「航海遠略策」を著した長井雅楽などの思想家たちの存在など、数多くの要因が挙げられています。 そのなかで、数多の維新の志士たちを育てた吉田松陰の存在を挙げることができるようです。 松蔭は、彼自身の言動のすべてが、強烈な影響を周囲に与えていくタイプの人物であったらしく、彼が人と接すること、それ自体が革命的行動につながっていたといわれます。 彼の門下生には、維新の原動力となった高杉晋作や久坂玄瑞、維新以降の日本の指導者となった桂小五郎(木戸孝允)や伊藤博文、山形有朋などがいました。 わたしは、これら以外にも、長州藩成立のの歴史的背景や萩の地理的要因もあったのではないか思っています。 関が原において、毛利軍は徳川方と一戦も交えず兵を引きましたが、戦後の毛利家に対する処分は極めて厳しいものでした。和睦の際の112万石安堵の約束を反故にされたばかりか、藩都を山陰の湿地帯に移さざるを得なかったのです。 石高の大幅減にあわせて家臣団の多くを削り、交通要所で広大な平野をもつ広島から本拠を移し、一から藩都を建設しなければならなかった毛利家にとって、「関が原の恨みを忘れるな」が藩の合言葉でした。 この思いを幕末まで200年以上も保ちつづけられたのは、"陸の孤島"の萩の地だからこそできたとも言えるのかもしれません。 ちょっと、考えすぎでしょうか・・・ |

まちあるき データ

|

まちあるき日 2005.6 参考資料 ①「日本の城下町 中国」ぎょうせい ②「山口県の歴史散歩」山川出版社 使用地図 ①1/25,000地形図「萩」平成13年修正「越ヶ浜」平成11年修正 ②1/50,000地形図「萩」明治32年測図

|