平 戸 -南蛮貿易で栄えた400年前の国際都市-

|

松浦党の本拠 平戸は 南蛮貿易の先駆けとして栄華を誇ったが |

|

町の特徴

平戸はとても不思議な城下町です。 |

亀山に再建された平戸城天守からみる平戸湾 ほかの港町と比してとても小さく、そこからは、かつての「国際港 平戸」を想像することは難しい |

|

100年前の平戸 明治大正期の平戸の地形図が手に入りませんでしたので、今回はお休みです。 |

|

町の歴史 嵯峨源氏の末裔といわれる松浦一族は、平安末期に松浦地方に土着し、この地方に広く割拠するようになります。 土地柄、船を利用することに長け、朝鮮・中国大陸に近接していたこともあり、古くから海外との交易に携わっていましたが、やがて武装化した水軍となり和冦として恐れられるようになりました。 また源平合戦や元寇の際には水軍を率いて活躍し、「松浦水軍」の勇名を国内外に轟かせました。 松浦一族と在来の小領主を含めた松浦地方の武士団は「松浦党」と称されていましたが、それぞれの家は独立し互いに抗争を繰り返していました。 南北朝時代には、各家が団結していわゆる「松浦の会盟」がなり、足利政権に忠誠を誓いましたが、戦国時代には再び元の分裂状態に戻りました。 その中で、明国やポルトガルとの貿易により富を蓄え、鉄砲等の新しい武器を取り入れた平戸松浦氏が、一族を始め近隣の諸豪族を服従させ、戦国大名としての地位を固めていきます。 豊臣秀吉が天下を掌握すると、平戸松浦氏はその命により、天正15年(1587)の九州征伐、続く2度の朝鮮出兵に参加、恭順の意を示してその政権下に入ります。 しかし、秀吉死後の関ヶ原の戦いでは、諸大名の思惑が入り乱れる中、26代藩主松浦鎮信(法印)は関ヶ原には参ぜず、情勢を見守った後に東軍に応じるという判断を下し、維新に至るまで徳川幕府下の一大名として存続することになります。 しかし、他の西国大名と同様、豊臣氏恩顧の色彩が強かった松浦氏に対する幕府の風当たりは厳しく、歴代藩主はその対応に腐心します。 幕府に対して恭順の意を示すため、築城間もない日の岳城に火を放ち、禁教令を受けて領内の信徒の処罰と教会の破却を行います。また、他の西国外様大名と同様に、度々江戸城・大阪城普請に参画して藩財政を大きく圧迫します。 元禄年間に入り幕府の寺社奉行などの要職に就き徳川家の信頼を得るようになり再建したのが現在の平戸城である。 親交のあった兵学者山鹿素行の縄張により、宝永4年(1707)に日の岳城跡での再築がなります。 この平戸城は、亀岡山という海に突き出た円い山を利用して築かれた平山城で、天守は建てられなかったが、東、西、北を囲む海を天然の堀として守りを固めていた。 豊臣から徳川政権への移行は、松浦氏を戦国大名から近世大名に変えていきましたが、やがてより大きな転機が訪れます。 それは、平戸オランダ商館の長崎出島への移転でした。 平戸は、古くは大陸への寄港地、16世紀中頃からは明商人王直の私貿易の根拠地として栄えました。また天文19年(1550)、ポルトガル船の来航に始まる西欧文化導入の最初の窓口となり、戦国から江戸時代にかけて、スペイン・オランダ・イギリスの船が相次いで来航、オランダ・イギリスは平戸に商館を設置、その富を求めて京都・堺の豪商が集り、当時、平戸は名実ともに日本を代表する国際都市であり、「西の都」と呼ばれるほど繁栄していたのです。 一方、西欧諸国との貿易ではキリスト教布教の問題がありました。 天正15年(1587)の秀吉による宣教師追放令、慶長18年(1613)の家康による禁教令にしたがい、松浦氏の歴代藩主も中央政権の方針に従って勧商禁教の方針をとっていました。 しかし、寛永14年(1637)に島原の乱が勃発すると、幕府は平戸にも宗教騒動の起こる危機感を抱きます。これに、海外貿易の利を長く平戸に独占されることを好ましく思わない幕府の思惑も加わり、寛永18年(1641)、貿易港は幕府直轄領の長崎出島に限定されてしまいます。 16世紀中頃から約100年の長きにわたる平戸の対外貿易はここに幕を閉じ、”国際都市”平戸は歴史の表舞台から消えることとなります。 長崎は、江戸期を通して国内唯一の海外貿易港であり、幕末維新期には数々の歴史の舞台となり、明治以降は県庁所在地として発展しました。また、長崎県第2の都市、佐世保は、明治以降に海軍鎮守府が置かれたため軍都として大きく発展しました。 それゆえに、両市とも戦災によって壊滅状態となりましたが、平戸は戦災とは無縁で、今に往時の雰囲気を伝えています。 明治4年に長崎県に編入され、昭和30年には市制が施行、昭和37年には平戸城が復元されています。 昭和52年、当時国内最大級の吊橋だった平戸大橋が完成し、松浦水軍の拠点湊だった平戸は九州の一都市となりました。 |

|

町の立地条件と構造 長崎県全域の海岸線は入り組んで変化に富み「天然の良港」といえる入り江が数多くあります。 数多くの入り江の中で、平戸湾が海賊の舟泊や貿易港として、特に優れた立地条件や地形特性を有していたとは思われませんが、平戸は間違いなくかつての海運の中心地でした。 それは、数多の松浦党の諸氏の中で、平戸を本拠とした松浦氏がたまたま有力になったため、平戸湾がこの地域の中心地になったのかもしれません。 平戸に行くには、佐世保か伊万里から松浦鉄道に乗り、田平平戸口で下車して、バスで平戸大橋を渡らなければなりません。佐世保からバスに乗っても1時間以上かかります。 はっきりいって、とても不便な場所にあります。 しかし、古代、舟に乗って博多や唐津から大陸に渡るには、平戸がまさしく中継地点にあり、海運の要所にあたる位置にあったのでした。

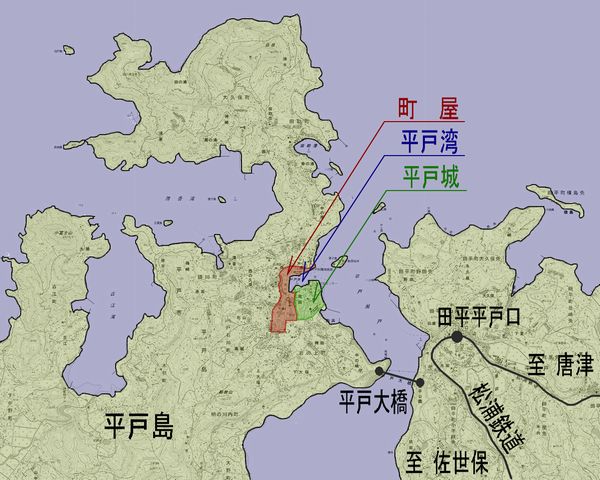

江戸初期、平戸の町屋は、商人町が16町あり、現在の崎方町から魚の棚町、新町までの海岸沿いがその範囲でした。一方、職人町としては5町あり、現在の紺屋町と職人町の内陸側がそれにあたります。 この21町を現在の地図に赤色で表示してみました。

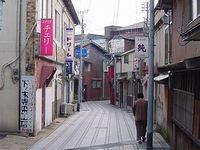

平戸湾を囲むように一本に道の両側に町屋が建ち並び、商人町と職人町を形成していました。 平戸が国際都市だった時代、狭い一本道の両側に、櫛の歯のようにぎっしりと町屋が並び、各地から集まってきた商人のほか、中国人、オランダ人、イギリス人達が、それに東南アジアの船員や使用人たちがここに雑居していたのです。 蘭英貿易の最盛期、日の岳城焼失後から現在の亀岡の地に平戸城が再建されるまでの間、平戸藩主邸の御館は現在の松浦資料館の場所にありました。 平戸は戦災を受けていないにもかかわらず、江戸期、明治期の建物が全く残っていません。 歴史的町並みというものは、江戸末期から明治後期にかけて建築された豪商達の重厚な町屋が一般的です。しかし平戸は、江戸初期に栄華を極めて以降、何の変哲もない、どこにでもある田舎町になったため、100年単位の風雪に耐える立派な町屋が建てられなかったのかもしてません。 しかし、城下町建設当時の町の骨格はしっかりと残っています。 町屋を貫く道は、元の海岸線に沿って緩やかなカーブを描いて町中を巡り、地形なりに有機的に形成された町並みの美しさを今に伝えています。

町の中心部にある現在の築地町は、江戸初期には鏡が浦と呼ばれた入り江であり、最奥部には魚河岸が形成されていて、今も「魚の棚」の町名が残っています。 築地町は文化元年(1804)に埋め立てられて、多くの町人が移住して現在の町が形成されました。 魚の棚町の河岸(現在の公民館前)には、今も苔むした恵比須神社が残されていおり、ここがかつて海辺であったことを伝えています。 また、現在の平戸湾の最深部にあたる築地町の先端にも同様に恵比須神社がおかれていて、築地町という地名とともに、ここが埋立地であった名残を残しています。

かつての平戸城内と町屋を結ぶ場所には、幸橋という石橋が架かっています。 寛文9年(1669)にアーチ型の木橋が架けられたのが幸橋の起源で、現在の石橋は元禄15年(1702)に架け替えられたものです。 かつて、幸橋の西側、現在の親和銀行の場所にはイギリス商館がありました。記録によると商館運営は不採算であったらしく、開館後10年余りで閉じることとなりました。 余談ですが、幸橋のたもとにある一楽食堂のチャンポンはなかなか美味しいです。特別な具を入れているわけでもなくシンプルな味なのですが、とてもあっさりしていて、量は多いのですが一気に食べることができます。

閉鎖されたイギリス商館とは対照的に、町の北東端、崎方町の隣にあったオランダ商館は、アジア各地のなかで一番の利潤を上げた商館でした。しかし、江戸幕府の鎖国政策により寛永18年(1641)に商館は長崎出島に移転させられました。 現在その場所には、常夜燈や石垣が再現されていて、商館の発掘調査も行われているようです。 平戸の特殊性は、長崎と同様に、オランダやポルトガルに往時の町の様子を伝える絵画が残されていることです。 オランダ商館がどんな建物だったのかも、オランダに残された絵画により知ることができるようで、商館跡にはその絵画をもとにした復元模型が展示されていました。

平戸城跡には、明治13年に創建された亀山神社があり、参道も含めて城跡のかなりの部分を占めています。 この神社の参道には槇の大木並木があります。通常、武家屋敷の生垣に使われることが多いのですが、これだけの大木が並んでいる様はなかなか見ごたえがあります。 現在、亀山にある平戸城は昭和37年に再建されたものです。もともと平戸城に天守は建てられなかったようで、現在の擬似天守は本丸の二重櫓跡に建てられたものです。

明治13年に亀山神社に合祀されるまで、平戸の氏神七郎宮は宮の町にありました。 七郎宮の祭神は、神宮皇后の三韓出陣の際に大将を務めた十城別王の武将で、出陣後に平戸に駐留した七郎氏広でした。 現在、その場所にはスーパーが建っていますが、その前の道路は周辺の町並みとは不釣合いなほど広く、海岸まで続いています。 平戸に異国船が入港するようになる以前、七郎宮は潮内際の磯辺にあったといわれ、京堺の商人たちが多く集まるようになり、その前が埋め立てられて町屋が形成されていったといいます。

平戸フェリーターミナルのある埋立地は、石垣と石張りのデッキが綺麗に整備されていますが、町中の海際には、船着場の名残と思われる海面に下りる石の階段が残されています。 どれが往時のもので、どれが再生されたものなのかは分かりませんが、平戸が海に開かれた町であったことが実感できます。

| |

|

ライトアップ 平戸市は町の観光地化のためにライトアップに力を入れています。 平戸大橋、平戸城、幸橋、御館、ザビエル記念聖堂などの観光施設だけでなく、町屋の通りにガス灯のような街路灯を灯し、小道にはオランダ商館にあった常夜燈が置かれています。 かなり遅い時間までライトアップされていて、夜でも多くの観光客が散歩を楽しんでいます。

平戸城と平戸大橋もライトアップされている ザビエル記念聖堂 この教会は、昭和6年に建設されたゴシック様式の建物で、正式にはカトリック平戸教会といいます。 光明寺などの寺院に隣接し、寺などの墓地越しにみえる聖堂は、東洋と西洋文化が混在する平戸の象徴的な景観を見せています。

|

情報リンク

|

平戸市ホームページ 松浦史料博物館ホームページ 松浦党 |

まちあるき データ

|

まちあるき日 2005年11月 参考資料 ①「平戸城下町」平戸市文化協会 ②「城下町古地図散歩7 熊本・九州の城下町」平凡社 ③「日本の城下町」ぎょうせい 使用地図 ①国土地理院 地図閲覧サービス 「平戸」

|