一身田 −壮大な御堂と環濠の残る旧寺内町−

|

浄土真宗高田派本山 専修寺の伽藍は壮大だ |

|

町の特徴

一身田は室町期に成立した寺内町ですが、今でも往時の町の骨格をしっかりと残しています。 |

|

|

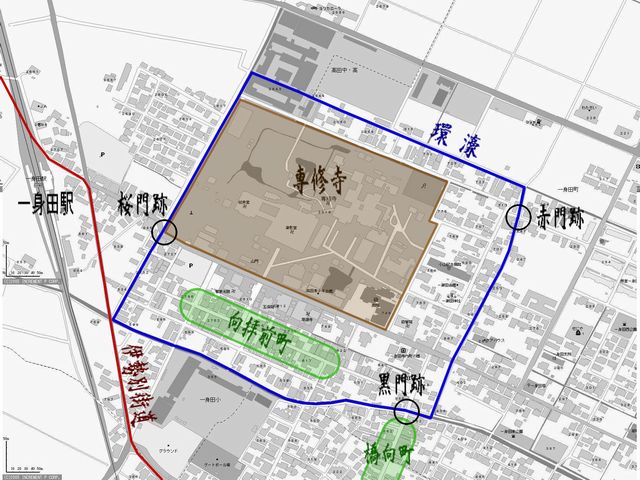

100年前の一身田 現在の地形図と昔の地形図を見比べてみます。 明治大正期の地形図が手に入りませんでしたので、約60年前(昭和12年)の地形図と比較してみます。 赤線の丸で囲んだ地区が旧寺内町一身田です。 この周囲は60年前からほとんど変わっていませんが、海岸沿いにある白塚町の周辺は市街化が進んだようです。 昭和12年の地形図を見るとよくわかるのですが、整形な四角形をした旧寺内町が、いくらか北東側に軸線を傾けているのは、周辺の田畑の区分線にあっているためで、条里制の田畑の一部を切り取って、寺内町が建設されたことが分かります。 ※10秒毎に画像が遷移します。 |

|

|

|

町の歴史 「一身田」の地名は、奈良、平安時代にその人一代の私有が許された墾田に由来するといわれています。 一身田寺内町は、町全体は条里制の方形の地割りにのり、専修寺といくつかの末寺と門前町から形成されています。 15世紀半ばには、この地域に農村集落が形成されていたことが記録に残されていますが、栃木県高田にある真宗寺院・専修寺の第10代真慧(しんね)が、この地に無量寿院という御堂を建ててから、農村にすぎなかった一身田が大きく変わることになります。 真慧は、東海・北陸地方の布教活動の中心地として、一身田の地に寺院を建築したのですが、当時の本山だった高田専修寺が戦災で荒廃したため、これに代わり、一身田の御堂が浄土真宗高田派の中心地とされたのです。 専修寺は現在では、真宗開祖親鸞の真筆の2点の国宝を蔵しており、東西本願寺を除く真宗8派の中で、最大の約600の末寺を持つ高田派の本山となっています。 寺内町は、東西500m、南北450mの環濠で囲まれていました。現在では濠の幅はかなり狭くなっていますが、全周にわたりそのまま残されています。また、濠の内側には2〜5m幅の土居(堤)があったといわれ、戦国期における自治防衛都市の形態をとっていました。 寺内町の入り口は3箇所あり、そこには濠に橋が架けられ、内側には門が立っていました。 橋向町から町に入る門は「黒門」とよばれ、一身田の総門で門の横に番所があったといいます。 東からの入り口となるのが「赤門」で、朱塗りの門があったそうで、西からの入り口は「桜門」とよばれ、これら3門は、開け六つに開門され、暮れ六つに閉門されたといわれています。 正保二年(1645)に一身田は大火に見舞われ、寺院はもとより民家も全焼しています。 その修復にあたり、津藩2代目藩主藤堂高次は専修寺の西隣接地の3万坪を寄進し、寺地及び寺内を約倍に拡大し、現在の環濠に囲まれた寺内町の範囲が確定しています。 一身田寺内町は専修寺の主導により成立し、江戸期を通して専修寺とともに発展しましたが、明治以降、大きな変化にさらされます。 明治4年、寺社領上知令が出され、最小限の境内と墓地以外の土地はすべて没収され、一身田の町の支配は、本山専修寺から離れていきました。明治7年には、黒門など3門が売却され、寺内町そのものが解体されてしまいます。 明治24年には関西鉄道の支線(現JR紀勢本線)が津まで開通したのに伴い一身田駅が開設され、大正6年には伊勢鉄道(現近鉄名古屋線)の高田本山駅が設置され、浄土真宗高田派の本山の門前町として多くの人が訪れるようになります。 |

|

町の立地条件と構造 一身田は伊勢別街道沿いにあります。 伊勢別街道とは、東海道の関宿東追分(三重県関町)から、一身田をとおり、江戸橋(現津市江戸橋)西詰めで伊勢街道と合流する、わずか22kmほどの街道です。いわば東海道から伊勢方面へのショートカットの街道でした。

寺内町は、真宗を拠り所とした村楽共同体であり、また乱世にあって防衛機能が重要視されました町でした。 その立地場所は、見晴らしと防御に適した河岸段丘などの小高い場所が一般的なのですが、一身田のように全くの平坦地に立地するのは珍しいことです。 周辺の村落が共同で御堂と町を建設するにあたって、街道沿いにあった自らの田畑を切り取って、用地を提供したのではないかと思われます。

500年前に建設された町にもかかわらず、いまでも環濠が旧寺内町の周囲に残っています。 もともと大きな濠ではなかったようで、周辺が既に市街化されているため、どこにでもある用水路のようにもみえます。部分的に道路拡幅のために半分蓋がかかっていたりしていますが、基本的には寺内町の四周を巡っています。 この環濠沿いには、かつて蔵などが建ち並んでいたようですが、いまでは往時の面影をほとんど残していません。

寺内町には7つの町が成立していましたが、なかでも向拝前町(ごはいまえまち)には、いくつかの町屋が現存していますが、いずれも修復などの保存措置がとられたようにはみえません。

黒門から環濠を渡り伊勢別街道(参宮道)に向かう沿道には、門前町として発達した橋向町があります。そこには江戸期に20〜30軒のお茶屋があり賑わっていたといいます。 いまでも沿道にはその名残をみせる町屋が何軒か残されていますが、ここも同様に朽ち果てるのを待っているようにも見えます。

どうも、歴史的町並みの保全や再生に向けての動きが余り見られないのが残念でした。 行政側の支援が足りないのか、住民側の意識が低いのかわかりませんが、町屋や環濠沿いの蔵などが次々に消えていることは確かなようです。

| |

|

専修寺 一身田の見所はなんといっても専修寺の壮大な伽藍です。 はっきりいって、こんな場所によくこれだけ大規模な寺院が建設されたものだと感心します。 如来堂 裳階(もこし)をつけた外観2階建てにみえる建物で、垂木の先や蛙股に彫刻が施されるなど、一風かわった装飾が目を引きます。 |

|

|

御影堂 専修寺最大の建物で、藤堂高虎の強力な援助により寛文6年(1666)に再建されたものです。残念ながら平成の大修理の最中で姿を見ることはできませんでした。 |

|

|

唐 門 如来道の正面に建つ四脚門で、天保15年に上棟している。 |

|

情報リンク

|

津市ホームページ 一身田寺内町 詳細紹介HP 高田本山 専修寺 公式HP |

歴史コラム

浄土真宗とは

|

浄土真宗は、法然の弟子である親鸞(1173〜1262年)によって開かれました。 九歳で出家した親鸞は、比叡山で20年の修行を積んだ後、法然の説く浄土門の念仏の教えこそ真実の教えとし、法然の弟子となります。 そして、「専修念仏」の道をきわめましたが、自らが肉食妻帯の一生活者として生き、徹底した在家仏教主義を唱えることで出家教団とは異なる非僧非俗(ひそうひぞく)の教団を形成しました。 これが現在の浄土真宗の基です。 また、15世紀には蓮如(れんにょ)(1415〜1499年)が現れ、布教を展開。本願寺を大教団とする基礎を築くと共に多くの御文(おふみ:手紙)を残しています。 浄土真宗の分派は、親鸞の直系子孫を代々の宗主と仰ぐ東西両本願寺の二派と、真宗高田派(専修寺)、真宗仏光寺(ぶっこうじ)派(仏光寺)、真宗興正(こうしょう)派(興正寺)、真宗木辺派(錦織寺)などの八派に分かれ、これらをあわせて「真宗十派」とよばれています。 |

まちあるき データ

|

まちあるき日 2005.6 参考資料 ①「一身田寺内町 その歴史と文化財」一身田寺内町を考える会 ②「歴史の町並み 近畿編」西川幸治 使用地図 ①1/25,000地形図「白子」平成15年更新 ②1/20,000地形図「白子」昭和12年修正測図

|