岩 国 -錦帯橋がつなぐ二分された城下町-

|

城下町岩国の象徴 錦帯橋 |

|

町の特徴

岩国城のある山頂に登ると絶景が広がります。 |

城山からみた岩国市街地 錦帯橋の向こうが旧城下町 |

|

100年前の岩国 明治大正期の地形図が手に入らなかったためお休みです。 |

|

町の歴史

|

|

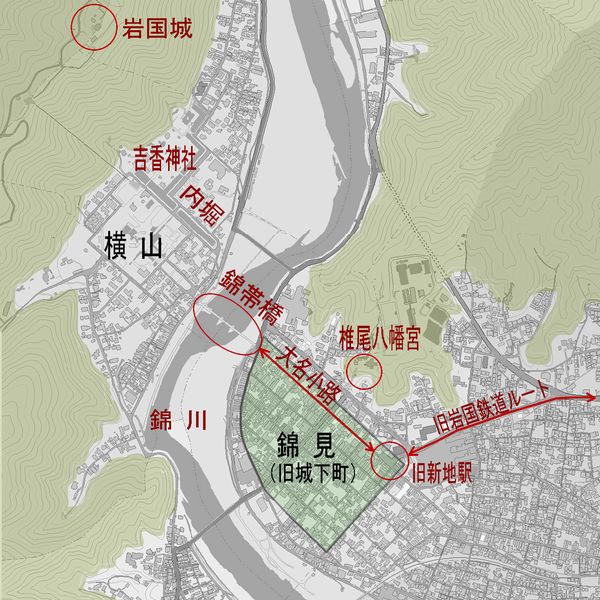

町の立地条件と構造 錦川は山口県内で最も広い流域面積をもつ河川で、瀬戸内海に流れ出る手前、山間部から平野部に出たところ、大きくS字に蛇行する場所に、岩国城下町は建設されました。 岩国城は、北東西の三方を錦川に囲まれ、南から延びる尾根筋の先端、要害の地に建設されました。

岩国城のあった城山の南東の麓は横山とよばれ、上級武家屋敷町がおかれていました。横山を含む岩国城内は、錦川を天然の外堀として、まさに要害の地といえる場所にありました。 横山の対岸には、錦見とよばれる町屋を中心とした城下町が形成され、この地区がかつての岩国の中心地でした、 現在の岩国駅周辺には農地が広がっていましたが、明治以降の岩国駅の開通、飛行場の開設、帝人などの工場の進出により、町の中心地は海岸沿いに移っています。

横山地区にある吉香神社は、江戸期に藩政庁が置かれていた場所で、廃藩置県後にはここが岩国県庁となりました。 山口県に統合された後は、土地建物共に競売に付されましたが、明治18年に旧藩主を祀る吉香神社が移され、その境内の公園化が進められてきました。 横山地区には、幾つかのどっしりした構えの長屋門があり、無骨な石垣の堀ではない、緑に縁取られた柔らかな内堀が残されています。 白漆喰塗に瓦葺きの土塀、そして塀越しに覗く緑の木々、上級武家屋敷跡らしい静かで風格ある佇まいがそこにあります。 ほかの城下町ではすでに失われた、時がゆったりと流れる空間がここには残されています。

岩国城山頂から見ていると、錦川の大きさに圧倒されて華奢で健気に見えた錦帯橋も、川縁から間近で見るとその大きさに驚かされます。 石造りの橋脚の基礎部分の安定感と、木製のアーチ橋が連続するリズム感が、人々の心を引きつけるこの橋の魅力なのでしょう。 それにしても、この橋、かなり歩き難い・・・ 架橋以来300年近く幾度の増水でも流されることのなかった錦帯橋は、昭和25年の台風によりあっさり流失してしまいます。 連合軍が岩国基地の大改修を行った際に、錦川の川砂を大量に採取したのが原因だといわれています。 現在の錦帯橋はその後に再建されたものです。

錦帯橋を渡り、そこから東に延びる大手通りは大名小路とよばれ、沿道には立派な門構えをもつ家が多く残り、この沿道も武家屋敷町だったことを今に伝えています。

小路を更に進むと、三角形の広場にでます。明治末期に開通した岩国鉄道の新地駅ターミナルがあった場所です。 大正時代に岩国の交通の中心地だった周辺には、レトロ調の建物が目に付きます。 かつての宿屋を思わせる木造三階建ての建物や、昭和初期頃のものと思われる木造洋館風の建物が、広場に面して建てられ、近くにはかつての賑わいの余韻を感じます。

大名小路から南に入ると岩国七町とよばれた町屋町になります。 昭和20年の5月と8月に岩国は米軍の大空襲を受けていますが、狙われたのは沿岸部の陸軍燃料廠などで、旧城下町の横山、錦見は戦火をまぬがれています。 また、江戸期を通してもさしたる大火があったわけではないよなのですが、町中には江戸期から明治大正期までの、どっしりした商家はあまり残されていません。 しかし、いまでも幅4m程度の道路の両側には、2階建て家屋が軒を並べている様子は、かつての町屋の風情を伝えています。 その中にあって最も目を引くのは、玖珂町にある國安家と材木町の商家です。 國安家は、嘉永年間(1850頃)に髪付油を製造販売していた松金屋によって建築されたと伝えられ、どっしりとした豪壮なファサードは岩国城下の町屋の面影をよくとどめている。 現在は漬物問屋となっている材木町の商家も、当時の姿のまま綺麗に保存されています。

幅員10m以上もある臥竜橋通りが、町屋の中心部を横断しています。 錦帯橋の下流に臥竜橋が架けられたのが大正10年ですので、このときに合わせて道路拡幅されたのかもしれません。 2~3階建の妙に平面的なファサードの商店が並び、歩道もないのにそれぞれの店は勝手気ままにビニール製の庇をだしています。この無機質なのっぺら感と無秩序なところがなんとなくアジア風で、市場的風景を演出しています。 通りの突き当りには岩国藩主吉川家歴代の守護神だった椎尾八幡があります。 八幡宮は寛永三年(1626)に、岩国二代藩主吉川広正が、駿河八幡宮の神霊を奉還すると同時に、東北の椎尾地区にあった猿田彦神を合祀したものです。

| |

|

岩国城とそこからの風景 本物の岩国城は、江戸初期に幕府の一国一城令により破却されていて、現在の城はかつての絵図をもとに、模擬天守として昭和37年に復元建築されたものです。 天守は、もともと本丸の北隅にありましたが、復元にあたり錦帯橋から見えるように現在の位置に移されました。 1、2階と最上階の物見台は下見板張りですが、3、4階は白漆喰塗り、しかも3階より4階の方が大きく張り出す独特の構造をしていて、これを「南蛮造り」というそうです。 冒頭で述べたとおり、ここからの眺めは絶景で、錦川沿いに造られた町の構成が一望のもとで分かります。 天守の近くまでロープウェイで登れるので、岩国を訪れた際には是非とも山頂から岩国の町を眺めることをお勧めします。 |

|

まちあるき データ

|

まちあるき日 2006.7 参考資料 使用地図 ①国土地理院 空中写真閲覧サービス 1/40,000 岩国 2000.11~12

|