貝 塚 -泉南地域で最も古い寺内町-

|

浄土真宗寺内町として戦国期に成立し |

|

町の特徴

|

町中に数多く残されている江戸期の町屋 |

|

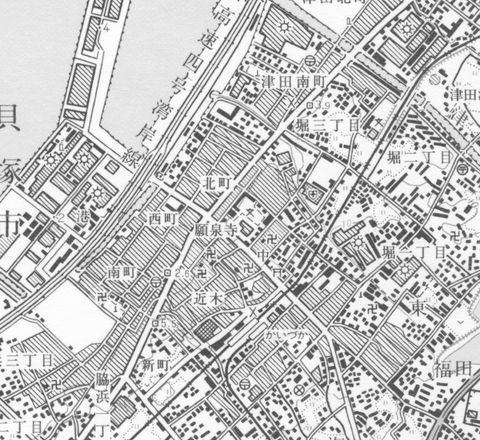

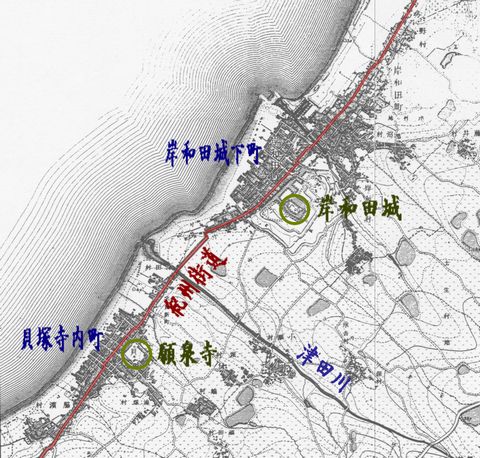

100年前の貝塚 現在の地形図と100年前(明治19年)の地形図を見比べてみます。 明治期の地形図をみると、北東から南西に街道(紀州街道)が町中を貫通しているのがわかりますし、今では広い幹線道路(府道)になっていることが読み取れます。 「貝」の字のある正方形の空地が、寺内町貝塚の御堂願泉寺です。 今では、市街地は四方に広がり、南海本線貝塚駅が旧市街地の東のはずれにでき、沿岸部も埋め立てられて工場地帯になっています。 ※10秒毎に画像が遷移します。 |

|

|

|

町の歴史

貝塚は、中世末期に「麻生郡堀海塚」にあった御堂(現 貝塚御坊願泉寺)を中心に建設された寺内町です。北は北境川、南は清水川、東は南海本線、西は大阪湾に囲まれ、南北約800m、東西約550mの範囲を占めていました。 |

|

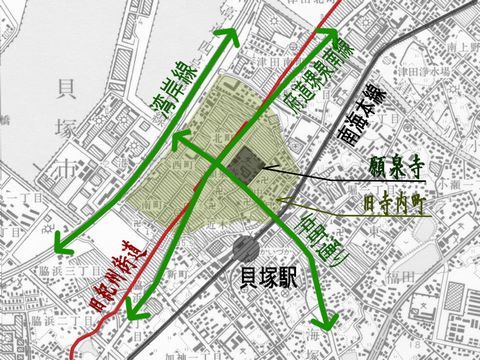

町の立地条件と構造 貝塚寺内町は、大坂から紀州和歌山まで大阪湾岸を南下する紀州街道に面し、岸和田城下町と津田川を挟んで近接しています。 紀州街道は現在の府道堺阪南線(旧国道26号線)に該当しますが、貝塚では紀州街道を拡幅して整備したため、往時の町並みはほとんど消えてしまいましたが、岸和田では紀州街道とは別に並行して道路整備が行われたため、いまでも旧街道の面影を残しています。 岸和田城下町の中心が岸和田城であるのと同様に、貝塚寺内町の中心は真宗御堂願泉寺であり、その敷地は町中に大きな面積を占めていたことがわかります。

旧貝塚寺内町は周囲を旧岸和田藩領に取り囲まれていましたので、町の北側を流れる北境川、南側を流れる清水川は、それぞれ旧岸和田藩領との境界であるとともに、寺内を取り囲む環濠の役割を果たしていました。 紀州街道が、北境川と交差する「上方口」周辺は「二軒屋町」、清水川を交差する「紀州口」周辺は「旅籠町」とよばれ、それぞれ旅籠が集まり軒を連ねていたそうです。特に旅籠町には御三家のひとつ紀州徳川家の参勤交代時の宿泊所である本陣が置かれていたといいます。 寺内町を南北に貫通する紀州街道は寺内の中央部で鉤型に曲がっていました。他の城下町で見られるような「枡形」で、町の防衛的意味合いから設けられたものですが、現在では道路拡幅により消え去っています。

町のすべての道路は、紀州街道に平行、直行して配置されています。また、紀州街道から内陸部は段丘になっているため、段丘上にある願泉寺と段丘下にある街道とは3~4mの高低差があり、東西方向の道路は紀州街道の手前で急坂を下ることになります。

段丘上に願泉寺などの寺院とト半家などの町の支配層の屋敷があり、街道より海側の段丘下に商工業の町家が軒を連ねました。 江戸期をとおして土居と堀が寺内町を取り囲んでいたといわれますが、現在ではその名残はほとんど見られず、ト半墓所近くに「これかな?」と思う坂がありますが確かではありません。 現在の貝塚寺内町をみると、旧紀州街道を拡幅した府道堺阪南線(旧国道26号線)と、同じく4車線に拡幅された仲町通りの、2つの幹線道路が十字形に町を貫通しています。

この幹線道路は旧街道を拡幅整備したため、街道沿いにあった歴史的町並みはほとんど消え去りましたが、岸和田ほど都市化が進展しなかったためか、堀ノ町通りを中心として北町、西町などには江戸末期から明治期にかけての町屋が数多く残されています。

| |

情報リンク

|

貝塚市ホームページ 貝塚寺内町歴史研究会 |

まちあるき データ

|

まちあるき日 2004.11.18 参考資料 ①「歴史の町なみ 近畿篇」保存修景計画研究会 ②「ト半斎了珍と貝塚寺内」貝塚市教育委員会 ③「貝塚寺内の武士と町人」貝塚市教育委員会 使用地図 ①1/25,000地形図「岸和田東部」「岸和田西部」平成10年修正 ②1/20,000地形図「岸和田」「貝塚町」明治19年測図

|