河 崎 -黒い妻入り町屋の残る伊勢門前町の外港-

|

江戸期 お伊勢参りの隆盛は門前町宇治山田の繁栄をもたらした |

|

町の特徴

古代から皇祖神を祀る伊勢神宮は、江戸期には、一般庶民によるお伊勢参りがブームとなり日光東照宮と並ぶ日本一の観光地になります。 |

左:黒い下見板張りと白の破風板をもつ妻入り二階建が河崎の町屋の特徴です。 |

|

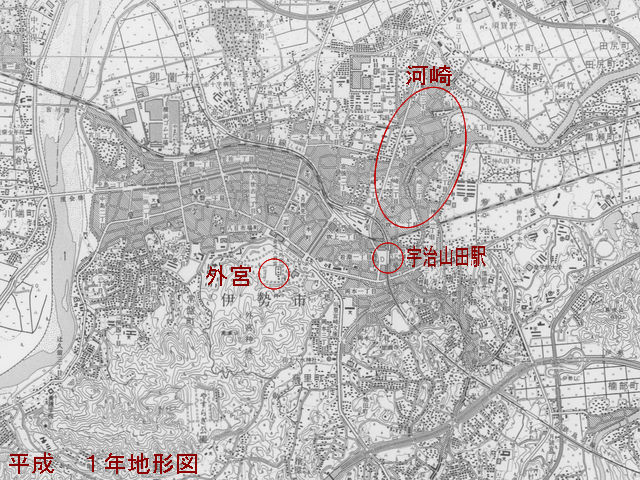

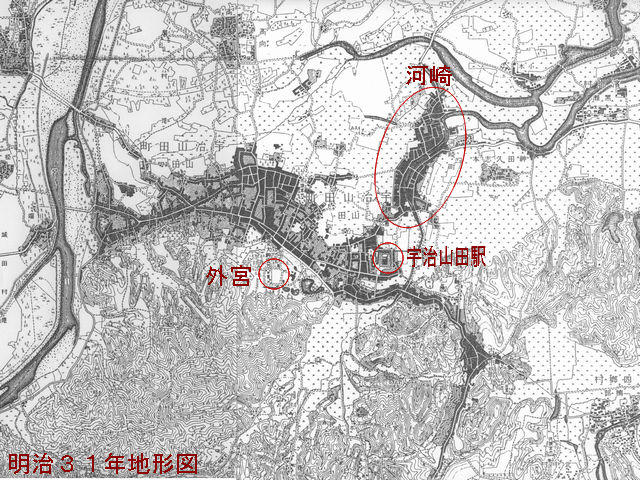

100年前の河崎 現在の地形図と100年前(明治31年)の地形図を見比べてみます。 外宮の北で横長に広がるのが、外宮門前町の山田です。 内宮とその門前町の宇治は、右下方向で地図の外になります。 市街地の範囲は、明治期から大きく拡大しておらず、かつての町の骨格をよく残しています。 伊勢湾は地図の上方向にあり、海から川づたいに上ってきた荷船は河崎で荷を降ろし、ここから陸路で宇治・山田に運ばれたのでした。 現在では市街地に埋没して、その境界や大きさは定かではありませんが、明治期における河崎の町は意外と大きく、山田と独立してあったことが分かります。 また、JRと近鉄は、山田の北側外延部に沿い、河崎との間にしかれたことも分かります。 ※10秒毎に画像が遷移します。 |

|

|

|

町の歴史

河崎は、室町中期に、北条の遺臣河崎宗次が勢田川のほとりの葦原を埋め立て、四方に惣門を設けて形成された環濠集落が起源といわれてます。 |

|

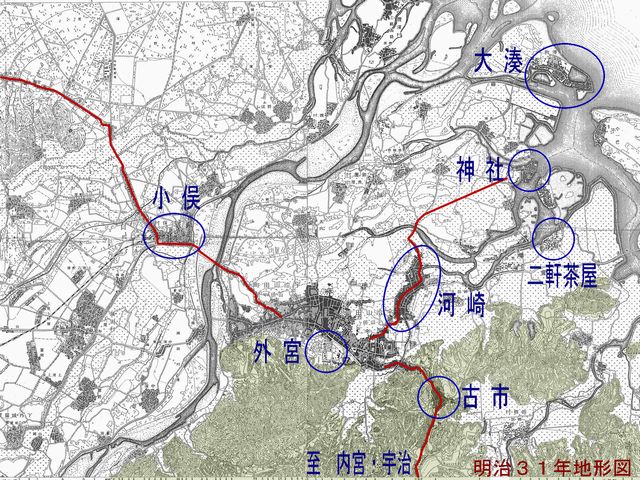

町の立地条件と構造 現在の伊勢市は、基本的にいくつかの町の集合体で成り立っています。 外宮の門前町で伊勢市の中核をなすのが「山田」、JR伊勢駅と近鉄宇治山田駅はここにあります。内宮の門前町が「宇治」、観光の中心地おかげ横丁はここにあり、その中間にある「古市」はかつての遊郭街でした。

そして、これらの町を水運の面から支えたのが、河崎を始めとする勢田川沿岸の湊町でした。 勢田川は宮川水系にあり、伊勢神宮に献上する魚を取っていたことから、古くは御贄川(おんべがわ)とも呼ばれていました。 鼓ヶ岳を源流に、途中で豊川・清川・桧尻川と合流し、下流においては五十鈴川とともに伊勢湾に流れ込んでいます。 沿岸には、江戸期から昭和20年代にまで、湊として栄えたいくつかの町がありました。 もっとも河口近くにある「大湊」は造船の町として、「神社」は船運による参宮の拠点として、「二軒茶屋」は内宮参拝者の港として、そして「河崎」は荷物の集積地で問屋への物資の供給港として、湊はそれぞれ機能をもっていました。 河崎は、伊勢神宮門前町の宇治、山田と最も近い場所にあり、また、勢田川は、満潮時においては河崎付近まで船が十分に運行できる水嵩となったため、神宮周辺への船運の物流拠点に適した場所だったのです。 いずれの町も、伊勢神宮との深いかかわりの中で発展してきたもので、総体として伊勢神宮の門前町であったといえます。

室町中期に成立したといわれる河崎には、この時代の町にはつきものの環濠が町の周囲に巡らされていました。 勢田川の川水を利用した環濠には5ヶ所で橋がかかり、そこには町の出入口として総門が設置されていたことが、江戸初期の絵図により確認できます。 現在、環濠は残っていませんが、その名残と思われる水路が町の片隅にあり往時を偲ばせます。

町の中心には河崎の産土神である七種神社が位置しています。 須佐之男命を主祭神とする八坂系の神社で、京都の祇園祭と同じ7月16日に「天王祭」という夏祭りが行われます。 ちなみに、八坂系神社の祭神は、もともと牛頭天王という渡来系の仏教神で、須佐之男命と習合されていましたが、明治政府の神仏分離令により須佐之男命が主祭神とされ、牛頭天王なる神様は消され天王の名だけが残ったのです。 いまでも河崎の地元の人は、この神社や夏祭りのことを「天王さん」とよんでいます。 まちあるきした日は、ちょうど夏祭り「天王さん」の前日、つまり宵山で、町中は祭りの準備に忙しく、家々の玄関先には「蘇民将来子孫家」のお札が架かっていました。

河崎の町並みの特徴は、妻入りの町屋と蔵が街道沿いに並んでいることと、黒い下見板張りの外壁にあります。 妻入りの町並みは、この地方の参宮街道沿いに多く見られるようですが、河崎では、正面の棟上に大きな鬼瓦、けらば瓦がならぶ袖瓦、そして破風板から二階の庇までが下の壁面より張り出しているのが特徴です。 また、大きな妻面を覆う下見板張りの外囲い(外壁)が黒いのは、墨を混ぜた魚油で塗られているためで、土蔵にも町屋にも例外なく用いられています。防腐と防水を兼ねたものですが、この黒さがなんとなく暗い町並みと、煤けて古い建物のイメージを創りだしています。

街道沿いからみえる町並みの特徴は以上のようなものですが、川からのみた特徴は、川縁の石垣と妻入り三階建ての商家です。 水運で栄えた河崎は、街道沿いの商家の裏は川に接しており、船から土蔵や倉庫に直接物資が搬入できるようになっていました。荷船は、それぞれの商家の石垣の川岸に接岸し、一階(街道からみた地下一階)から直接荷を搬出入していました。 護岸改修がされた現在ではその光景はなくなりましたが、大正期の写真には往時の姿が残されています。

| |

|

伊勢河崎商人館 江戸期から酒問屋を営んできた商家を修復し、平成14年に開設された町並み展示館、貸店舗、イベント蔵などを併設した資料館で、「NPO伊勢河崎まちづくり衆」が運営しています。 |

|

|

街道沿いの民家 河崎から外宮までの道は、伊勢神宮に塩を納める街道だったため「お塩街道」と呼ばれていて、終点の外宮境内には「お塩橋」と命名された橋があります。 この街道沿いにも黒い下見板張りの民家が残されています。 干した布団の明るさと外壁の黒さのコントラストに強い印象をうけました。暗い板張りのため、建物がとても古く、朽ちる寸前のようにも見えるのに、まだしっかりと人が住んでいることとの落差が、このコントラストに現われています。 |

|

歴史コラム

御蔭参り

|

江戸期、伊勢講の組織は日本中に広まり、「一生に一度はお伊勢参り」といわれるほど伊勢神宮は参拝すべきものとまでされました。 ことに江戸期に流行した「御蔭参り」は、全国的にマスヒステリーともいうべき規模で展開し、伊勢参宮は庶民に広く定着していったのです。 「御蔭参り」とは、別名「抜参り」ともいい、江戸時代に周期的に起こった伊勢神宮への集団参宮のことです。 大規模な御蔭参りは約60年周期で起こっており、参拝者数は数百万人規模と伝えられています。 大規模な「おかげ参り」の記録 第1回 慶安 3年(1650) 第2回 宝永 2年(1705) (参加者数 230万人~370万人) 第3回 明和 8年(1771) (参加者数 400万人以上) 第4回 文政13年(1830) (参加者数 460万人) 第5回 慶應 3年(1867) (「ええじゃないか」踊り、参加者数 500万人) 江戸後期の日本の人口は3000万人前後といわれ、それと比べると、大変な人数が参加したことになります。 御蔭参りは、都市や近郊農村を中心に起こり、参加者は商工業の奉公人や農村労働者、つまり日本の底辺の階層が主体だったといわれ、「抜参り」というのは、主人や親類の許可を得ることもなく、往来手形すら持たず旅に出たことからこう呼ばれたのです。 それゆえに参拝者達は、着の身着のままお金ももたず、明和のときから始まったという柄杓1本だけをもって道中するものが多く、神の御加護を信じて熱狂的に踊りながら伊勢を目指して旅したといわれます。 道中途中の町々では、治安を維持するために富豪たちが金品の施行を行い、宿泊などの世話もしました。 御蔭参りには熱狂的な踊りを伴いますが、幕末頃になると必ずしも伊勢参宮をせず、各地で踊りだけが行われるようになったのが慶應3年の「ええじやないか」です。 「ええじゃないか」とは、慶応3年の7月ごろから翌年の春まで、つまり大政奉還から王政復古という歴史の激動期において、江戸から広島に至る広い地域で、広範な民衆を巻き込んだ特殊な狂乱状態のことです。 世直しを求める民衆が、社会不安と政情への不満のエネルギーを瞬時に爆発させた大衆ヒステリーを起こしたのでした。 |

まちあるき データ

|

まちあるき日 2006.7 参考資料 ①「歴史の町なみ 近畿篇」保存修景計画研究会 使用地図 ①1/25,000地形図「伊勢 明野」平成 1年修正 ②1/20,000地形図「田丸町 山田」明治31年測図

|