岸 和 田 -城下町 そして 紡績の町-

|

堀と石垣と天守閣、そして旧街道沿いの中二階の町屋 |

|

町の特徴

岸和田の町が急速に発展したのは、 |

|

岸和田城 天守閣 |

旧紀州街道沿いに残る町屋 |

|

旧 第四十三銀行 岸和田支店ビル |

南海電鉄 蛸地蔵 駅舎 |

|

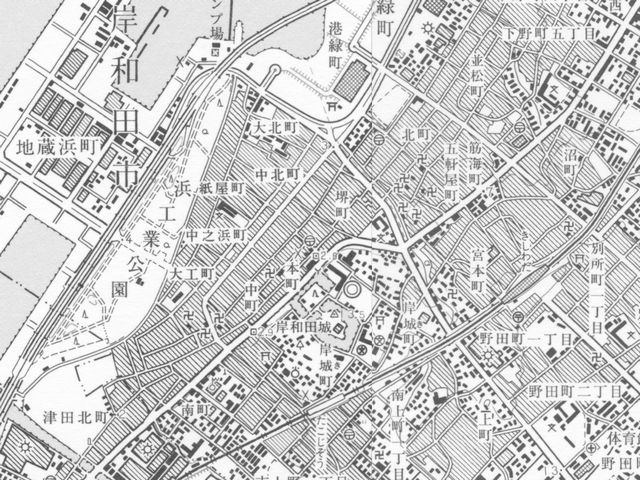

100年前の岸和田 現在の地形図と100年前(明治20年頃)の地形図を見比べることで、・明治20年頃の地形図から、江戸期の町の様相を窺い知ることができます。 ・二つの地形図の対比から、町の骨格がいつ頃に形成されたのかが分かります。 また、同一縮尺に編集し交互に表示させることで、これらがより鮮明に理解できます。 岸和田の町をみると 天守閣と内堀の形状は、今も昔も変りがありません。 埋立により海岸線はかなり沖合いにまで出ましたが、昔は松林の浜辺が続いていたようです。 昔の地図には、城の山側に掘の跡がくっきりと残されていて、ここにあった武家屋敷はみあたりません。 一方、海側の紀州街道沿いの町屋は、江戸期にはすでに広範囲に形成されていたことが分かります。 |

|

|

|

町の歴史 城下町の建設

「岸和田」の地名は、楠正成が配下の和田高家に命じてこの地を治めさせたことに由来するといわれています。吉野に住む和田氏に対して、海の近くに住む高家の一族を「岸の和田」と呼び、それが地名になったというのです。 紡績業の発展

江戸時代初期に綿花栽培が日本全国で開始され、河内、和泉、摂津の三国は、江戸への物流拠点であり自らも大消費地である大坂に近いという地の利から、江戸期を通じて日本一の綿花の産地でした。 |

|

町の立地条件と構造 町の骨格は江戸初期の城下町建設時にできています。 南北朝時代、和田氏の居城が、今の天守閣の東側(今の野田町-南海岸和田駅の山側-)あたりの小高い丘上に置かれていて、この頃より岸和田の地は、泉南地域の中心だったようです。 江戸時代以前において、京、大坂から紀州へ下る主要道は、内陸部を通る熊野街道(小栗街道)でしたが、譜代大名の岸和田藩岡部家と御三家の紀州徳川家の参勤交代路として、紀州街道が整備されたことにより、海沿いには多くの街道町が形成されるようになりました。 岸和田の町の基盤となった城下町は、海岸線に沿って南北にはしる紀州街道と東西方向に流れる古城川を軸に配置されました。 そもそも、岸和田の地に徳川家の譜代大名が配置され、石高を超えた広大な城下町がつくられたのは、京と江戸に対する紀州徳川家への備えだといわれています。それゆえ、紀州徳川家の参勤交代路を塞ぐように、岸和田の城下町は配置されたといいます。 ただし、城下の配置図をみても、和歌山側に手厚い防御陣地が作られているわけでもないので、この説には多少の疑問は生じるところですが、紀州街道を上り下りする旅人にとって、岸和田城は威風堂々の大要塞に見えたことでしょう。 正保2年(1645)、徳川幕府は全国の諸大名に城下町の絵図を提出させています。下左の絵図はその時のものですが、明治20年頃の地形図と比べてもそれほど差はありません。江戸初期の城下町成立時には、既に今の町の骨格が形成されていたことがわかります。

本丸を中心として、曲輪と堀が二重、三重に廻らされ、北端は古城川が堀の役割を果たしています。 「町曲輪」とよばれる海沿いの「三の曲輪」は、紀州街道をとりこみ、これに平行に町屋が形成されました。現在の本町、中町、堺町がこれにあたります。現在の町中において、紀州街道が二箇所で鍵状に屈曲している場所がありますが、これは城下町における曲輪から曲輪に堀を渡る門の名残でなのです。 その外側には、海からの攻撃に備えた「浜辺石垣」がつくられました。現在も、町中にその石垣が一部分残されています。 江戸時代中期までの間に、町屋が紀州街道沿いに細長く広がり、古城川をこえた大阪側には、城下町に収容しきれない町屋や下禄武士の家々が広がることになります。現在の北町、並松町のあたりがこれにあたります。 明治30年に、旧の二の曲輪内に岸和田高校がつくられ、南海電鉄が開業するのと時期を同じくして、旧城下町と紀州街道沿いの町屋群を取り囲むように、紡績関係の工場や工員寮が立ち並びだします。 それら工場跡は、現在ではマンションや商業施設に変わっていますが、後述する寺田紡績㈱津田工場は、いまだに赤煉瓦造りの工場を残しています。

| |

|

天守閣内の城下町模型 天守閣とそこからの眺めも見事なものですが、見逃せないのが天守閣の最上階に飾られている城下町の復元模型です。 五万石の城下町にしては立派すぎるほど広大なものだったことが良く分かります。 |

|

|

紀州街道の鍵状の曲路 紀州街道の堀を越える場所には城門が設けられ、街道はそこで鍵型に曲げられていた。 堀は埋め立てられ、城門は消失しても、道の形態は現在まで残されている。 |

|

|

旧四十三銀行(現 成協信用組合ビル) 大正8年に建築され、現在も銀行として使用されている。 赤煉瓦と花崗岩をつかい、垂直の線を強調したデザインが素晴らしく、 昨年取り壊された中山製鋼所ビル(大正2年建築・大阪市西区京町堀)に似ている。 この建物は壊さないでほしい・・・ |

|

|

寺田紡績 津田工場 紀州街道を南下して津田川を渡り、貝塚市に入ったところにある赤煉瓦造りの工場。 大正初期の建築といわれています。 |

|

|

紀州街道沿いの旧家 旧外曲輪から堀(古城川)をでたところの街道沿いにある、旧町屋を石張りの堅牢な増改築した、歴史を感じる重厚な建物。 表札には「寺田」姓の表札が。 |

|

|

その他のみどころ おそらく、昔は銭湯だったと・お・も・う・・・ |

|

岸和田 情報リンク

|

岸和田市ホームページ 岸和田風物百選、岸和田歴史探訪などの情報が満載 Southern Press Web 「だんじり」に関するエキサイティングなページ 岸城神社 岸城神社の歴史などをかなり詳しく載せています。 |

歴史コラム

泉州が日本一紡績業の盛んな地域になったのはなぜ?

|

綿の種は、西暦800年頃に日本に伝えられたといわれていますが、日本全国に綿花栽培が根付いたのは、江戸時代に入ってからです。 当時、河内、和泉、摂津の三国は、江戸への物流拠点であり、また大消費地でもある大坂に近いという地の利を活かして、江戸期を通じて日本一の綿花の産地でした。 なかでも河内は、大和川の治水工事により新たに多くの新田が開発され、その土壌が綿花栽培に適していたこともあり、日本最大の綿花生産地帯となりました。 江戸末期、開国により海外から紡織の機械技術と安価で工業化に適した中国、インドなどの植民地の綿糸が、日本に大量に流れ込んできます。その勢いに抗しきれず、綿花農家は激減し、綿糸問屋は没落していきます。 河内地方は綿糸問屋の力が強く、輸入に抵抗し続け衰退していったのですが、早くから工場制手工業を導入してきた和泉地方では、いち早く工業化への転換に成功しました。 その拠点のひとつが、江戸期を通じて泉南の政治経済の中心地であった岸和田でした。 明治11年 岸和田第五十一銀行創立 明治27年 岸和田紡績㈱創立を皮切りに、次々と紡績工場が設立 明治30年 岸和田高校の前身の中学校が創立、南海電鉄岸和田駅が開業 明治40年 泉州織物株式会社創立 明治44年 和泉水力電気株式会社設立、岸和田方面に送電開始 明治45年 関西製綱株式会社創立(後の帝国産業㈱、今の㈱テザック) 大正11年 大阪市、堺市に次いで府下で3番目に市制を施行 (この頃すでに岸和田市の人口は3万人を越えていた。) このような華々しい歴史の中で、中心的役割を担った地元経済人に寺田甚与茂がいます。 寺田家は、江戸時代には南町で酒造業を営む岸和田城下の有力商人の一つでした。 寺田家当主となった甚与茂は、明治11年に国立五十一銀行の創立委員に加わって以後、紡績業、鉄道業、電力業など多角的な経営を展開して、一代で巨万の富を築き上げ、寺田家を地方財閥に成長させました。特に明治27年に開業した岸和田紡績㈱は、日本有数の大企業に成長し、岸和田の近代化を推進しました。 また、甚与茂の弟利吉も寺田紡績や寺田銀行などを開業し、かつて岸和田の海岸付近や紀州街道沿線には寺田系の企業や銀行が林立して、岸和田は企業城下町の様相を呈していました。 戦後寺田財閥は解消されましたが、今も残る五風荘や自泉会館(昭和7年に建築された寺田紡績の社交場)に往時の寺田財閥の隆盛ぶりがしのばれます。 |

まちあるき データ

|

まちあるき日 2004.03.05 参考資料 ①「岸和田市史」 ②「岸和田藩の歴史」岸和田市立郷土資料館 使用地図 ①1/25,000地形図「岸和田東部」「岸和田西部」平成10年修正 ②1/20,000地形図「岸和田」「貝塚町」明治19年測図 |