松 江 -山陰の「水都」 巨大な城下町-

|

山陰地方の中央に位置する宍道湖畔の巨大な城下町 |

|

町の特徴

松江の特徴を一言で表現すると「水郷のめぐる巨大な城下町」といえます。 |

松江城天守閣からの風景(南方向) 県立美術館のまだ向こうまで城下町は続いている  . . 左:天神川 川辺りに下りる階段があるが柵はない 右:町中にある堀を堀川遊覧船がはしる(南田町) |

|

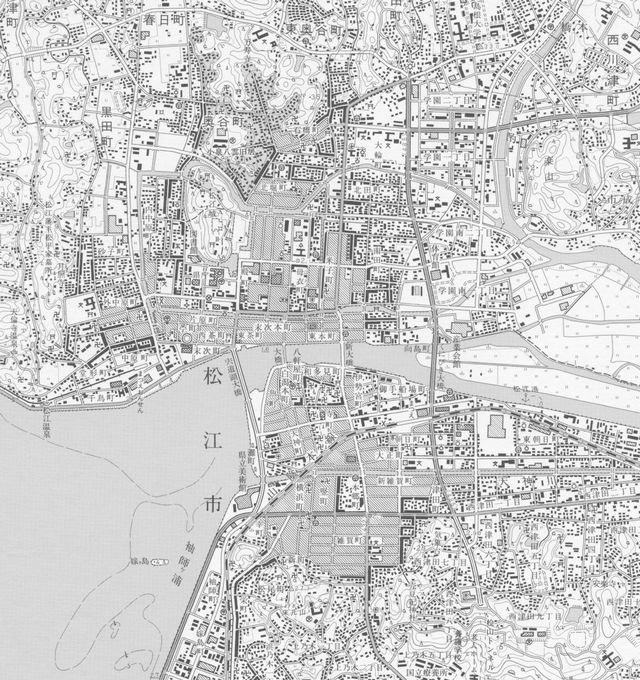

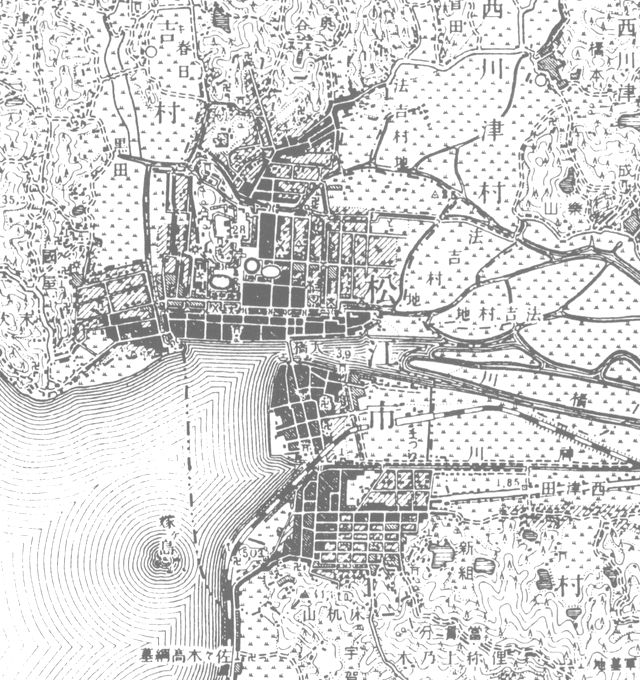

100年前の松江 現在の地形図(1/25,000)と100年前の地形図(明治43年、1/50,000)を同一縮尺に編集し交互に表示させてみます。2つの河川(大橋川、天神川)を渡って南北に長く城下町が広がっていることが分かります。 明治41年に開通した山陰線松江駅が白潟地区(中央の中洲地区)の畑地の中にポツンとできています。 宍道湖の夕日鑑賞で有名な県立美術館、松江大橋、国道9号線バイパスなど鉄道から西側は埋立地だったことがわかります。また、松江宍道湖温泉付近も埋立地だったことがわかります。 |

|

|

|

町の歴史

城下町建設以前の松江

松江は出雲国のほぼ中心部に位置していますが、古代においては宍道湖から続く入り海や湿地帯が多く、人々の営みは続いていたものの寒村にすぎませんでした。出雲国の国衙がおかれるなど、古代においてこの地方の中心だったのは、松江市南部の大庭や竹矢地区の丘陵地でした。 堀尾氏による城下町の建設

慶長十二年(1607)、堀尾吉晴は築城工事に着手します。 明治以降の松江

維新直後の城郭取り壊しの嵐が吹き荒れる中、松江城は櫓などは廃棄されたものの、天守閣は地元有志の尽力により奇跡的に残されることとなりました。 |

|

町の立地条件と構造

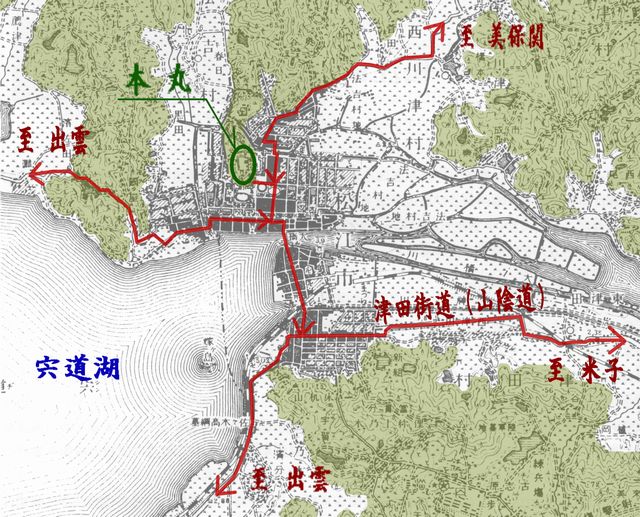

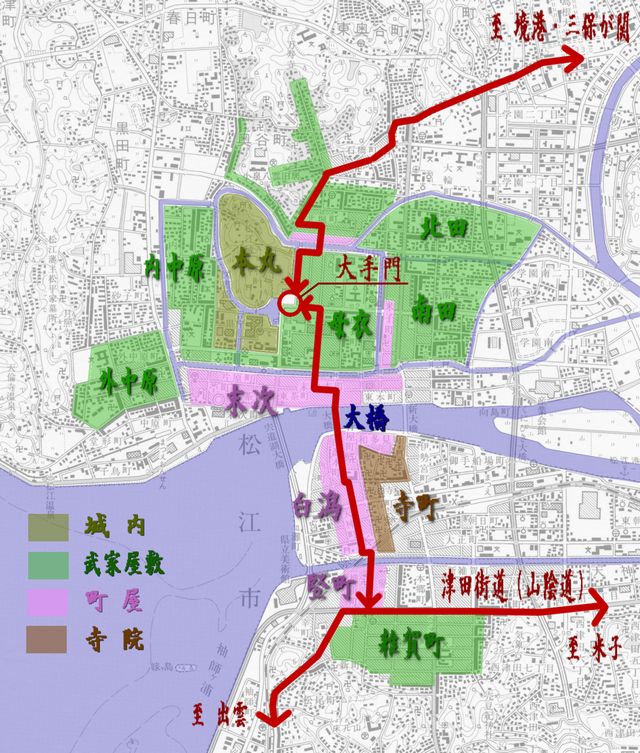

北側から延びる丘陵部の先端で、南の平野部を一望できる高台に松江城本丸は置かれました。米子から出雲に抜ける津田街道(山陰道)は、湖南の丘陵沿いを東西に通り、城下町はこれを取り込むよう南北に長く造られたのです。

②北田町、南田町 城郭の東側にある中級武士の屋敷町でしたが、ほとんどの道路は拡幅され、建物もすべて住宅に建て変っているため旧武家屋敷らしい雰囲気は一切残っていませんが、町中を縦横にはしる堀と、現在では大きすぎる街区に、城下町の名残が見られます。 城下町時代に形成された一街区の短辺は80~90mもあるのに、その後新たな通り抜けの細街路が造られなかったため、行き止まりの道路や旗竿式の敷地が数多くみられます。

③末次町 末次町は明治期以降も松江の繁華街で中心地だっため、建物のリニューアルが相当進み、往時の町屋はほとんど残っていません。わずかに本通沿いの國暉酒造(こっきしゅぞう)だけが、江戸末期の町屋の姿をとどめています。 京橋川沿いも繁華街の川べりらしく、昭和40年代まで、ラーメン屋やバー、すし屋、魚屋などが川にせり出すように軒を並べていたそうです。現在では、これらの建物はすべて取り除かれ、川沿いは親水空間として再整備され、「カラコロ工房」に姿を変えた旧日銀松江支店、堀川巡りの船着場、石畳と並木道などが川べりに面して、中心市街地の活性化事業がお客を呼び戻しています。

④白潟地区 白潟地区は西に町屋、東に寺院が配置されていました。 城下町を縦断していた通り沿いは商店街になっていますが、特に、通り北半分の本町商店街は、明治末期から昭和初期にかけて賑わった繁華街だったようです。 石張りのコンクリート建物や旧町屋の前面だけが改修された建物など、かつては商店街として繁栄した跡が見られますが、本通り沿いの建物が一階部分を抜いて、幅1.5mほどの歩道を生み出しているのが印象的です。歩道の上に張り出した形になっている2階を鉄骨が支えていますが、かなり変ったストリート景観をつくりだしています。 JR松江駅周辺の商業業務地区に挟まれるようにあるのが寺町で、今でも20前後の寺院が伽藍を並べています。

⑤雑賀町 白潟地区から天神橋を渡り竪町を抜けると雑賀町に入ります。 雑賀町は鉄砲町ともよばれ、足軽鉄砲隊の下級武士の屋敷町で、戦時には防衛の最前線を担わされた町でした。 幅員4~5mの直線道路により整形に区画割された町並みが数街区つづき、南北の通りには幅1mぐらいの水路が通り、天神川まで排水する機能を果たしていたようです。現在ではコンクリート蓋がかかっていますが、現地にはその名残がしっかり残っています。 それ以上に、往時の面影を残しているのが町並みそのもので、塀に囲まれた閉鎖的な町並みは武家屋敷だった時代の空気を十分に伝えてくれます。塀自体は、木塀であったり、コンクリートブロック塀であったり、はたまたトタンの塀であったりしますが、道の狭さとあいまって、松江の中でも江戸期の面影を最も残している地域だといえます。

| ||||||

|

松江城 松江散策の前にまず訪れます。 途中の展示コーナーには目もくれず、まず最上階まで旧階段をのぼりましょう。 望楼形式なので、涼しい風が吹き抜ける中、松江市街が一望できます。なぜこの場所に本丸が築かれたか納得できるはずです。 |

|

|

塩見縄手通り 武家屋敷 観光客と車がわんさかと通り、人や車の通らない風景を撮ることは至難の業です。 典型的な観光地ですが、武家屋敷はよく保存されていて、一見の価値があります。 裏庭がすぐ山に続いていて、ここが築城時に堀切された場所であることがわかります。 |

|

|

國暉酒造 (こっき しゅぞう) 松江の地酒の代名詞ともいえる酒蔵で、末次町(現東茶町商店街)にあります。 建物は文化5年(1808)の大火後に建築されたもので、今でも江戸末期の町屋の面影を残しています。 |

|

|

内中原町にある長屋門 今回のブックマークはかなり観光向けになっていますが、これは穴場のお勧めスポットです。 町歩きの中で偶然見つけた長屋門で、住宅地の中でひときわ歴史の重厚さを感じさせます。 この門にかかっていた表札は、江戸初期、堀尾氏時代の城下町絵図に書かれている苗字と同じで、400年前の上級武家が代々住む継いできたものかも知れません。 |

|

|

宍道湖の夕日(白潟湖畔公園より) 一日の宍道湖散策の締めくくりは、やはりこの夕日でしょう。 私のまちあるき当日は曇り空でしたが、それでも湖面に映る夕日と茜に染まる夕空はきれいでした。 |

|

★ 情報リンク

|

松江市ホームページ ★ 松江城と周辺観光案内 まあ見てみましょう 松江に関する情報量は呆れるほど・・・ マイタウン 松江 松江の写真集 大橋、宍道湖の夕日、歴史建物など、松江の街のきれいな写真が満載のサイト 島根バーチャルミュージアム とても綺麗なHPで、企画展示で「茶人 松平不昧公の世界」が必見です。 |

歴史コラム

鉄の産地 奥出雲の「たたら」製鉄業

|

松江藩の財政を支えた主要産業のひとつに製鉄があります。 奥出雲(今の吉田村、仁多町、横田町)を流れる斐伊川の流域は砂鉄の産地で、周辺の豊富な森林資源を活用した「たたら」と呼ばれる製鉄業が盛んでした。 「たたら」とは、粘土で造った炉中に、砂鉄と木炭を交互に挿入し、砂鉄の中の鉄分を還元分離して鉄を得る製鉄法のことで、映画「もののけ姫」にも登場しました。その語源はこの製法を考案したタタール人から来たものといわれています。わが国には古墳時代に伝わり、全国各地で行われていました。奥出雲のたたら製鉄は松江藩の保護下で全国の鉄の70%を生産していました。 その中心となったのが、「たたら(鉄師)御三家」とよばれた田部、絲原、櫻井家で、各家とも藩の鉄師頭取役を務め、幕末期には農民でありながら士分役という得意な階層として藩の鉄行政にも関与し、明治維新以降は県政、国政にも参画し、地域発展のために尽力しました。そして、ともに奥出雲に広大な山林と邸宅を持ち、これらを訪ねるとかつての鉄師の繁栄ぶりがしのばれます。 |

まちあるき データ

|

まちあるき日 2004.07.03 参考資料 ①「松江城物語」島田 成矩 ②「松江堀めぐり」中国新聞松江総局 ③「絵図で見る城下町 松江」歴史地理学島根大会実行委員会 ④「松江市史」 使用地図 ①1/25,000地形図「松江」昭和年測図平成13年修正 ②1/50,000地形図「松江」明治42年修正 |