松 本 -交通要所の城下町から信州観光の拠点都市へ-

|

善光寺街道などいくつもの街道が分岐し |

|

町の特徴

毎夏、松本駅は信州への観光客であふれかえります。 |

松本の北西にある城山公園展望台から安曇野、北アルプス方面を望む 安曇野の向こう側に北アルプスの名峰が一望できます。 |

上の写真の左つづき |

|

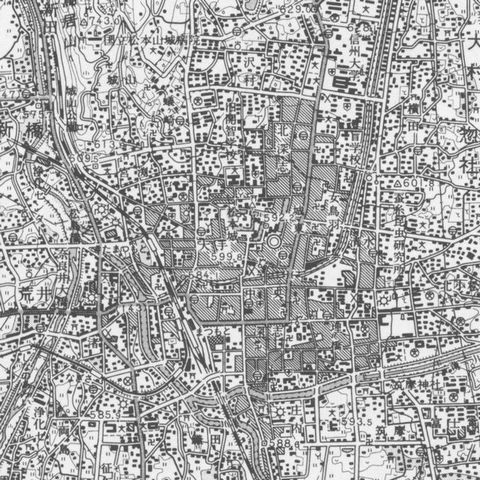

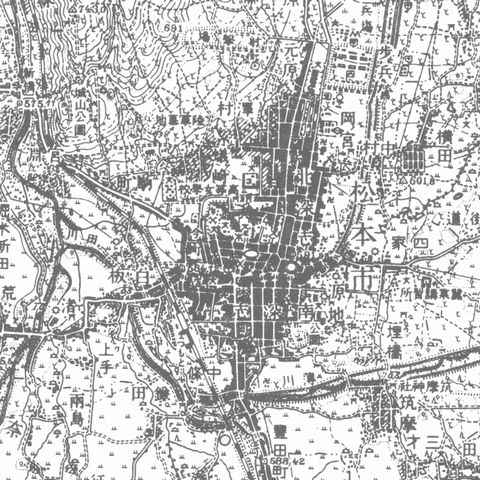

100年前の松本 現在の地形図と100年前(明治43年頃)の地形図を交互に表示させてみます。明治末期においては、松本駅が旧城下町と薄川に挟まれた南西のはずれに設けられているのが判ります。 それから現在まで、松本の市街地は、鉄道駅ではなく旧城下町を中心として四方に均等に拡大したようです。 |

|

|

|

町の歴史

|

|

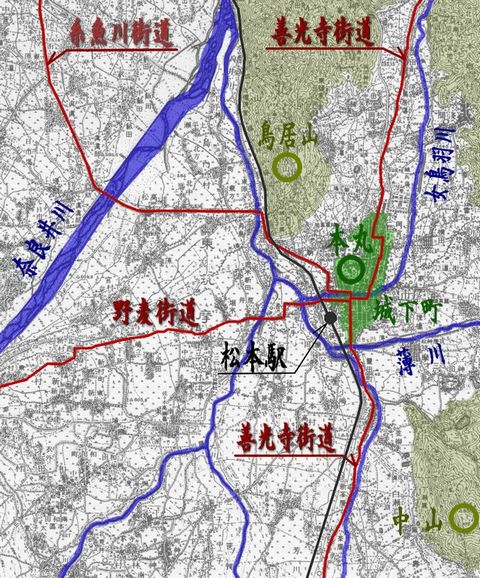

町の立地条件と構造 松本は糸魚川・静岡構造線(フォッサマグナ)に沿う松本平の中央部にあり、北からの女鳥羽(めとば)川と東からの薄(すすき)川がつくる標高約600mの複合扇状地の上に位置しています。 このため、松本の町は北東から南西に緩やかに傾斜しており、城の堀は扇状地の覆流水を利用しているため、水を上流から引いてくる必要がありません。いまでも市内にはいくつかの湧水井戸がありますが、特に、宮村町(現中央3丁目)の源智の井戸は、中世から存在していたといわれ、信濃一の名水として知られています。 北から流れてきた女鳥羽川は、薄川、田川、奈良井川と次々と合流しつつ、この地で180度流れを変えています。城下町建設時に、付け替えられたのではないか、と考えられています。 中山道洗馬宿(塩尻宿の京側への次宿)から分岐した善光寺街道が町を南北に貫き、城の大手前で日本海に抜ける糸魚川街道と飛騨地方に通じる野麦街道が分岐しています。 日本海越後国から糸魚川に沿って松本に至る糸魚川街道は、塩や魚の物流ルートとして重要な役割を果たしており、野麦街道は、江戸期より越中岩瀬浜で獲れた飛騨ブリなどが集荷され、明治以降は、松本や諏訪の製糸工場の労働力として、飛騨方面から若い女性が女工としてこの峠を越えていきました。 それにもまして善光寺街道の往来は賑やかだったらしく、城下町は街道に沿って南北に長く形成されています。 松本は地形的に、幾筋もの河川が合流し、いくつもの街道筋の分岐する、交通の要所なのです。

また、松本城天守閣からは松本市街地のみならず、松本平(安曇野一帯)そして北アルプスから南アルプスまでが一望に見渡せます。 逆に、北側からは鳥居山がせり出し、南には中山があるため、松本平から松本城下に入るためには、この2つの山の間をいくつもの川を渡らなければなりません。 松本は、広大な松本平全域に睨みがきくだけでなく、鳥居山、中山、そしていくつもの河川に防御された要害の地で、松本平を治めるのに絶好の場所なのだと思います。 今の町の骨格は、江戸初期の松本城主石川氏の時代に完成した城下町を基本としています。 江戸期の城下町絵図をもとに現在の地図にその範囲を示してみました。ここから推測するに、城下町の中で町屋の占める面積がとても広いことが分かります。

町を南北に貫く善光寺街道沿いには、町屋が約3kmにわたり続いており、善光寺街道の往来の多さと松本がこの地域の中心地であったことが窺い知れます。 町屋町は、東町、中町、本町の「親三町」とよばれる善光寺街道筋が中心街で、これにそれぞれ枝町がつくられました。本町には伊勢町や白楽町、中町には飯田や宮村町、東町には和泉町や安原町などがあり、親三町には商家、旅籠などが建ち並び、枝町には手工業者などが居住しました。特に、本町は、問屋が軒を並べる町の中心地として大変な賑わいだったようです。 武家屋敷町は外堀内に上級武士の屋敷町が、外堀の北東部に中級武士の屋敷町が広がり、その北側に下級武士の屋敷町がつづいていました。 本丸の鬼門(北東方向)には、岡宮神社が城下町築造時から配置されていて、ここを起点にして東から南側の外周部に、数多くの寺社が集中的に配置されています。

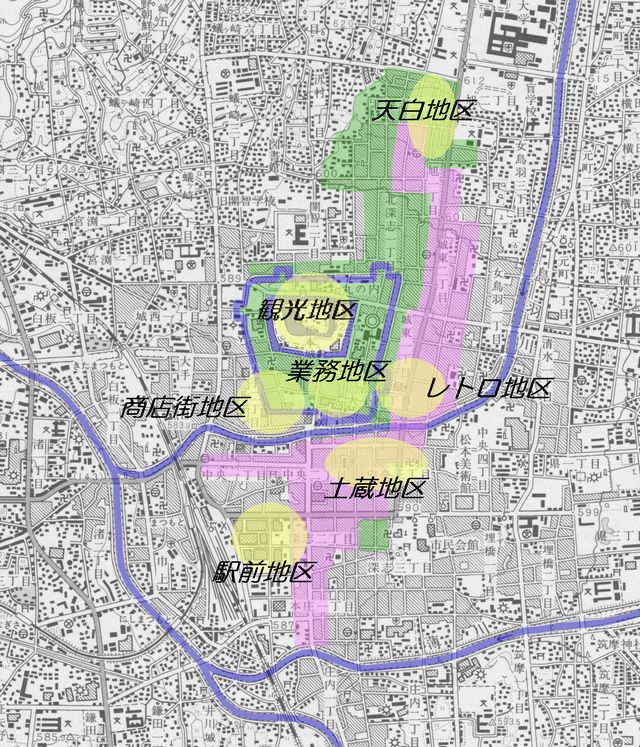

現在の松本の中心部は、いくつかの特徴的なエリアに分けられます。

観光地区 松本城本丸 観光都市松本の中心 日本最古の国宝天守閣は、松本の最大の観光資源であり、その北にある旧開智学校とあわせて松本観光のメインルートとなっています。外堀北側に駐車場と土産物屋があり、観光客でにぎわっています。 江戸期の町屋が残っているわけではなく、武家屋敷の土塀が残されているわけでもないこの町にあって、城下町松本の象徴ともいえる観光資源です。

業務地区 外堀内(旧三の丸の上級武家屋敷跡) 三の丸内は、家老旧の上級武士の屋敷がならんでいました。現在では、旧大手から本丸に向けて延びる幹線道路沿いは、業務ビルが立ち並ぶビジネス街となっています。

レトロ地区 東町下ノ丁周辺 モダンなRC建物の多いエリア 特別な名建築があるわけではないが、コンクリート造2~3階建ての建物が妙に目立つ地区です。おそらく大正から昭和初期に建築されたのだと思いますが、この「大正ロマン」「レトロ調」を売り物にした町興しが盛んに行われているようです。

土蔵地区 中町周辺(現中央2、3丁目) 土蔵の町並みエリア 明治21年の極楽寺大火により1500戸もの町屋が焼失したといわれ、以降、一階をナマコ壁、二階を白または黒の漆喰塗りとして、土蔵が軒を連ねるようになったそうです。 電柱は取り除かれ、舗装も綺麗に改修され、拠点施設として「蔵シック館」も整備されたため、今では松本城天守閣周辺につづく観光エリアになりつつあります。 「蔵シック館」は隣接の小池町から移築され、中町活性化の核として整備されたもので、中では伝統工芸の製造、展示即売などが行われています。

商店街地区 恐らく昭和初期に賑わったであろう旧商店街(現大手2丁目) 中町と同様に、駅前再開発地区に商業地としての地位を奪われた地区です。 昔ながらの商店街があり、いくらか猥雑な感じのする場所でしたが、最近では都市計画道路整備による建替えにより古い店はなくなり、アーケードは取り除かれてしまいました。

商業地区 松本駅前 新しい商業中心エリア 昭和43年から始まった駅前区画整理事業は、城下町外だったこの地区を松本の中心商業地域に変身させました。駅前にアルプス広場や観光案内所を設置するなど、観光客を意識した駅前整備が進められる一方で、パルコの進出を起爆剤として、若者達を集める中信州一の商業ゾーンとして再開発が進められています。

天白地区 下級武家屋敷の雰囲気が残る(現北深志3丁目) この地域の町筋はほとんど往時のまま、静かな住宅地を保っています。南北の通りを東から東ノ丁、中ノ丁、天白丁といい、南西角には天白神社があります。道路の拡幅や付け替えもなく、いまでも武家屋敷らしい空気が漂っています。

| |

|

松本城 全国に12ヶ所現存する天守閣のなかで最古のもの。 漆喰塗りの白壁と、七分目ほどまでを黒漆塗りした板張りは、明快な白と黒とのコントラストを見せていますが、全体のプロポーションをみると、安定感のある姫路城や松江城に比べて、背高で頭でっかちに見えます。 まあ、何はともあれ、松本のシンボルなのですから、まちあるきの前にまず上りましょう。 |

|

|

城山公園の展望台 北側からせり出している鳥居山の中腹にある城山には、鎌倉期以降の豪族犬甘氏の城跡があり、本丸や帯曲輪の跡らしきものがみられます。 現在ここには城山(じょうやま)公園として整備されて展望台が設けられています。 そこからは、冒頭の写真のように、松本平、安曇野一帯が見渡せるばかりか、北アルプス、南アルプスの美しい山並みがパノラマで一望できます。 |

|

|

大吉風?ナマコ壁 旧中町周辺には古くからある土蔵だけでなく、新しい建物にもナマコ壁(らしきもの)をつけるように役所から強制されているようです。 それにしても、この碁盤目状のナマコ壁はあまりにも斬新・・・ |

|

|

源智の井戸 中世からある信州一の名水と誉れ高いだけあって、水を汲みに来る人の絶えることがなく、中にはポリ容器何杯分もの水を車で運ぶ人もいました。 こんなに人気はないものの、湧水井戸はここ以外にも、松本市街地にいくつもあるようです。 ただし、今では湧水ではなく、ほとんどが汲み上げているといいます。 |

|

情報リンク

|

松本市ホームページ 松本商工会議所 松本市観光ガイド 中町商店街 土蔵の町、中町の昔の写真が掲載されていて面白いです。 松本城 公式HP |

歴史コラム

野麦峠を越えてきた 飛騨鰤と製糸女工

|

松本から松本平を横断して、梓川沿いを飛騨高山に向かう野麦街道は、古来より多くの物資を運び、多くの人々が通ってきましたが、中でも歴史にその名を残したものに、「飛騨鰤」と「製糸女工」があります。 「飛騨鰤」とは、飛騨から運ばれてくる鰤(ブリ)のことです。海辺の国でもない飛騨からなぜ鰤がくるのでしょうか。 越中国(現富山県)では、富山湾岸の港で水揚げされた寒ブリあ、「越中鰤」として各地に出荷されていました。越中鰤は、馬方により二泊三日で飛騨高山の市へ運ばれ、そこから飛騨一円・信州・美濃へと送られていたのです。 正月も近い12月19日、高山では鰤市が立ち、そこで値のつけられた鰤は、野麦峠を越えて信州に入り、「飛騨鰤」と呼ばれて師走の松本で売買されました。 海から遠い松本では、この鰤を食膳に据えて初めて正月が迎えられたといいます。 「製糸女工」は、映画「ああ 野麦峠」で一躍有名になりました。 明治時代の生糸の生産は、当時日本の輸出総額の3分の1を占めていて、なかでも岡谷、諏訪を中心とした長野県が全国一の生産量を誇っていました。そこで働く90%は女性、しかも、そのほとんどが16、17才から21、22才の未婚者でした。 映画「ああ 野麦峠」をみた当時、女工はみんな野麦峠を越えてくると錯覚していましたが、実際には、女工の出身地は長野県が60%で、飛騨の岐阜県は10%強で、ほんの少しだったようです。 しかも、映画「ああ野麦峠」での女工の生活は、粗悪な食事、長時間労働、低賃金等が定説になっていますが、実際には食事についても低賃金についても、それほどではなく、長時間労働についても「家の仕事よりも楽だった」そうです。 ただし、女工として働いていたのは、長野県諏訪近隣で、米の生産性が低く、かつ雇用の場がない地域の貧農(小作人)の子女が多く、現金収入の少ない飛騨の農家では、12歳そこそこの娘達が、野麦峠を越えて信州の製糸工場へ「糸ひき」として働きに行ったことは事実でした。 また、毎年2月に故郷飛騨を後にして、12月に帰郷するため、雪中の野麦峠越えは、年若い女の子にはさぞ辛かったのではないかと思われます。 それでも、大晦日に持ち帰る糸ひきのお金は、飛騨の人々にはなくてはならない大切な収入だったようです。娘に家計を背負わさなければならいほど、飛騨での生活は過酷だったのかもしれません。 |

まちあるき データ

|

まちあるき日 2004.8.13 参考資料 ①「よみがえる城下町 松本」松本城下町研究会 ②「日本の城下町4 甲信越」ぎょうせい ③「太陽コレクション 城下町古地図散歩3 松本・中部の城下町」 使用地図 ①1/25,000地形図「松本」平成6年修正 ②1/50,000地形図「松本」平成6年修正 ③1/50,000地形図「松本」明治43年測図 |