徏丂戙 丂丂亅搒巗偵側傟側偐偭偨杒怣廈堦偺忛壓挰亅

|

廳岤側挿壆栧丂丂榤晿偒偺晲壠壆晘丂丂峕屗婜偺戝柤屼揳 |

丂

丂

丂

|

挰偺摿挜

丂徏戙偼愳拞搰偺崌愴偺偲偒偵晲揷懁偺嵲偲偟偰抸偐傟丄峕屗婜偵偼杒怣擹堦偺忛壓挰偲偟偰塰偊傑偟偨丅 |

丂

|

丂

丂

|

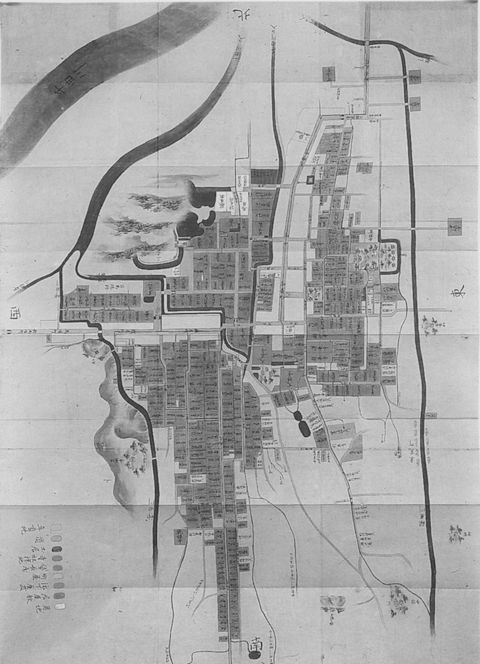

侾侽侽擭慜偺徏戙 丂侾侽侽擭慜乮柧帯婜乯偺抧宍恾偑庤偵擖傝傑偣傫偱偟偨偺偱丄峕屗婜侾俉悽婭拞偛傠偺忛壓挰奊恾傪尒偰偔偩偝偄丅丂徏戙偵傕偄偔偮偐偺忛壓挰奊恾偑巆偝傟偰偄傑偡偑丄偙偺乽屼壠拞壆晘奊恾乿偑嵟傕摴楬丄曽埵傗弅広偑偒偭偪傝偟偰偄傑偡丅 丂杮娵側偳偺忛妔撪偼塤偱塀偝傟丄挰壆偺嬫夋妱傝偑婰嵹偝傟偰偄側偄偺偼丄懠偺忛壓挰奊恾偵傕嫟捠偟偨傕偺偱偡丅 丂敀抧偱巆傞挰壆偑拞墰晹偱俴帤偵嬋偑偭偰偄傞偙偲偑暘偐傝傑偡丅忛妔偺杒惣偵愳偑俀杮昤偐傟偰偄傑偡偑丄俀杮偲傕愮嬋愳偲婰嵹偝傟偰偄傑偡丅懢偄傎偆偺愮嬋愳偼丄尰嵼偺愮嬋愳偺棳楬偱丄偙偺奊恾嶌惉偺崰偵嵶偄傎偆偐傜晅偗懼偊傜傟偨偲偄傢傟傑偡丅 |

|

丂

丂

|

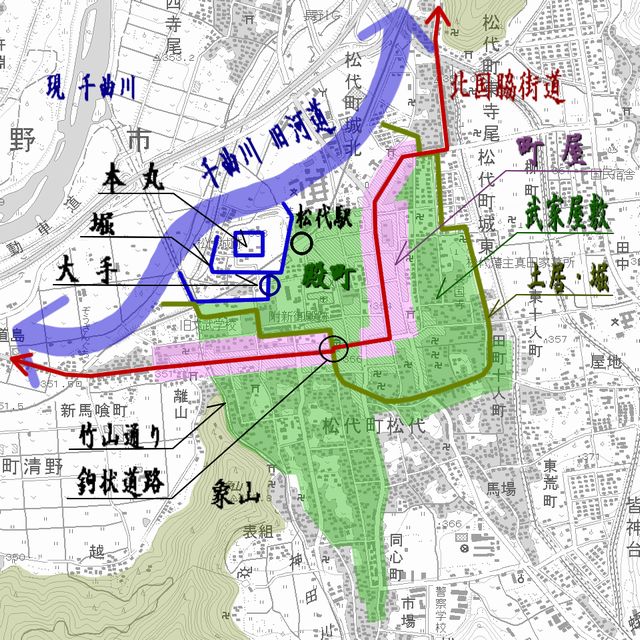

挰偺楌巎 峕屗婜傑偱偺徏戙

丂徏戙忛偼丄偐偮偰偼奀捗忛偲屇偽傟丄愴崙婜偺塱榎嶰擭乮1560乯偵峛斻偺晲揷怣尯偵傛傝抸忛偝傟偨偺偑巒傑傝偩偲偄傢傟偰偄傑偡丅 柧帯婜埲崀偺徏戙

丂堐怴屻偺攑斔抲導偵傛傝丄堦帪丄徏戙導偲側傝傑偡偑丄偡偖偵椬愙偺挿栰導偵摑崌偝傟偰導挕偑挿栰偵偍偐傟偰偟傑偄傑偡丅埲棃丄傎偲傫偳偺峴惌婡擻偑挿栰傗幝僲堜偵廤傔傜傟丄徏戙偵棫抧偡傞偙偲偼偁傝傑偣傫偱偟偨丅 |

丂

丂

|

挰偺棫抧忦審偲峔憿 丂徏戙忛揤庣戜偐傜丄愳拞搰曽岦傪尒傞偲丄怣墇帺摦幵摴偺搚庤偺幬柺偲偦偺梱偐偐側偨岦偙偆偵嶳乆偑尒偊傑偡丅丂帺摦幵摴偑側偔丄揤庣戜偺忋偵暔尒戜偑偁偭偨偺側傜丄愮嬋愳丄愳拞搰丄偦偟偰慞岝帥暯乮挿栰杶抧乯慡懱偑丄尒搉偣偨偺偱偼側偄偐偲巚偄傑偡丅偦傟傎偳慞岝帥暯偼恀暯傜偱丄崱偱傕帇慄傪幷傞傕偺偼壗傕偁傝傑偣傫丅

丂徏戙偺挰偼丄峀偄慞岝帥暯偺撿抂偵嬻偄偨寠偖傜偺傛偆側応強偵傂偭偦傝偲樔傫偱偄傑偡丅 丂慜柺偵偼愮嬋愳偑棳傟丄撿偺徾嶳乮昗崅係俈侽倣乯偲杒偺搶帥旜偺旜崻嬝乮昗崅係俆侽倣乯偑慞岝帥暯偐傜徏戙偺挰傪愗傝庢傞傛偆偵挘傝弌偟偰偄傑偡丅傑偨丄攚屻偵偼擈尩嶳乮昗崅俈俉侽倣乯丄婏柇嶳乮昗崅侾侾侽侽倣乯丄奆恄嶳乮昗崅俇俆侽倣乯晳掃嶳乮昗崅俆俇侽倣乯偑偮傜側傞嶳抧偑峊偊偰偄傑偡丅 丂偙偺棫抧忦審偑丄嬤悽埲崀偼挿栰偺乽墱嵗晘乿偺傛偆側棫抧忦審偲側傝丄岎捠偺梫強偐傜傕奜傟偰偄偨偨傔丄搒巗壔偺恑揥偑傎偲傫偳傒傜傟偢丄愄側偑傜偺抧妱傗挰暲傒傪傛偔巆偟偰偒偨偺偱偡丅

丂愮嬋愳偲撿偐傜挘傝偩偡旜崻嬝偺娫傪偡傝敳偗傞傛偆偵杒崙榚奨摴偲挿栰揹揝偼憱偭偰偄傑偡丅 丂杒崙奨摴偲怣墇杮慄偑慞岝帥暯乮挿栰杶抧乯偺杒懁傪偺傃偺傃偲憱偭偰偄傞偺偵斾傋偰懳徠揑偱偡丅偙偺偁偨傝偺抧宍揑梫場傕丄柧帯埲崀偺挿栰偲徏戙偺敪揥傪暘偗偨偺偐傕抦傟傑偣傫丅 丂懠偺忛壓挰偲摨條偵丄徏戙忛壓挰傕峕屗婜傪捠偠偰悢乆偺奊恾傪巆偟偰偄傑偡丅 丂偳偺奊恾偵傕丄杮娵偺偡偖杒惣懁偵椬愙偟偰愮嬋愳偑昤偐傟偰偄傑偡丅 丂傕偲傕偲徏戙忛偼愮嬋愳偵撿増娸偵寶愝偝傟偨偺偱偡丅偨偩丄峕屗婜偵偼峖悈偑昿敪偟偨偨傔曮楋擭娫(1760崰)偵丄俈侽侽倣杒偺尰嵼偺応強偵晅偗懼偊偨偲偄偄傑偡丅 丂愳拞搰傪偵傜傓嵲偲偟偰抸偐傟偨忛妔傪婎弨偲偟偰忛壓挰偑寶愝偝傟偨偨傔丄杮娵偑忛壓偺嵟傕掅抧偵埵抲偟丄忋媺晲壠壆晘偐傜壓媺晲壠壆晘偵側傞偵偟偨偑偭偰崅戜偵忋偑傞偙偲偵側傝傑偟偨丅 丂尦榓俉擭(1622)丄恀揷怣擵偑徏戙偵擖偭偨崰偵偼偡偱偵忛壓挰偑宍惉偝傟偰偄傑偟偨偑丄摉帪丄忛壓偵偼搚嫃乮憏峔乯偲杧偑弰傜偝傟偰偄偨偲偄偄傑偡丅峕屗婜傪捠偠偰丄挰偼搚嫃乮憏峔乯偲杧傪墇偊偰丄晲壠壆晘偼撿傊峀偑傝丄挰壆偼奨摴増偄偵惣懁偵怢傃偰偄偒傑偟偨丅

丂杒崙榚奨摴乮尰崙摴係侽俁崋慄乯偼惣懁偐傜忛壓偵擖傝丄埳惃挰偱捈妏偵愜傟嬋偑傝杒偵岦偐偆偙偲偵側傝傑偡丅 丂偙偺杒崙榚奨摴偵増偭偰丄徏戙偵偼挰敧挰偲傛偽傟傞挰壆偑偁傝傑偟偨丅搶惣曽岦偺攏嬺挰丄巻壆挰丄嵁壆挰傪忋嶰挰丄撿杒曽岦偺埳惃挰丄拞挰丄峳恄挰丄傪杮挰嶰挰丄偙傟偵暯峴偟偨抌栬壆挰丄嶆挰丄傪榚擇挰偲傛傫偱偄傑偟偨丅偙偺偆偪忋嶰挰偼搚嫃乮憤峔乯偺奜偵偁傞偺偱丄忛壓挰寶愝摉弶偼挰拞偵慻傒崬傑傟偰偄側偐偭偨偄傢傟偰偄傑偡丅 丂徏戙偺挰偵崀傝偨偭偨偲偒偺戞堦報徾偼丄乽扨側傞揷幧挰乿偱偟偨丅 丂挿栰揹揝徏戙墂偼偲傫偱傕側偔屆偔丄墂慜偼峀偄傕偺偺儘乕僞儕乕側偳偼尒摉偨傜偢丄傑偲傕偵怘帠偡傞揦傕偁傝傑偣傫丅嵟嬤偱偒偨偲巚傢傟傞僗乕僷乕儅乕働僢僩偑堦尙丄応堘偄側怴偟偝偱傂偲偒傢栚棫偭偰偄傑偟偨丅

丂挰拞傪曕偄偰傕丄偙偙偑係侽侽擭傕慜偵寶愝偝傟偨忛壓挰偱丄柧帯婜傑偱偼杒怣擹偱嵟傕塰偊偰偄偨挰偩偲偼偲偰傕憐憸偱偒傑偣傫丅 丂偟偐偟丄挰拞傪曕偄偰偄傞偲丄僴僢偲偡傞傛偆側楌巎揑堚暔偵弌偔傢偟傑偡丅 丂栴郪壠偺挿壆栧偼丄傑偝偵偙傟偵偁偨傝傑偡丅 丂徏戙斔壠榁偺壠嬝偵偁偨傞栴郪壠偺壆晘偼丄忛壓偱嵟傕弶婜偵寶愝偝傟偨杮娵搶懁偺揳挰偵偁傝丄幗嬺偱曗廋偝傟偄偔傜偐庤偑壛偊傜傟偰偄傞傛偆偱偡偑丄偦偺戝偒偝丄廳岤姶偼埑姫偱丄揷幧挰偺堦妏偵撍慠尰傟傞偲傃偭偔傝偡傞傕偺偑偁傝傑偡丅

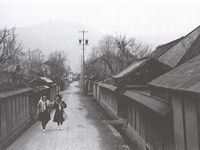

丂揳挰偼丄忋媺晲巑偺壆晘挰愓偵偁偨傝傑偡偑丄柧帯婜埲崀偺曄壔嵟傕寖偟偄応強偱丄偦偺愓抧偼柧帯偐傜徍榓弶婜偵偐偗偰丄惢巺岺応傗枤偺憅屔偺戝偒側搚憼偑寶偪暲傇岺応抧嬫偲側傝丄偦偺屻丄梴嶾惢巺嬈偺悐戅偐傜岺応偼傑偭偨偔巔傪徚偟偰丄崱偼徏戙憤崌昦堾丄擾嫤夛娰側偳偵曄偭偰偄傑偡丅 丂偙偙偐傜丄杒崙榚奨摴乮崙摴係侽俁崋慄乯傪墇偊偰丄撿懁偺抧嬫偼拞壓媺晲巑偺壆晘挰偲側傝丄晹暘揑偵搚暬偑曐懚丄暅尦偝傟偰偄傑偡丅徍榓係侽擭戙偺幨恀傪傒傞偲丄偙偺帪戙傑偱偼丄枹曑憰偵摴楬偺椉榚偵慺孈傝偺悈楬偑偼偟傝丄搚暬偑搑愗傟傞偙偲側偔懕偄偰偄偨偙偲偑尒偰庢傟傑偡丅偙偙俁侽擭傎偳偺娫偵丄摴楬偼曑憰偝傟丄搚暬偼側偔側傝丄偦偟偰傑偨暅尦偝傟偨傛偆偱偡丅 丂偙偺抧嬫偱嵟傕搚暬偑悢懡偔曐懚丄暅尦偝傟偰偄傞偺偼徾嶳増偄偺抾嶳捠傝偱偡丅 徾嶳偵増偭偰棳傟傞恄揷愳偵偟搚暬偑楢懕偟偰曐懚丄暅尦偝傟偰偄偰丄墲帪偺暤埻婥偑嵟傕姶偠傜傟傞応強偱偡丅

丂嵁壆挰偺搶抂偵梄曋嬊偑偁傝傑偡偑丄偙偙偱媽奨摴偼尞忬偵嬋偑偭偰偄傑偡偑丄偙偙偵搚嫃偲杧偑偁偭偨柤巆偱偡丅摴楬奼暆偑偁偭偨偣偄偐丄増摴寶暔偼傎偲傫偳寶偰懼傢傝丄偐偮偰偺挰壆偺柤巆偼傎偲傫偳尒傜傟傑偣傫丅 丂偦偺愭偺栘挰偼傕偲傕偲晲壠壆晘偱偟偨偑丄奨摴増偄偱偁傞偙偲偐傜彜揦偑寶偪暲傫偩傛偆偱丄徍榓俇侽擭偙傠傑偱偼丄俇倣傎偳偺摴楬偺椉懁偵傾乕働乕僪偑偐偐偭偨彜揦奨偩偭偨傛偆偱偡丅偄傑偱偼傾乕働乕僪偼側偔側傝丄摴楬偼奼暆偝傟偰丄堦斒揑側崙摴増摴偵側偭偰偄傑偡丅 丂埳惃挰偐傜拞挰偵偐偗偰偼丄偄偔傜偐愴慜偺傕偺傜偟偒媽彜壠偑巆偭偰偄傑偡偑丄偁偔傑偱傕晹暘揑偱丄墲帪偺挰壆偺暤埻婥偼傎偲傫偳姶偠傜傟傑偣傫丅

| |

丂

丂

|

暅尦偝傟偨徏戙忛 杮娵撿偺戝栧丂懢屰栧 愇奯偲栧偑暅尦偝傟偰偄傑偡偑丄暯忛偲偼偙傫側傕偺偐偲暘偐傞忛偱偡丅 |

|

|

抾嶳捠傝偺搚暬 恄揷愳偵柺偟偰搚暬偑楢懕偟偰偄傞條巕偼丄墲帪偺晲壠壆晘偺暤埻婥傪揱偊偰偔傟傑偡丅 |

|

|

挿壆栧丂嶰楢敪 忋丗媽敀堜壠丂挿壆栧 暿偺応強偐傜堏愝偝傟偨傛偆偱偡偑丄偦偺懚嵼姶偼奿暿偺傕偺偑偁傝傑偡丅 拞丗媽崱堜壠丂挿壆栧 徏戙斔偱孲曭峴側偳傪嬑傔偨拞媺斔巑崱堜壠偺挿壆栧偱偡丅 撪晹偵偼姖晿偺壆崻傪帩偮廧戭偑偁傝丄廳梫暥壔嵿偵巜掕偝傟偰偄傑偡丅 壓丗栴郪壠丂挿壆栧 巹偼丄傗偼傝栴郪壠偺挿壆栧偑堦斣婥偵擖偭偰傑偡丅 |

|

丂

丂

丂忣曬儕儞僋

丂

|

挿栰巗娤岝壽丂儂乕儉儁乕僕 僄僐乕儖丒僪丒傑偮偟傠俀侽侽係 徏戙偺悢乆偺暥壔嵿傪嫵幒偲偟偰巊偄丄 條乆側庯枴傗惗奤妛廗偺島嵗傗廤夛傪擭娫偵搉偭偰奐嵜偟丄 乹忛壓挰傑傞偛偲僇儖僠儍乕僗僋乕儖乺偵偟偰偟傑偍偆偲偄偆寁夋偱偡 徏戙戝杮塩偺曐懚傪偡偡傔傞夛 |

丂

丂

楌巎僐儔儉

尪偺徏戙戝杮塩堏揮寁夋

丂

|

丂懢暯梞愴憟枛婜丄徏戙偵偲傫偱傕側偄寁夋偑傕偪偁偑傝傑偟偨丅 丂擔杮孯偑杮搚寛愴嵟屻偺嫆揰偲偟偰丄戝杮塩乮擔杮孯憤巌椷晹乯傗惌晎婡娭側偳傪嬌旈偺偆偪偵徏戙偵堏揮偡傞偲偄偆傕偺偱丄幚嵺偵徏戙廃曈偺徾嶳乮昗崅係俈侽倣乯丄奆恄嶳乮昗崅俇俆侽倣乯丄晳掃嶳乮昗崅俆俇侽倣乯側偳偵偼丄堏揮愭偲偟偰廔愴傑偱偵嫄戝側抧壓崍偑孈傜傟傑偟偨丅 丂擔杮偺拞怱晹偵埵抲偟丄娾斦憌偐傜側傞徏戙廃曈偺嶳偵敀塇偺栴偑棫偭偨偺偱偡偑丄偦偺塭偱丄栺俈侽侽侽恖偲傕偄傢傟傞悢懡偔偺挬慛恖楯摥幰偑嫮惂楯摥偵廬帠偝偣傜傟丄廬棃偁偭偨懡偔偺壠壆偑棫偪戅偒傪梋媀側偔偝傟偨偲偄傢傟傑偡丅 丂惌晎婡娭傗曻憲捠怣婡娭偺堏揮梊掕抧偩偭偨徾嶳偱偼丄憤墑挿俆丏俉倠倣丄彴柺愊俀俁丆係侽侽噓傕偺抧壓崍偺孈嶍偑傎傏廔椆偟偰偄偨偲偄傢傟丄嫄戝側抧壓崍偼堦搙傕巊傢傟傞偙偲側偔廔愴傪寎偊傑偟偨丅 丂嶳拞偵偼嫄戝側抧壓崍偑偄傑偱傕巆偝傟偰丄徾嶳偺抧壓崍偺偆偪俆侽侽倣偩偗偑尰嵼岞奐偝傟偰偄傑偡丅 |

丂

丂

傑偪偁傞偒丂僨乕僞

|

傑偪偁傞偒擔丂丂丂丂俀侽侽係丏俉丏侾俀 嶲峫帒椏 嘆乽忛壓挰丒徏戙乿丂徏戙暥壔巤愝摍娗棟帠柋強 嘇乽懢梲僐儗僋僔儑儞丂忛壓挰屆抧恾嶶曕俁丂徏杮丒拞晹偺忛壓挰乿 嘊乽忛妔偲忛壓挰係丂杒棨丒峛怣墇乿 嘋乽娾攇僽僢僋儗僢僩NO.207丂徏戙戝杮塩乿榓揷搊 巊梡抧恾 嘆崙搚抧棟堾丂抧恾墈棗僒乕價僗 丂丂乽怣擹徏戙乿乽堫壸嶳乿乽挿栰乿乽怣擹拞忦乿乽屗塀乿乽庒捨乿 |