松 山 −天下の名城を頂く 伊予八藩最大の城下町−

|

県庁所在都市で四国一の工業都市 松山 |

|

町の特徴

松山の町を特徴づけているのは、なんといっても松山城です。 |

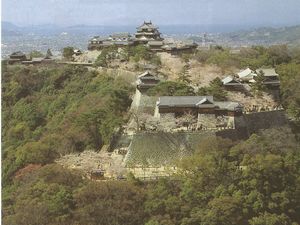

松山城郭から見下ろした松山市街地 |

|

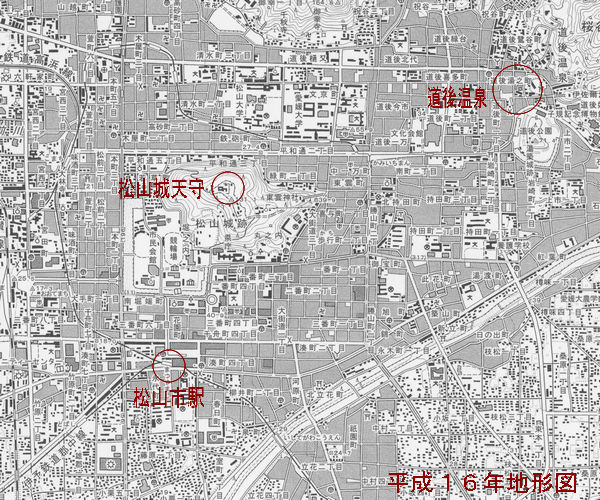

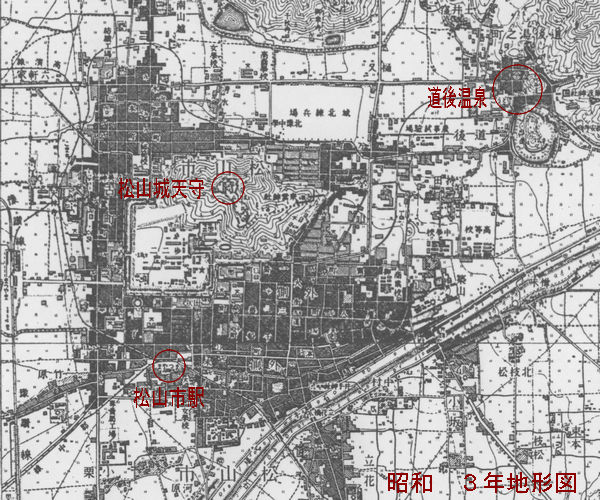

100年前の松山 現在の地形図と100年前(昭和3年)の地形図を見比べてみます。 昭和3年の地形図では、松山城天守のある勝山を中心にして、南側(松山市駅方向)に大きく町が広がり、北西側(古町方向)にもすこし市街地が見られます。 昭和初期の時点の市街地は旧城下町の範囲から大きく変わっていないようですが、現在では市街地が四方に大きく広がり、かつての城下町が市街地の中に埋もれてしまい、松山の北東方向にある道後温泉との間もすっかり市街化されています 伊予鉄城北線が古町(松山城北西部)の辺りで大きく蛇行してしているのは、旧市街地の境界をなぞるように敷設されたためであることがよくわかります。 愛媛大学が旧陸軍の練兵場跡地であり、市民会館や競輪場(現在は撤去済み)のあった堀の内(旧三の丸)には、戦前は第二十二歩兵連隊司令部が置かれていたこともみてとれます。 |

|

|

|

町の歴史

松山の歴史は、関ヶ原の戦功により二十万石の大名となった加藤嘉明が、松山平野(道後平野)の中央部にある標高132mの独立丘陵地である勝山に城郭を築き、その麓に城下町を開いたことから始まります。 |

|

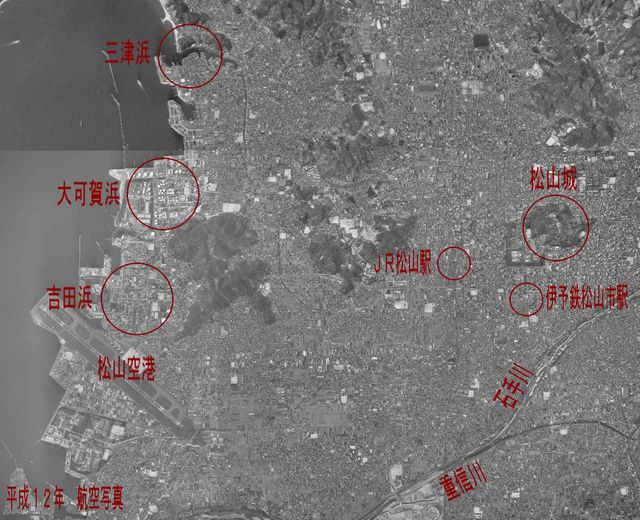

町の立地条件と構造 江戸期において、阿波国(現、徳島県)では蜂須賀氏が、讃岐国(現、香川県)では生駒氏が、土佐国(現、高知県)では山内氏が、それぞれ一国を支配化においていましたが、伊予国(現、愛媛県)には、松山藩以外にも今治、大洲、宇和島などの諸藩があり、幕末においては八藩が並存していました。 四国において、讃岐地方は瀬戸内に面して他地域から侵略を受けやすい立地特性をもち、香川県のように高松、丸亀、観音寺などの町が広い讃岐平野の瀬戸内沿岸に並んで立地しているのに比べて、伊予は、新居浜、今治、松山、宇和島などの町がそれぞれ独立して点在していたため、ひとつの大藩にまとまらなかったのだろうと思います。 松山平野には、奥道後から流れくる石手川と、横川原から流れくる重信川があります。 両川とも東三方ヶ森(標高1233m)を源流とした河川で、松山城の南5kmにある市坪の松山中央公園で合流し、松山市と伊予郡松前町との境界をなして松山空港の南で伊予灘に注いでいます。 旧城下町の南を南西方向に流れる石手川は、前述したように、松山城下町建設時において勝山の南麓を流れていた河道が付け替えられたもので、これにより城下町は河川氾濫から守られたといわれています。

松山の西方沿岸部に三津という港がありますが、もともと水軍の根拠地だったところで、江戸期には松山藩の外港として発展してきたところです。 この三津浜から南の松山空港のかけての臨海部には数々の工場が立地しています。 大可賀浜にはコスモ石油や三菱化学などの工場群、吉田浜には帝人の巨大コンビナート、松前町には東レの工場があり、伊予灘に突き出た松山空港に降りたった時にみえる帝人コンビナートの光景は、歴史観光都市の松山を訪れた旅行客の目には少し異様に映ります。

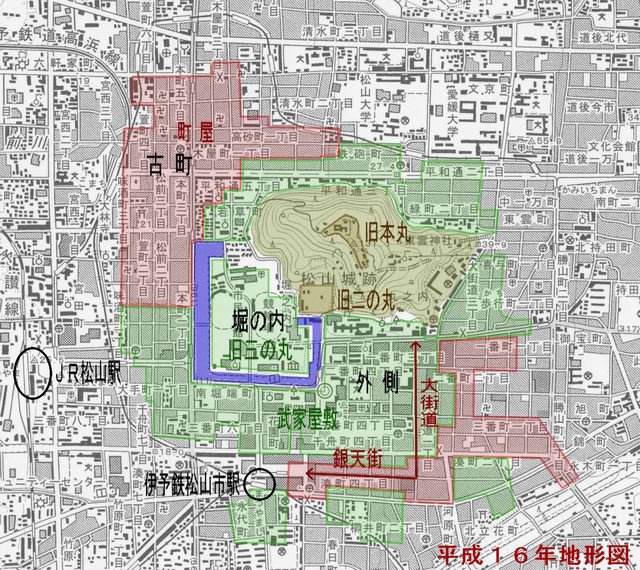

松山城下町は大きく分けて「外側」と「古町」の2つの地域に分かれていました。 外側は勝山の南で、現在の一番町から三番町にかけての市街地中心部にあたり、江戸期には上中級家臣団の武家屋敷が配されていました。 古町は、勝山の西の本町、松前町、萱町一帯のことで、この辺りには松前城下から移転させた商人の町が形成されました。 現在の地形図に、城下町時代の武家屋敷と町屋の範囲を重ねてみました。ただし、下図での外側地区南東部の銀天街と大街道の付近は、下級武家地と町屋が混在していた地区のようで、境界線はこの図ほどはっきりはしていなかったようです。

古町の札の辻を起点として、讃岐(香川県)、土佐(高知県)、大洲、三津、今治などに通じる主要街道が通っていましたが、現在では、商業機能は湊町(銀天街)や大街道が中心となり、萱町の商店街がかろうじてかつての町屋の雰囲気を伝えているに過ぎません。

一方、外側にある商店街は、城下町建設時に街道沿いに町屋が配置されたものではなく、江戸中期以降に外側地区の外延部に自然発生的に形成されたものです。 湊町(銀天街)から大街道までの約1kmのL字型の商店街には、大街道にある三越松山店と伊予鉄松山市駅にある高島屋(旧伊予鉄そごう)が両脇に位置し、いわば松山の商業施設のキーテナントとなっています。

松山城本丸のあった勝山は松山市内のどこからでもみえます。というより、松山市街地の中心にある玉座のようでもあり、まさしく松山の町は、この城のためにあるといってもいいかもしれません。 松山城は現存する12の天守閣をもつ城の一つというだけでなく、日本を代表する名城だといわれています。 姫路城や大阪城、熊本城などに比して天守は小さいのですが、緑の斜面上に弧を描くようにそびえる花崗岩の石垣はとても優美で、その上で要所を固める数々の櫓や門、そして黒下目板張りと白漆喰三層の連立式天守、全体的にとても均整のとれた城郭だと思います。

松山の戦災復興事業の特徴は、戦前の道路構成を踏襲して復興したこと、つまり江戸期からの町割りをほとんど変えることなく、基本的には道路拡幅のみを行ったことで、その結果、城下町時代の都市骨格がそのまま現代まで受け継がれることになりました。

とはいっても、江戸期の遺構は松山城のみであり、城下町の町割りは保ったものの、古い町並みはひとつとして残っていません。 それだけに、松山市は残された城郭を町の歴史遺産として大切に保存し、その周辺でのかつての歴史景観を復元しようと努力しています。 かつて三の丸にあった市民球場や競輪場は、中心部から南4kmにある市坪町の松山中央公園に移転し、同じく三の丸にあった四国がんセンターは南東の梅本町に移転して、現在、その跡地は広大な更地となって、江戸期の三の丸が復元されることになっているようです。

| |

|

松山城本丸

松山で見るべきものの筆頭は何といっても城下町松山唯一の歴史的遺構「松山城」です。 市街地から見上げても全貌が分かり難いので、パンフレットの写真を拝借しました。昨年末に平成の大修理が完了して、優美な姿を私たちに見せてくれます。 |

|

歴史コラム

道後温泉

|

松山の地は、伊予十四郡のうちの温泉郡の一地域にすぎなかったことは既に述べました。 ここでいう「温泉」とは松山の東約2kmにある道後温泉のことです。道後温泉は、古事記や日本書紀にすでにその名がみられ、聖徳太子などの来浴が伝えられる、およそ三千年の歴史をもつ日本最古の温泉です。 京からみて、国府よりも遠い地域は「道後」と呼ばれたためこの名がついたといわれ、伊予国(いよのくに)という名前も湯国(ゆのくに)が転じたものという説もあります。 道後温泉に滞在したとの記録が残るのは、厩戸皇子(聖徳太子)以降、景行天皇、仲哀天皇、神功皇后、舒明天皇、斉明天皇、中大兄皇子(天智天皇)、大海人王子(天武天皇)などの皇族に加え山部赤人、一遍上人、小林一茶などもこの地で歌を詠んでいます。 現在道後温泉のシンボルとなっている三層楼の上格式の道後温泉本館は明治27年に完成したもので、夏目漱石が松山中学の教師としてこの地に赴任したのはこの直後のことでです。 道後温泉の宿泊客は年間100万人を超えるとされていますが、近年は停滞気味であり、観光都市松山は松山城周辺の整備に力を注いでいます。 |

まちあるき データ

|

まちあるき日 2006.12 参考資料 ①「歴史発見の旅 四国の城と城下町」井上宗和 使用地図 ①1/25,000地形図「松山北部」「松山南部」平成16年修正 ②1/20,000地形図「松山」昭和3年測図

|