松 阪 −伊勢商人の故郷 槇垣の城下町−

|

江戸期に多くの豪商を輩出した伊勢商人の故郷 |

|

町の特徴

松阪は江戸期を通して紀州徳川家の飛び領のでしたが、在住武士が少なかったためか、むしろ商人の町という印象があります。 |

|

|

100年前の松阪 平成9年と大正9年の地形図を交互に表示してみらべてみます。 大正9年の地形図には、城郭跡の東南に宿場町のように町が連なっているようにみえ、維新後50年たった時点でも、江戸期の城下町の形態をよく残していたようです。 現在では市街地は四方に拡大していて、鉄道と城郭跡の位置が何とか分かる程度で、旧城下町の範囲を地形図から探すことはとても困難です。 |

|

|

|

町の歴史

松坂は中世より伊勢国司の北畠氏の治世にあり、元亀元年(1570)、その家臣である潮田長助(うしおだちょうすけ)が、現在城郭跡のある松坂の四五百森(よいほのもり)に始めて砦を築いたのが始まりだといわれています。 |

|

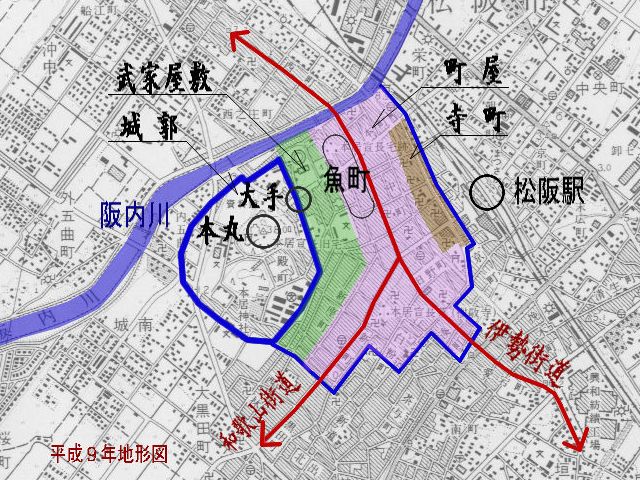

町の立地条件と構造 大正9年の地形図を見ると、松阪の町の周囲は平坦で、城郭跡だけが独立した丘になっていることがわかります。 蒲生氏郷の築造した松阪城は、北東方向を阪内川に守られ、平地の広がる南東方向に城下町を展開していました。

現在の近鉄松阪駅が旧城下町の東のはずれに位置し、現在の市街地中心部と旧城下町の範囲が重なっていることが分かります。 大正期には旧城下町の範囲を超えて、街道沿いと駅前に市街地が拡大していていたようです。 城下町は、阪内川を外堀の一部として利用し、町の外周を濠で囲んだ総構えをとっていたことが正保城絵図に残されていますが、現在町中にその痕跡は見当たりません。また、道路は遠見遮断の折れをもった長方形街区で町割りされていました。

城下町は、城郭の東に武家屋敷地区、その外縁に町屋地区があって伊勢街道(参宮街道)と和歌山街道が貫通し、東の外延部に寺町が配されていました。

松阪城下町の特徴としては武家屋敷地区の小ささに比べて町屋地区がとても大きいことです。 享保年間(1720〜30年代)の記録によると、武家屋敷が81戸で町屋が約2300戸であり、面積でみても、武家屋敷地区は15%、町屋地区は約85%となっていて、圧倒的に松阪は商人の町だったことを示しています。 旧町屋地区は、明治時代の2度にわたる大火によりその大部分を消失しました。また、いまでは松阪駅前の中心市街地になっているため、旧街道の拡幅や町屋の建替えが進み、往時の面影はほとんど残っていません。阪内川に近い街道沿いや魚町に、いくつかの古い町屋が残されているだけです。

城郭や武家屋敷地区は他の城下町と同様に、市役所、市民病院、市民運動場、学校などの公共施設が数多く立地して、殿町がこの一帯の町名となっています。 松阪の武家屋敷の特徴なんといっても美しい槇の垣根です。 いかめしい土塀や木塀が道路沿いに続くのではなく、柔らかい表情の槇垣がその代わりを果たしていました。 かつて、槇は水を呼ぶといい、防火の役目をしたので生垣によく使われていたそうです。 城郭の南東には江戸期から続く御城番屋敷が残り、その子孫の方々が今も住まれているそうです。ここは松阪の観光名所になっていますが、ここだけではなく、その東にある通りも槇垣が連続していて、とても美しい町並みを作り出しています。

| |

|

これはいつ建てられたのでしょうか 本町と中町の境界にある建物群 城下町時代からある水路の上に建てられた、いわば不法占拠だとおもうのですが、それにしては、軒線が揃いデザインも統一されています。写真で見ると結構きれいだったりします。(現物はかなり汚い・・・) |

|

|

さすが 城下町 松阪 新町にある旧和歌山街道沿いの建物。 歯科開業医の母屋のようです。気持ちは分かりますが、この建物、かなり効率が悪そう。 |

|

情報リンク

|

松阪市ホームページ 桜木記念業院のHP 松阪の歴史に詳しい |

まちあるき データ

|

まちあるき日 2005.6 参考資料 ①「日本の城下町7 近畿(一)」ぎょうせい ②「歴史の町なみ」西川幸治 使用地図 ①1/25,000地形図「松阪」「松阪港」平成9年修正測図 ②1/20,000地形図「松阪」大正9年測図

|