長 野 -The City of NAGANO はいまでも善光寺門前町-

|

長野は善光寺の門前町である |

|

町の特徴

平成3年のバーミンガムで行われたIOC総会にて、第18回冬季オリンピックの開催地が長野市に決定し、会場に「The City of NAGANO」とアナウンスされた時、長野は国際的知名度のある都市になりました。 |

|

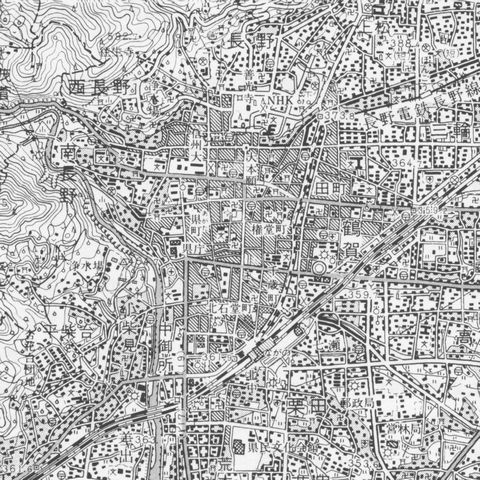

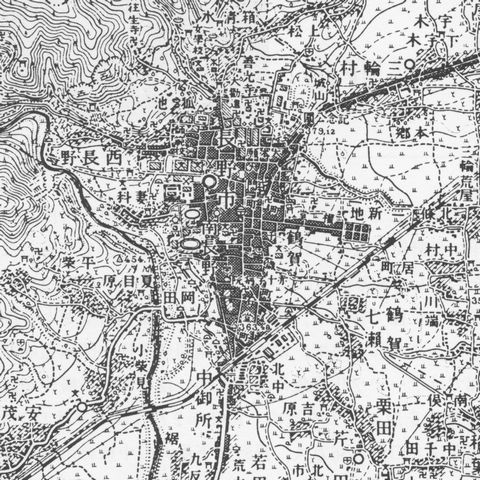

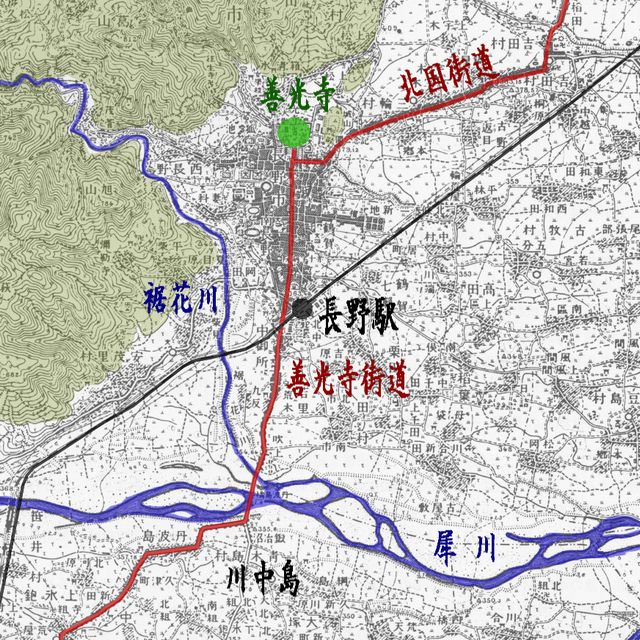

100年前の長野 現在の地形図と100年前(大正元年)の地形図を見比べてみます。現在の地形図ではわかりませんが、100年前の地形図をみると長野の町の骨格がよくわかります。 長野は、善光寺と長野駅を結ぶ南北の道路を軸にして町ができています。 この南北の道路が善光寺参道(兼 北国街道)で、宿場町、市場町の機能ももっていました。 善光寺の南口から北東に市街地が延びているのは、北国街道沿いに商家が並んだもので、市街地の真ん中から東方向に市街地が突き出し、「新地」と書かれている場所は鶴賀遊郭です。 |

|

|

|

町の歴史 江戸期までの長野

慶長6年(1601)、徳川家康により長野村250石を含む千石の領地が善光寺に寄進されました。 明治期以降の長野

現在、長野市は人口36万人で長野県下最大の都市になっていますが、江戸末期、信濃国第一の都市は人口1.2万人の城下町松本で、長野は同じ善光寺平の南にある城下町松代とほぼ同じ人口約1万人の町にすぎませんでした。 |

|

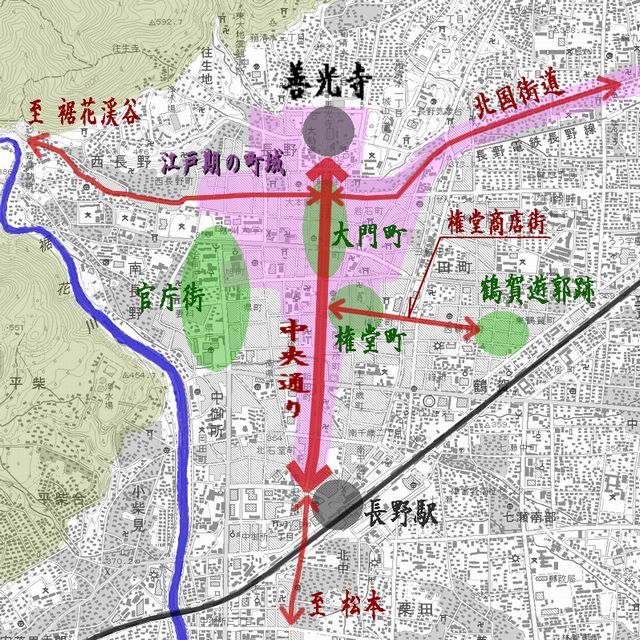

町の立地条件と構造 長野の町は、善光寺平(長野盆地)北西山麓沿いにあり、裾花川がつくるゆるやかな扇状地の扇頂部に位置します。裾花川が山麓部に近い扇型の側面を南流して犀川注ぐのは、江戸期に松代藩により付替えられたと伝えられています。 善光寺は扇頂部の段丘上にあるため、長野駅と善光寺では標高差が30mもあり、中央通り(旧善光寺街道)を駅から善光寺まで歩くと、ずっと上り坂になっています。特に、大門のあたりは段丘崖にあたるので、かなり勾配がきつく、善光寺が段丘上にあることが実感できます。 いまでは高層ビルが建ち並ぶため見ることはできませんが、明治期までは善光寺仁王門から善光寺平が見渡せたのではないかと思われます。 大正初期の地形図をみると、長野市街地は善光寺と長野駅を結ぶ中央通りを軸に、南北に長い逆三角形をしています。市街地の重心は善光寺門前の大門町のあたりです。 ここから東方向には北国街道沿道の市街地が延び、西方向には裾花(すそばな)峡谷の谷口集落が延びています。門前町、宿場町、市場町、谷口集落としての機能が大門町に集積していました。 そして、中央通り半ばから東方向に突出した市街地は、江戸時代からの遊廓・水茶屋で繁盛した権堂(ごんどう)の花街です。 これらが江戸期からつづく町並みで、長野の町を形成する骨格です。

明治21年に開設された信越本線長野駅は、善光寺からほぼ一直線に南下する旧街道に隣接して設置されました。善光寺の門前町長野の玄関口は、善光寺参道沿いにあるべきで、ここ以外に考えられないベストの場所に駅は設置されたと思います。 オリンピック開催に合わせて改築された駅は、幅広いペデストリアンデッキで駅の南北を連絡する、洗練された先進的デザインのものですが、その前の駅舎は昭和11年に建設された仏閣型の建物で、いかにも門前町の玄関口にふさわしいものでした。 善光寺門前町から国際観光都市への進化を宣言する、長野市民の決意の現われのようにも見えます。 長野のまちあるきは、やはり長野駅から善光寺まで中央通りを歩くことから始めます。なんといっても長野は善光寺門前町なのですから。

長野駅西口のロータリーから正面の広い道路を進み、100mほどで末広町の交差点にでます。この道路が旧北国街道の参道で、善光寺へは両側に高層ビルが建ち並ぶ並木道を右に進みます。 大正期に今の道路に拡幅されたそうですが、善光寺からつづく広い道路はここで終わっていて、末広町交差点から南は狭い道路になります。これが明治期までの旧街道の道幅だったようです。

新田町交差点(昭和通り-国道19号線-との交差点)を過ぎたあたりから、大門町交差点に近づくにしたがって、土蔵造りの旧商家や石造の建物が目立つようになり、門前町らしさが漂ってきます。 中央通りは大正13年に拡幅されていますから、通りに面するほとんどの建物はその後に再建されたものといえます。

この大門町交差点から、善光寺仁王門方向には道路はさらに上っていますが、南と東方向には段丘下に向かって道路は下っています。また、西方向には裾花渓谷とその南にある旭山が望め、善光寺の地理的条件がよく判ります。

ここから先は元善町で、大勧進、大本願、宿坊、仲見世など善光寺の境内に入っていき、山門(私が訪れたときには改修中)をくぐると目の前に善光寺本堂があり、長野駅から2kmにわたり一直線に北上してきた参道はここでゴールを迎えます。

大門町を中心にして善光寺からつづく参道の都市軸で構成された長野の町に、明治以降新たな軸が加わります。 中央通り西側の妻科(つましな)に県庁や議事堂・刑務所など官公庁が設置されて、県庁から長野駅まで県庁通りが1878~1888年に整備されました。現在ではもう一本西側の県庁前の通りに数多くの官公庁施設が並んでいます。 明治初期に県庁が置かれて以来、中央通りの西側に官公庁が配置されたのは、東側の権堂にはすでに江戸期から花町があったことと、西側のほうが地形的に高い場所であったことが理由だと思われます。 一方、中央通り東側には、1890年に東之門町から南千歳町にかけて新たに道路が整備され、問屋や市場などが集積して千歳通りを形成しました。 中央通りの中ほどから東の方向に、立派なアーケードのかかる権堂町の商店街があります。権堂町は江戸期より花街として栄えていましたが、明治期の地図をみるとその先の鶴賀町まで市街地は延びていることが分かります。その先端には鶴賀遊郭がありました。 明治9年、公衆衛生の観点から、長野県では遊郭を長野、松本、上田の三町に限定して、市街地から隔離して設置することとされました。 長野では権堂から東に500mほど離れた鶴賀村に、40軒ほどの遊郭が周囲を板塀に囲まれて設置され、明治期を通じて400人ほどの芸娼妓を有する県内最大の遊郭でした。 廃娼運動、戦争、法改正などで盛衰を繰り返しつつも、鶴賀遊郭は昭和32年の売春防止法施行まで続いたようです。 今では町中を歩いても遊郭の名残はほとんど見あたらず、周辺に比べて道路が広く整形になっていることだけが目に付きます。 それより、そこに続くまでの権堂の商店街は、今でも飲み屋などがひしめく一大歓楽街となっています。遊郭が無くなった今、無意味に一直線に伸びた歓楽街には、賑やかさというより猥雑さだけが残され、どこか寂しい感じがします。

| |

|

善光寺 本堂 なにわともあれ 善光寺に参りましょう。 山門から真っ直ぐ中に入り、お参りをすました後は外周をぐるりと一周します。 どうですか、変っているでしょう? |

|

| 宿坊の通り |

|

|

門前商家ちょっ蔵おいらい館 善光寺参道(中央通り)から東側に100mほどの東町通りにあった油問屋三河屋を、道路拡幅工事により現在の場所に曳移転したもの。 |

|

|

本陣藤屋旅館 安永5年(1776年)以降、善光寺宿の本陣であり、大正12年の中央通り拡幅に伴い、大正13年に建築されたRC3階建ての旅館。 |

|

情報リンク

|

長野市ホームページ 長野観光案内には善光寺などについての説明があります。 ながのドットコム 協同組合長野アークスのサイトですが、サイトマップに長野市のあゆみが掲載されています。 長野県立歴史館のホームページ 善光寺のホームページ |

歴史コラム

不思議なお寺 善光寺の謎

|

江戸時代末期に発行された寺社の番付というものがあるそうです。 いまでいう名所観光案内のようなもののようですが、それによると、大関には伊勢神宮と高野山金剛峰寺が格付けされ、善光寺が、日光東照宮とならんで、関脇にランクされています。 ところが、大関、関脇にランクされた他の3つの寺社に対して、善光寺は、創建時期などの由来や本尊、宗派など、分からないことだらけの謎だらけの寺院だといわれています。 創建の謎 ・・・・・ 戦国期の騒乱により古来の記録が焼失したため、寺の創建などを伝える記録は何も残されていません。 前述したように、奈良時代には瓦葺の建物があったこと、鎌倉時代には参詣人の集まる霊地になっていたこと、など断片的なことだけが分かっています。 善光寺の由緒などを今に伝えるのは、数多く残されている縁起です。 これらの縁起はすべて江戸期以降に編集されたもので、内容は説話的な色彩の濃く、学術的な信憑性には疑問符がつくらしいのですが、一応、縁起によると寺の起源はこうなっています。 善光寺の本尊「善光寺如来」は、天竺(インド)で生まれ、日本に仏教が伝来したときに、百済の斎明王が奉献した日本最初の仏像であること。 当時、仏教導入の是非を巡る蘇我氏と物部氏の政争に巻き込まれ、難波津で受難に会われていた如来を救い、長野の地に運んだのが伊那国の本田善光という人物であること。 善光は妻の弥生御前とともに、自分の家に如来を安置し、それが善光寺の始まりとなったこと。 つまり、善光寺如来は日本仏教の草創にかかわる仏像で、本田善光なる者が開祖だから善光寺なのだというのです。 御本尊と本堂の謎 ・・・・・ 本尊は「善光寺如来」とよばれますが、一般的な阿弥陀如来像とは少し違うらしく、また秘仏ともいわれています。 しかし、秘仏どころか、そもそも本尊を見た人はいないらしく、7年に一度行われる御開帳(本尊公開)は御前立本尊、つまり本尊の模造仏だそうです。模造の御前立をみて、如来に似ているが少し違う、と専門家はいっているのです。 善光寺本堂は、寺院本堂には珍しく、縦長妻入りの平面形をしていて、本尊壇ははるか彼方に霞んで見えるほど遠くにあります。 屋根の架け方は、棟がT字型の「撞木造(しゅもくづくり)」で、4列の柱は中央部に大きな間隔をとり、両側に廊下のように柱が並んでいます。 これではまるで、西欧のキリスト教聖堂のようです。 宗派の謎 ・・・・・ 全国的に有名な寺院は、ある宗派の本山であったり、ある偉人の菩提寺であったりしますが、善光寺には宗派というものがありません。 あえて言えば、善光寺を実質的に管理している2つの寺院、つまり、善光寺仁王前西側にある尼寺「大本願」が浄土宗、山門前西側にある「大勧進」が天台宗なので、この二つが宗派なのだといえます。 善光寺の住職は、大勧進の住職「善光寺貫主」と大本願の住職「善光寺上人」の2人が勤めています。 善光寺には、「衆徒」(天台宗21坊、天台宗では「院」とよぶ)、「中衆」(浄土宗15坊)、「妻戸」(時宗、後に天台宗に改宗、10坊)、とよばれる3つの衆僧団があり、それぞれを大勧進と大本願の2大寺院が統率していたといいます。長い歴史の中で、善光寺の運営を巡る両者の対立があったようです。 また、中世以降の善光寺信仰の広まりから、鎌倉時代以降、善光寺如来の模造仏を本尊とした「善光寺」や「新善光寺」などが全国各地に建てられました。 その数は数百ともいわれていますが、その宗派は、浄土宗、天台宗だけでなく、真言宗、禅宗、時宗、浄土真宗など多岐にわたっていて、特定の宗派が創建した寺院ではないことは確かなようです。 善光寺人気の謎 ・・・・・ 信濃の山間部にある一如来が、どうしてこれほど広汎な信仰を得たのかが最大の謎です。 前述したように、善光寺如来は仏教伝来までさかのぼる由緒ある仏像であり、宗派どころか門地、貴賎、老若男女を問わず、すべての庶民を受け入れる如来であることがその理由だといわれます。 しかし、理由はそれだけではありません。 善光寺には、毎年1月に御印紋を頂戴する行事があります。 本田善光の子善佐が地獄に落ちたとき、閻魔大王の「御印文」(ごいんもん)を頂戴して、如来の功徳で蘇生したとの縁起から、善光寺で御印文の徳を頂戴した人は、閻魔大王の捌きを経ずに極楽浄土にいけるといわれ、これが庶民信仰を集める理由のひとつとなっています。 死者の魂は、御印紋をもらうために善光寺に集まるのです。 そして、善光寺では戒壇巡りの暗闇の中で死者に会えるといわれます。 御本尊の安置されている本堂瑠璃壇(るりだん)の真下にあたる真っ暗な戒壇を巡るなかで、死んだ肉親や知人に会えるといわれ、また、そこに架かる鍵に触れると、ご本尊と結縁ができて極楽へ行けると伝えられています。 肉親などの突然の死を受け入れられない人は、善光寺を訪れて亡者に会いたいと願うのです。 これらのことが重なり合って、全国の善光寺信仰を作り上げたのではないかと思います。 「牛に引かれて善光寺」という言葉は、 信心のない者でさえ、牛に導かれて知らず知らずのうちに善光寺参りをしてしまうことです。 死ぬまでに一度はお参りすべき寺だと、善光寺に対する庶民の厚い信仰心を象徴する言葉なのです。 |

まちあるき データ

|

まちあるき日 2004.8.12 参考資料 ①「都市の成立と発展」石澤 孝 ②「図説 北信濃の歴史 下」小林計一郎 ③「街道物語12 善光寺道」 ④「日本の古地図16 奈良・善光寺」 ⑤「善光寺まいり」五来 重 使用地図 ①1/50,000地形図「長野」平成10年修正 ②1/50,000地形図「長野」大正1年測図 ③国土地理院 地図閲覧サービス「長野」 |