長 崎 -迷宮の丘に広がる坂の町 ドラマチックな歴史の町-

|

長崎ほど ドラマチックな「まちあるき」 ができる町はない |

|

町の特徴

長崎は、ひとことでは言い表せない、とても多くの顔をもつ都市だといえます。 |

|

|

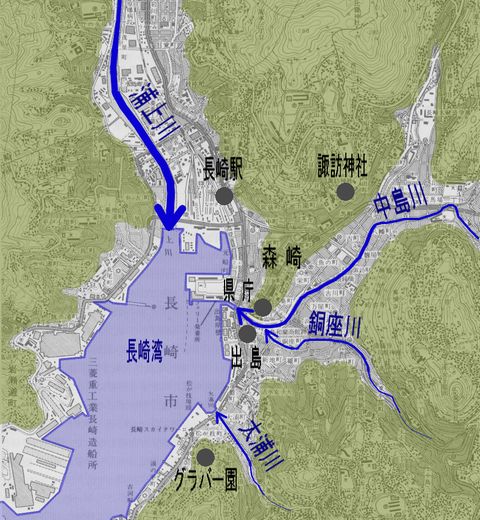

100年前の長崎 現在の地形図と100年前(明治34年)の地形図を見比べてみます。 現在の長崎駅は浦上川の河口付近に造られた埋立地にあることがわかります。 明治34年当時、現長崎駅から南側の平地は市街地でびっしりと埋め尽くされ、扇型で馴染みのある長崎出島の輪郭が地形図にくっきりを現れています。 一方、北側の浦上川河畔は田畑と小さな集落が見られるだけで、初期の長崎市街地が湾の東側のみに発展していたことが分かります。 鉄道は明治31年に長崎まで開通しますが、この地形図ではまだ埋立地のままで、日露戦争に伴う軍需輸送増強をめざし現在の場所まで延伸されるのは明治38年のことです。 平成9年の地形図をみると、浦上川に沿った北側の平野部が市街地となり、山の中腹まで市街化が進んでいることが分かります。 中央部で湾に尽きでたフェリーターミナルが新たに埋め立てられ、湾の西側にあった三菱重工業長崎造船所が大きく拡大していることもわかります。 |

|

|

町の歴史

|

|

町の立地条件と構造 長崎は、北から長崎湾に流れ出る浦上川の河口付近に成立した町です。 諏訪神社付近から南に大きく伸びる森崎の岬と、東から長崎湾に流入する中島川、銅座川、大浦川が土砂を堆積した平野部に、長崎の市街地は形成されました。 森崎の岬は、現在でいえば、市役所前通りを尾根筋にして南に伸び、長崎県庁(前が長崎奉行所で、その前がイエズス会本部)がその南端にあたります。さらにその先の海上に出島は造られました。 開国以降の外国人居留地は大浦川の周辺に造られましたが、その象徴であるグラバー園は、長崎市街地と長崎湾を一望できる場所にあり、海運商人にとってまさに「一等地」だったといえます。

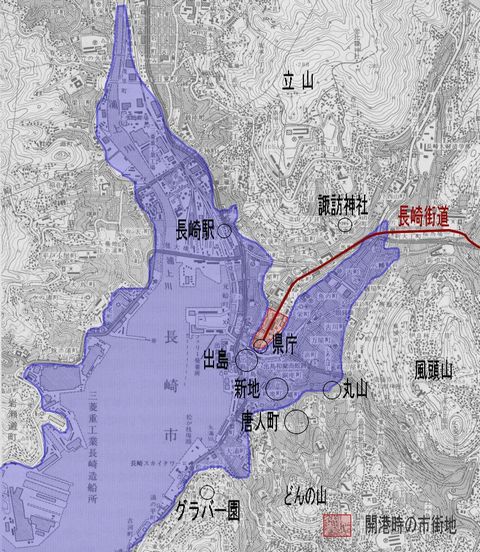

16世紀中期の長崎開港以降、市街地がどのように拡大していったかを見てみます。現在の地形図に、次の時代における長崎湾と市街地の範囲を着色してみます。 ①開港時の市街地 → ②江戸期の市街地 → ③明治期の市街地 → ④現在の市街地

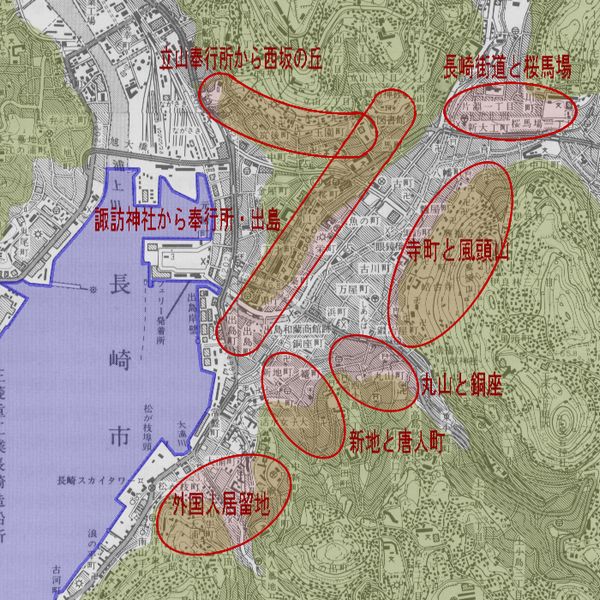

① 開港時の市街地 大村氏による長崎開港時(16世紀中期)には、森崎の岬の先端部(現県庁付近)に、島原町、大村町、外浦町、平戸町、文知町、横瀬浦町の六町が造られました。いまではこの町名は残っていませんが、現在の江戸町、万才町などがこれにあたります。 ② 江戸期の市街地 江戸期、長崎市街地は森崎岬の南東側にできた中島川堆積平野に大きく広がります。 鎖国体制が完成する寛永年間には、すでに初期六町を含む25の内町と50の外町が形成され、市街地は銅座川まで拡大します。この市街地の範囲は、元禄期(1700年頃)をイメージしており、長崎出島、新地(中華街)の埋立地と唐人町がすでに形成され、丸山遊郭が銅座川の南側に成立しています。 江戸期、これらの地区が市街地のはずれに新たに造られたことがわかります。 ③ 明治期の市街地 明治以降、長崎の町外れにあった出島、新地、唐人町、丸山遊郭などの地区を取り込むように埋め立てが進むとともに、南の大浦地区の外国人居留地方向に市街地は大きく広がります。 長崎湾の東岸に飛び地のように市街地ができているのは、長崎造船所など現在の三菱系の工場が立地しているためです。 ④ 現在の市街地 明治以降、長崎市街地は四方に広がりました。 市街地は、浦上地区を除いて、明治期にはすでに平地全域に広がっており、新たに町は山の斜面を登りだします。 北の立山(諏訪神社の上)、東の風頭山(現寺町など)、南の鍋冠山(現グラバー園の上)やどんの山(現日の出町など)などの斜面に住宅が建ち並び、それにつれて学校なども標高の高い場所につくられました。 ここからは、長崎をいくつかの地区に分けて紹介します。 長崎開港以来、歴史的な役割を担ってきた地区のうち、ワクワク・ドキドキの「まちあるき」ができる場所を選んでみました。 定番の観光スポットであるグラバー園、眼鏡橋、平和記念公園などはありませんが、長崎の町に残された450年にわたる歴史の痕跡をたどるためには、是非とも「まちあるき」をしてほしい場所ばかりです。

■ 立山から西坂の丘 平成17年11月にオープンした歴史文化博物館の地には、かつて西の立山奉行所がありました。 博物館の壮大な石垣と白漆喰の城壁は圧倒的な大きさで、館中には、奉行所の一部が再現され、展示コーナーでは、大航海時代から近世までの長崎の歴史をCGなどを駆使して分かりやすく解説しています。 かなり面白いが、かなり金が懸かっています。 キリスト教追放令の以前、この地にはサンタ・マリア教会という聖堂が建っていて、白亜の美しい教会は入港する南蛮船の目印となったといいます。 歴史文化博物館の西、玉園町通り沿いには7つの寺院が並んでいます。 その中の、福済寺と聖福寺は、寺町にある興福寺、崇福寺とおなじく黄檗宗(おうばくしゅう)寺院です。黄檗宗とは、中国臨済宗の一分派で、明の時代、黄檗山万福寺の隠元禅師が広めたものです。 江戸初期の長崎は、6人に1人が中国人といわれるほど中国からの来航者が多かったのですが、唐寺は、彼らが出身地別に建立したとも、キリスト教禁下において仏教徒であることを示すために建立したともいわれています。 特に、聖福寺は、映画「解夏」のロケに使われた風情のある寺として有名です。

西坂の丘の手前には日蓮宗の本蓮寺があります。ここには、かつて長崎の三大教会のひとつサン・ジョアン・バプチスタ教会がありましたが、幕府の禁教政策により教会は破壊され、その跡にこの寺は建てられました。 本蓮寺の墓地から見上げる急斜面には、多くの住宅がびっしりと張り付くように建っていて、崩れ落ちてこないかと不安感を覚えます。 本蓮寺から西坂の丘への急階段を上ると、二十六聖人殉教地の西坂公園にでます。 ここも長崎観光のメッカですが、その横にある聖フィリッポ教会に興味が惹かれます。 日本二十六聖人記念館と同時に建設された教会ですが、設計者の今井兼次はアントニオ・ガウディをいち早く日本に紹介したことで知られており、この教会は彼のガウディへの思いを伝える代表作でもあるようです。 なにやら、サグラダ・ファミリアに似ている・・・

■ 長崎街道と桜馬場 元亀2年(1571)の長崎開港と共に、森崎の岬(現在の県庁付近)を中心に新しい街づくりが始まりますが、それまでは、城の古址の麓にある、桜馬場あたりが長崎村でした。 ここは、福岡、佐賀方面から長崎に至る、長崎主要六街道のなかでも最も古い長崎街道が通り、長崎の表玄関ともいえる場所です。 長崎街道に接し一段高い所にある桜馬場中学校は、戦国期には長崎勘左衛門純景の居館があった場所で、江戸期には長崎村の庄屋を務めた森田家がありました。 桜馬場中学校のさらに山手側にある春徳寺は、長崎で最初の教会トードス・オス・サントス教会が建てられた場所です。 永禄十年(1567)、長崎に始めてキリスト教を伝えたルイス・デ・アルメイダが建てた教会で、慶長十九年、幕府の命により取り壊された後、臨済宗の春徳寺が岩原郷(現県立美術館あたり)から移転してきました。 桜馬場中学の北西にはかつてシーボルト宅があったため、このあたりの長崎街道はシーボルト通りとよばれています。 通り沿いにある長崎玉屋は、1階が大きな市場(新大工市場)という珍しいデパート。それ以前は、なんと舞鶴座という回り舞台を持つ有名な歌舞伎小屋があったといいます。 通りを挟んで天満市場と新天満市場という、近くにある桜馬場天満宮にちなんだ名前の市場もあり、いまでも活気ある呼び声が聞こえています。

■ 諏訪神社から奉行所・出島 旧長崎街道を西に進み、西山川にかかる大手橋を渡ると諏訪神社があります。 ここは、長崎開港以降の中心地である森崎の付け根にあたり、長崎の総氏神が鎮座するに相応しい場所といえます。 寛永11年(1634)、長崎奉行は諏訪神事に関する触れを出し、9月の7日と9日という大祭の日取りを取り決めました。これが御宮日(おくんち・9日) の始まりであり、以来、約370年連綿と神事は続いてきました。 一方、社殿は幾度となく不慮の火災で焼失し、現在の社殿は昭和59年に造営されたものです。 ここの見所は、山門からみえる長崎市内の景観です。いくつもの鳥居をくぐり、踊馬場を通り、長坂と呼ばれる石段を登り、山門を抜けて振り返ると、細い谷筋の平地に建ち並ぶビル群と斜面地に張り付く住宅群・・・こんな長崎ならではの風景が見れます。

諏訪神社前から旧長崎街道を県庁み向い進みます。 街道に沿って、長崎歴史文化博物館にはサンタ・マリア教会、桜小学校にはサン・ドミンゴ教会、長崎市役所別館にはサン・フランチェスコ教会がそれぞれ建っていたといわれています。 かつて長崎が、日本のキリスト教信仰の中心だったことを示めしています。 旧長崎街道(市役所前通り)の終点にある長崎県庁は、かつてイエズス会の本部があった場所で、キリスト教禁止令後は長崎奉行所がおかれました。 森崎の岬の先端にあり、世界への航路が始まるこの場所は、開港以来ずっと国際都市長崎の中心地でありつづけています。 旧長崎街道(現市役所前通り)はここで左右に分かれ、大波止と中央橋の方に急坂を下ることになります。 市役所前通りと反対側の江戸町通り側には、江戸期のものといわれる高さ5m程度の石垣があり、ここが森崎の先端であったことが今も地形に残されています。 市役所前交差点から南の市役所前通りは、地形的にかつての森崎の尾根筋にあたり、公会堂前通り(中島川側)と駅前通り(長崎湾側)の両方にそれぞれ5~10mの高低差があり、いまでも石垣や急坂として段差が残されています。

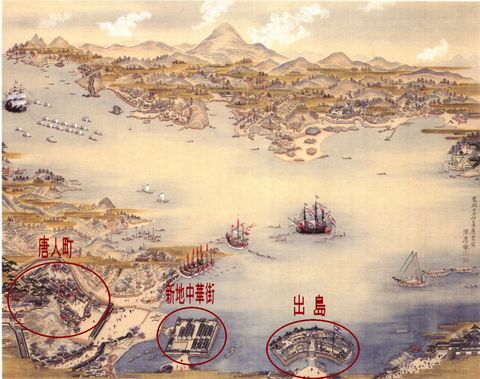

江戸期、長崎県庁の南側は長崎湾で、この先に埋立地「長崎出島」がありました。 数々の絵画にみられる扇形をした出島は、江戸期には鎖国日本で唯一開いていたの世界への窓口であり、数多くの文化、情報が世界から日本に入り、日本から世界にもたらされました。 しかし、扇形で馴染み深い出島の原型は、今は見ることができません。 明治18年からの中島川変流工事で出島の北側約18mが削り取られ、明治37年の港湾改良工事で出島の周囲は完全に埋め立てられ、扇形の形は完全に姿を消してしまいました。 現在、中島川に白壁を映して旧出島の土蔵や庭園が復元され、新しい観光名所として人気を集めています。

■ 新地(中華街)と唐人町(館内町) 江戸期の長崎を描いた絵図や絵画をみると、出島と並んでもう一つ埋立て人口島が見られます。これが現在の新地の中華街で、当時は新地蔵とよばれました。

元禄期の大火により、長崎外町の土蔵に保管していた唐船20隻分の貨物が焼失、元禄十五年、唐人の荷物を火災から守るために人口島が埋立てられ、中国貿易品を保管する蔵が建てられたのです。 横浜、神戸と並ぶ長崎の新地中華街は、明治維新後に唐人屋敷や新地蔵が廃止されたため、在留中国人が港に近い蔵所跡に移住したことで形成されました。 現在は約40店舗が軒を並べ、多くの観光客でにぎわう観光名所となっています。 オランダ商人が出島に移された後も、唐人(中国人)は西洋人とは違い、市中に散住を許されていましたが、密輸防止や禁教政策、そして風紀の乱れを理由に、元禄元年(1688)、隔離された唐人屋敷町に市中の中国人が集められました。 唐人屋敷町は現在の館内町にあたりますが、江戸期の位置としては、埋立地ではなく、長崎外町の南端にあたる銅座川を渡り、丸山遊郭のさらに南側の町外れの斜面地に造られました。 広さは出島の2倍以上で、内部には長屋が20軒以上建ち並び、2~3000人の中国人を収容できる規模でした。周囲を練塀で囲み、外側に水堀や空堀を、さらに外側に一定の空地を確保し、入り口には番所が設けられ、無用の出入りを検査していたといいます。 いまでも館内町には、外周を囲っていた堀や土神堂、天后堂、観音堂などの唐様式のお堂が残され、私たちに唐人町の残像を存分に伝えてくれます。

■ 丸山と銅座 丸山は、江戸の吉原、京の島原とともに遊里として広く知られ、出島と通して海外にまで紹介されました。 前述したように、長崎外町の南端にあたる銅座川を渡ったところに設けられ、それまで町中に点在していた遊郭を、江戸前期に集約させたもので、最盛期の元禄期には遊女が約1400人もいたといわれています。 丸山随一の妓楼引田屋の庭園内にあった亭が、いまも残る史跡料亭「花月」で、その前には花町大門・丸山二重門の跡が残っています。 「(花街へ)行こうか 戻ろうか 思案橋」 と詠まれた思案橋は、銅座川に架かる花街丸山への門前橋でした。明治期に輸出用の銅棹が作られたため、銅座町といわれている一帯は、現在では長崎随一の繁華街となり、思案橋は、いまでもサラリーマン達が 「行こうか・・・戻ろうか・・・」 と思案する場所となっています。

思案橋の架かっていた銅座川は、今では電停正覚寺下駅から地下暗渠となり、その上の国道を路面電車が走り、思案橋は姿を消しました。 思案橋跡から下流、銅座川の上には飲み屋横丁と銅座市場が連なり、短い区間で川は開渠となりますが、新地中華街の近くではまた暗渠となり上部は駐車場となっているため、銅座川の存在感はかなり薄いものとなっています。

■ 寺町と風頭山 思案橋から北に歩き、浜町の商店街を抜けて東に向かうと、風頭(かざがしら)山の西麓に寺院が並ぶ寺町にでます。 どの寺院も広大な敷地をもち、ひとつの寺町に10以上の寺をもつのは全国的にも珍しいのではないでしょうか。 黄檗宗(おうばくしゅう)寺院の崇福寺と興福寺を筆頭に、真言宗、日蓮宗、曹洞宗、浄土宗、浄土真宗、などの寺院ならび、いずれも江戸初期に創建された歴史をもちます。

これらの寺の裏手に坂本竜馬の創設した亀山社中の跡があります。 海援隊の前身であり、日本最初の海運商社を目指した亀山社中が、なぜか標高150mの風頭山の中腹にあります。 大きなことを成し遂げるには、その地を大きく見渡せる場所を拠点とする必要があったのかもしれません。 いまでは、亀山社中跡まで至る登り道は竜馬通りと称され、そこから見上げる山頂近くまで張り付く住宅群は圧巻で、見下ろせる市中は壮観です。

■ 外国人居留地 - 東山手と南山手 - 江戸安政期の開国に伴い、最初に開設された外国人居留地が東山手地区です。 領事館、教会、ミッションスクールなどが建ちならぶ東山手の丘には、開国以来のエキゾチック長崎の歴史が凝縮されています。 大浦川の南側にある南山手地区には、グラバー園、大浦天主堂など、いまさら説明するまでもない長崎の観光名所が数多くあります。 この地区の印象を決めているのは、オランダ坂に代表される「坂道」、東山手の洋風住宅群などいくつか残る「洋風建築」、そして石積洋壁や石畳などに使われている「諫早石」の3つだと思います。 諫早石は、長崎県諫早市で産出される砂岩で、長崎の石畳の多くは諫早砂岩が使われています。 長崎の石畳は、最も古くは慶長六年(1601)、キリシタン墓地に敷かれたとの記録があり、唐寺の興福寺や崇福寺でも17世紀には境内に石畳を敷いたといわれています。

大浦川沿いの石橋電停からグラバー園第2ゲートまでの南山手の斜面を登っていきます。 人がなんとかすれ違えるだけの巾しかない道と階段が迷路のように走り、斜面を覆い尽くすように張り付く 家、家、家。 そして、眼前には同じ高さで向こうの丘が見える。そこに見えるのも、丘の頂までびっしり張り付いた 家、家、家。 坂の町 長崎 ならではのこの光景を、長崎の版画家 田川憲は「人間の丘」と題する作品に描いています。 長崎のまちあるきで私が最も気に入っているのは、天主堂でもグラバー園でもなく、また出島でも新地中華街でもなく、この「人間の丘」であり、その中での一番の丘は東・南山手の斜面住宅地なのです。

| ||

まちなみ ブックマーク

町を歩いていて気に入った建物や風景をブックマークとして登録しました

|

稲佐山からの夜景 とりあえず上ってみましょう。 稲佐山は長崎では一番有名な山ですが、テレビ等なので鉄塔が建ち並び、山のシンボル性もあまりありません。 しかし、そこから見る長崎の町は絶景です。  |

|

長崎の崖 ビルの裏にはビルと同じ高さの崖がありました。 崖を切り取って建築されたのでしょうが、このようにビルが建ち並ぶと、後の崖が隠れてしまい、奥のビルが妙に高く見えてしまいます。 |

|

|

大浦天主堂 大浦天主堂は、教会建築として日本で唯一の国宝で、現存する日本最古の木造ゴシック様式の教会です。 1596年、ペドロ・バウチスタ神父など26人の信徒が処刑された西坂の丘に向けて建てられ、「日本26聖殉教者聖堂」が正式名称といいまする。 元治2年(1865)に創建された当時の天主堂は、3つの尖頭をもつゴシック様式でしたが、海鼠壁を用いるなど日本的要素も取り入れられた、今とは違った建物だったようです。 明治6年に禁教令が撤廃されると礼拝に訪れる日本人が急増したため大改修され、現在の形になりました。 |

|

|

市電のデザイン しかし、なんとも大胆なデザインで・・・ |

|

|

山手地区の諫早石 道路の腰壁にも石畳にも、そして擁壁にも、諫早石が使われています。 諫早石は長崎県諫早市付近で採掘される硬質砂岩で、色彩はベージュ系とグレー系が混在し、建物の外部および内装の床壁、浴室床壁などに使われます。 |

|

情報リンク

|

長崎市ホームページ 日本で初めてのまち歩き博覧会 「長崎さるく博」 甦る出島 長崎 坂づくし へんぼの目 長崎の町を紹介する個人のHP |

歴史コラム

信徒発見

|

南山手地区にある大浦天主堂は、日本最古のゴシック建築の教会で、ステンドグラスや薔薇窓の美しさで数多くの観光客を集めていますが、キリスト教の歴史の中では、約250年以上の時を越え、世界史上類のない「信徒発見」の舞台となったことで有名です。 安政の開港により長崎にフランス人が上陸すると、彼らの礼拝堂として、元治2年(1865)、南山手の丘に西坂で殉教した26聖人に捧げる大浦天主堂が建てられました。大浦天主堂はフランス人のために造られた外国人専用の教会だったので、当時は「フランス寺」ともいわれていました。 そして、完成から1ヶ月後の3月17日、物めずらしさにやってくる周辺の人々に混じって、浦上からやって来た15人の農民たちが、聖堂内で祈るプチジャン神父に近づきこう囁きました。 「ワタシノムネ アナタトオナジ (私達もあなたと同じ信仰を持っています)」 驚いた神父に 彼らはこう尋ねます。 「サンタ・マリアの御像はどこ?」 彼らは、大浦の地に教会が建てられマリア像があることを人伝に聞きつけやってきた、浦上の潜伏キリシタンでした。プチジャン神父は大喜びで、すぐにフランスから持参していた聖母の前まで導き、一緒に祈りを捧げたといいます。 これをきっかけに、長崎地方に潜伏したキリシタン達の約250年にわたる信仰の秘密が明らかにされ、彼らは神父の指導下に入り、日本カトリック教会が復活したのです。 この出来事は「信徒発見」と呼ばれ、やがて当時のローマ教皇ピウス9世のもとにもたらされました。教皇は感激して「東洋の奇蹟」と呼んだといいます。 |

まちあるき データ

|

まちあるき日 2006.4 参考資料 ①「長崎さるく マップブック」長崎さるく博'06推進委員会 ②「長崎県 歴史散歩」ぎょうせい 使用地図 ①1/25,000地形図「長崎西北部」「長崎東北部」「長崎西南部」「長崎東南部」平成8・9年修正 ②1/20,000地形図「長崎」「深堀」明治34年測図

|