二本松 -複雑な地形に応答した町割りの城下町-

|

信長家臣の家筋である丹羽氏の城下町 二本松 |

|

町の特徴

福島県下では会津藩に次ぐ十万石の大藩でしたが、堂々とした会津若松城下町に比べて、二本松は、およそ城下町らしくない町だといえます。 |

左:城郭内から見た観音丘陵 その向こうが町屋(城郭外) 右:丘陵の谷間にあるお寺 |

|

100年前の☆ 明治大正期の地図が手に入らなかったため今回はお休みです。 |

|

町の歴史

南北朝期に畠山国氏が奥州管領として下向した際、田地ヶ岡(現二本松塩沢・霞ヶ城の北西2km)に城を築いて二本松城と称したのが、二本松の初見といわれます。 |

|

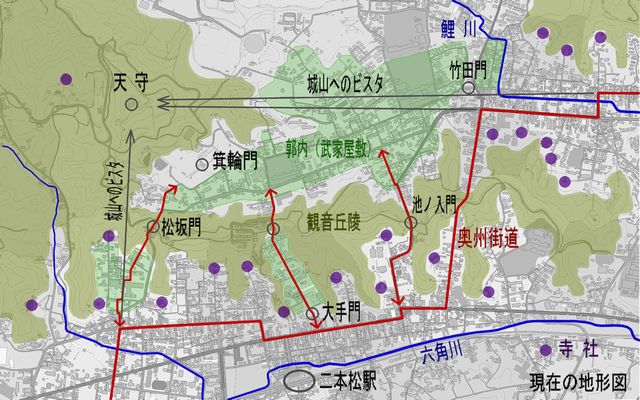

町の立地条件と構造 二本松城下町は、福島県の中通り地域を北に流れる大河 阿武隈川の中流域に位置し、山城の霞ヶ城の辺りから東方向に延びる観音丘陵を中心として、東に向けて流れ阿武隈川に注ぐ、北の鯉川と南の六角川に挟まれた範囲に広がっています。 JR東北本線は城下町の南端を通り、東北自動車道は西側を、国道4号線は南側を通っていて、二本松はまさに東北地方の幹線地域に位置することが分かります。

高さ30~50mの観音丘陵が外堀の役割を果たし、丘陵の尾根筋を渡る3ヶ所の切り通しの門と東の奥州街道から鯉川を渡って入る竹田門の4箇所が城内への出入口となっています。 城下町としてはとても珍しい構造をしていると思います。 南から東方向に抜ける奥州街道は、当初、丘陵の北側の郭内を通っていましたが、城下町建設時に、今の丘陵南麓に付け替えられたといいます。

二本松の町には、城下町当時の石垣や堀、町屋が軒を並べる町並みはほとんど残っていませんが、この町の町歩きには結構面白いところがあります。 かつての城郭と惣門、街道と寺社、町屋と武家屋敷などが、観音丘陵の複雑な山地形と応答するかのように、それぞれの施設が配置されています。

① 奥州街道から山城へのビスタ 奥州街道を通り、二本松城下町を訪れる旅人は、霞が城本丸のある城山を見ながら城下町に入ることになります。 奥州街道は、二本松城下町近くでは、明らかに城山をアイストップとして街道配置されたといえます。

② 城郭内への4つの城門 二本松城郭に入るには、観音丘陵の切り通しを抜ける三本の通りと、お堀端からの竹田門の4ヶ所の城門がありました。 奥州街道から城郭内への脇道には、桜谷の松阪門、久保町の大手門と久保町門、亀谷には池ノ入門がそれぞれ設けられていました。 特に、大手門を通り抜けて切り通しまでの上り坂の両側には、武家屋敷が並び郭内への防衛拠点を形成していました。

③ 谷筋の奥にある寺社 観音丘陵の麓には、ヒダのように小さな谷筋がいくつもあり、その谷筋の奥に一つづつ寺院や神社が置かれています。 城郭防衛上の配慮から、城下町外延部におかれることが多く、山間部の城下町の場合には、谷筋の奥に置かれることもありますが、二本松のように徹底されている町はとても珍しく、城下町建設時に何らかの明確な意図があったのだと思いますが、それが何かは全くわかりません。

城山の入り口には箕輪門があります。 昭和57年に復元されたものですが、どっしりと風格があり旧二本松城の象徴のような存在となっています。 平成7年には、城山の本丸跡に天守台などの石垣も復元されて、城跡一帯は霞が城公園として綺麗に整備がされています。

城郭内の武家や敷地には往時の雰囲気も痕跡も全く残っていません。あるところは完全に水田に戻ってしまっているほどで、石垣や土塀などは全く残されておらず、ましてや長屋門などはどこにも残されていません。 しかし、旧奥州街道沿いには再生整備された土蔵がいくつか残されています。 道路の拡幅工事により、町屋の主屋部分が撤去されたため、奥にあった土蔵が見えるようになったもので、これが道路沿いに以外な歴史的景観を創りだしています。

| |

|

二本松城本丸の天守台跡 山城といっても標高が低いため、さほどドラマチックな風景ではありませんが、360度のパノラマ景観が楽しめます。 |

|

|

旧奥州街道沿いの蔵 この蔵は石造り。錆び色の軽石のような素材で外壁を覆っていますが、お隣の城下町の三春にも数多く見られるものです。屋根と窓扉はベンガラ色で、この地方独特の蔵なのかもしれません。 |

|

まちあるき データ

|

まちあるき日 2006.8 参考資料 ①「太陽コレクション 城下町古地図散歩8」 ②「図説 福島県の歴史」河出書房社 使用地図 ①1/25,000地形図 国土地理院 地図閲覧サービス

|