尾 道 -坂と寺院と海運 「箱庭」のような商業都市-

|

千光寺山から見下ろす尾道の町は箱庭のよう小さい |

|

町の特徴

多くの文人が住んだ町 多くの映画の舞台となった町 |

京都の寺にも匹敵する大きな伽藍の浄土寺 その山門は鉄道を挟んで市街地を見下ろす |

千光寺からの尾道の町 尾道水道としまなみ街道がみえる 坂の路地が縦横に走る |

|

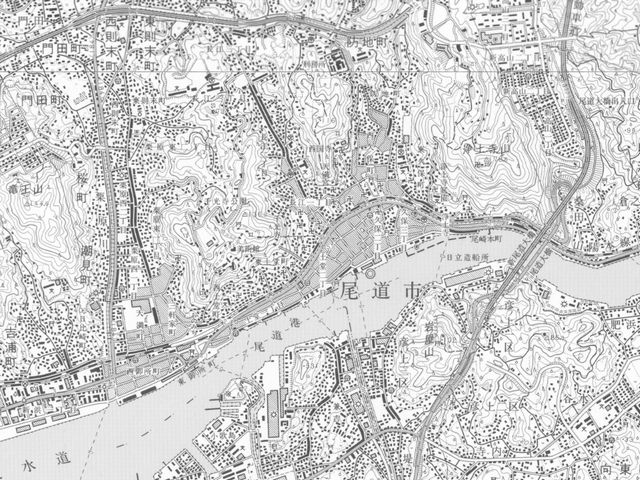

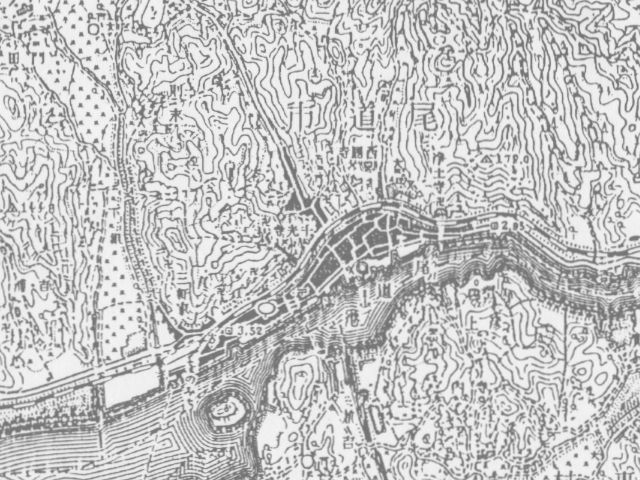

100年前の尾道周辺 現在の地形図(1/25,000)と100年前(明治30年頃)の地形図(1/50,000)を、同一縮尺に編集し交互に表示させます。100年前の地形図をみると、 線路に囲まれた海側が旧市街地で、それ以外では、北に通じる長江街道沿いが少し市街化されているのが見えます。尾道駅は町の西端に設置され、そこから内陸部の栗原川沿いには水田が広がっています。尾道水道をはさみ向島側には、いくつかの大きな塩田が見えます。 |

|

|

|

町の歴史

尾道の港は、せまい水道をはさんで対岸に向島があるため、潮の流れはいくぶん速いものの、天然の良港だといえます。それにくわえ、背後を山々に、前方を水道に挟まれ、左右は尾根筋が海際まではりだした、防御のしやすい要害の地でもあるのです。 尾道発展の歴史は、次の5つの時期に区分することができます。 平安期 ・・・ 後白河法皇による倉敷地公認 建武期 ・・・ 足利尊氏の天下取りに協力 室町期 ・・・ 対明貿易と石見銀山の積み出し港 江戸期 ・・・ 北前船による豪商達の栄華 明治期 ・・・ 鉄道敷設と山麓部の市街地化

平安期 後白河法皇による倉敷地公認

尾道が、商都として発展する契機とされる、初めての歴史的事実が平安末期にあります。 建武期 足利尊氏の天下取りに協力

建武三年(1336)、京都を追われた足利尊氏は一旦西国へ下向しますが、浄土寺で戦勝挽回を祈願して、空教和尚に徳良郷の地頭職を寄進することで、尾道の梶取らを味方につけることに成功します。 室町期 対明貿易と石見銀山の積み出し

室町時代、山名氏は備後国の守護職を160年にわたって務め、尾道もその管轄下にありました。 江戸期 北前船による豪商達の栄華

川村瑞賢が東回り航路を開拓したのは寛文11年(1671)で、次いで西回り航路が開拓されました。今の山形県酒田から日本海沿いを西に回り、関門海峡から大坂、伊勢志摩、伊豆を通り江戸に入るルートで、各寄港地に役人が置かれ、要所に毎夜烽火を上げて船の目印としました。北前船は、西回り航路に乗って大阪と蝦夷地の間を走りました。 明治期 鉄道敷設と山麓部の市街地化

明治21年、神戸から下関までの鉄道建設が始まります。 |

|

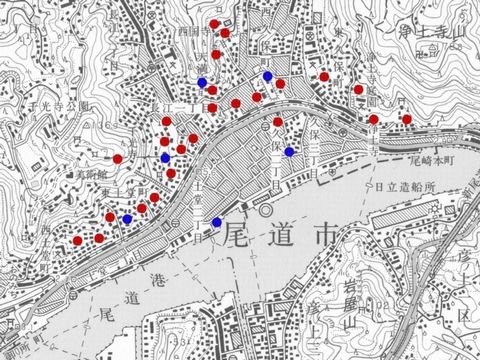

町の立地条件と構造 明治31年、鉄道(山陽本線)が開通した7年後の地形図です。 千光寺山、西国寺山、浄土寺山の「尾道三山」と長江街道のアイストップとなっている向島の岩屋山をプロットしています。 こんな狭い平野部に、なぜ瀬戸内の商都が築かれたのか不思議に思います。 前述した地理的な要因と大田荘の積出港になったことが大きく影響しているのだと思います。

町の軸線は、3つの山をアイストップにして構成されています。

西国から京に上る西国街道は、尾道の東はずれで北に大きく進路を変えます。福山へは山道を行くことになりますが、これは尾道から東の海沿いが断崖になっているからと思われます。 西国街道が大きく北方向に曲がる場所が防地口で、ここからは、浄土寺山がアイストップになっています。 また、大田荘や石見銀山、出雲からの長江街道(石州街道、出雲街道)は、まっすぐ岩屋山を見ながら町に入ることになります。長江街道だけでなく、西国寺の参道も、八幡神社(山の手側)から八坂神社(海の手側)への見通しも、岩屋山をアイストップとしています。岩屋山は尾道市街からよく見え、岩肌が見える特長のある形をしています。 もうひとつのアイストップは千光寺山です。町の西側では、南北方向の道はすべて千光寺山に向いていて、商店街を歩くと、路地の先には常に千光寺が見えます。

かつて尾道には、81もの寺社が山麓部に伽藍を配していたといわれ、現在でも25の寺院と6つの社が山麓部を中心に残っています。 それらをプロットしたのが下図です。赤丸が寺院、青丸が神社をあらわしていますが、見事なまでに鉄道の線路に沿って配されているのがわかります。これは、山麓部の同じ標高の場所に寺院が建築され、その鼻先をかすめとるよう鉄道が敷設されたことを表しています。

鉄道敷設によって町は分断され、古くからの商人達の海辺の町と明治以降に都市化が進んだ迷宮のような山の手の町に明快に色分けされました。今、観光エリアとして人々の人気を得ている山の手のエリアは、明治期に鉄道敷設を契機としたスプロール(無秩序な都市化)地帯といって差し支えありません。 緑豊かな寺院の境内に移転民家が立ち並び、あわせて豪商達が別荘建設を行い、時代が進むとともに尾道が往時の活力をなくしていく過程で、スポンサーを失った寺院は自らの境内を切り売りせざるをなくなったのでしょう。

| |

|

千光寺山からみる「箱庭」の町 尾道 尾道を歩くときには、とりあえずロープウェーで千光寺山にのぼり、箱庭のような町を一望しましょう。 |

|

|

迷宮探訪 山頂から町を一望した後は、迷宮のような山麓部の坂の路地をさまよい歩きましょう。 みえているのは天寧寺の三重塔です。 けっして急がず、あわてず、 ゆっくりと歩きます。 |

|

|

一番好きな寺 西国寺 数多ある寺院の中で一番気に入ったのが西国寺です。特に、金堂から見た三重塔は絶品です。 やはり、塔は見上げたときが一番美しい。 |

|

|

尾道城??? JR尾道駅から見上げたとき目立つのがこの尾道城? 城下町でない尾道に天守閣があるはずもなく、これは町の有力者が昭和39年に建てた「世界城博物館」だという。現在は廃墟になっていました。 それにしても、目立ちすぎる・・・ それに、危ない・・・ |

|

|

豪商のお屋敷 防地口付近にある西国街道に面した灰屋橋本吉兵衛の屋敷。 街道沿いの長屋門には店子が入っているようですが、これだけ広大な屋敷を維持しているのは非常に珍しいことです。 上の写真は街道沿いの長屋門。下は屋敷の裏側の塀。 |

|

情報リンク

|

尾道市ホームページ 観光マップや寺社の説明などが、一応ひととおり押さえてあえいます。 EngineRoomMurakami 「尾道探訪」のコーナーには尾道の文化、歴史などがきれいな写真をつかって紹介しています。 尾道デジカメ紀行 尾道の写真集のようなホームページです。写真以外で特筆すべきは、かなり詳しい歴史年表が掲載されていることです。 |

まちあるき データ

|

まちあるき日 2004.07.03 参考資料 ①「松江城物語」島田 成矩 ②「松江堀めぐり」中国新聞松江総局 ③「絵図で見る城下町 松江」歴史地理学島根大会実行委員会 ④「松江市史」 使用地図 ①1/25,000地形図「尾道」平成12年修正 ②1/50,000地形図「尾道」明治31年測図 |