佐 賀 -有明海の「水網」に浮かぶ低平な城下町-

|

維新の雄藩 鍋島藩三十五万七千石の城下町だった |

|

町の特徴

佐賀の町を歩いたときの印象は、とにかく水路が多いことです。 |

左:旧佐賀城の内堀 右:市内の水路 |

|

100年前の佐賀 明治大正期の地形図が手に入りませんでしたので、今回はお休みです。 |

|

町の歴史

鍋島藩三十五万七千石の城下町だった佐賀は、鍋島氏が戦国大名である竜造寺氏の村中城を拡張、改修する形で佐賀城を築造し、同時に城下町の町割を行うことに始まります。 |

|

町の立地条件と構造 佐賀の市街地は佐賀平野のほぼ中央に位置し、高台、丘陵や坂道、港湾、河川といった地形的アクセントに乏しいのが特徴で、これがこの町の風景イメージに大きな影響を与えています。 その中で、佐賀の地形特性を挙げるとすれば、北方にみえる低い背振山から平坦な佐賀平野そして有明干拓地へと広がる「低平な地形」とクリークや堀と呼ばれる「水路網」になります。 佐賀平野の地盤は、筑後川や六角川などの河川からの堆積層と有明海の海退等による有機物の多い軟弱な有明粘土層(厚さ10~30m)で構成されています。 一方で、佐賀平野には地形的に水源に乏しく、河川は干潮作用が中流域まで達するので水源としては利用できないため、農業用、工業用などの水源として地下水が取水されてきました。 このため、地下水位の低下が粘土層に圧密減少を引き起こし、佐賀平野全域にわたり地盤沈下が生じています。 昭和35年、六角川の右岸の白石地区の脊振山麓線に沿って、幅330m長さ5kmにわたる亀裂を伴った凹溝状の沈下が確認されて以降、佐賀平野の各地において地盤沈下が問題視されてきました。 農業用水の水源確保、水道事業の促進、揚水の規制などの施策が実施されたおかげで、佐賀周辺での地盤沈下は沈静化しているようですが、白石地区では、現在でも水道用水と農業用水を地下水に依存せざるを得ないため、年間2~3cm程度の地盤沈下が止まっていません。 また、調査の始まった昭和32年以降の累積最大沈下量は、1.2mに達しているといわれています。 佐賀平野を車で走ると、ま平らで一直線に伸びる道路に、水路を渡る橋だけが盛り上がっているように見えます。橋脚部の基礎補強により沈下対策が施されているため、周辺が沈下しているのですが、橋だけが沈下しないため盛り上がっているように見えるのです

クリークとも堀とも呼ばれる、佐賀平野全域を網羅している水路の多くは、普段は流れのほとんどない貯水堀で、灌漑と治水などの機能を併せ持っています。 明治期の地形図を見ると、佐賀平野を毛細血管のように水路が走っているのがよくわかります。 これらの水路の中でも特に大きいものを「江湖」といいます。干潟の中でも特に低い場所にできる澪(みお)が、干拓により湖のように残ったもので、現在でも佐賀江、本庄江、八田江などがあります。 干満の差が6mにも達する有明海にできた佐賀平野の水路では、潮の満ち引きによって船は上流へ下流へと無動力で航行できました。大正期までは、佐賀市内への船便はこの江湖を利用して石炭、米、石等を運んでいたようで、佐賀城下の南西にある本庄江の厘外津、南東にある佐賀江の今宿は、かつては有明海と船運で連絡し佐賀城下町の外港の役割を担っていました。 このような低平な佐賀平野の中心に位置する佐賀の町もまた、毛細血管のように水路が走る「水網」の町だといえます。

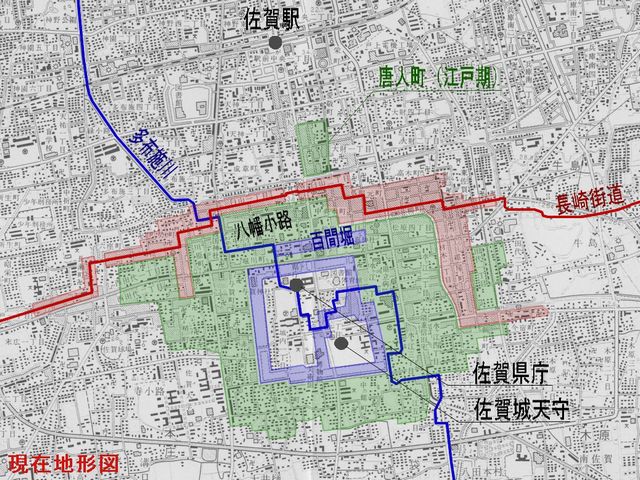

佐賀城下町は、古来からの条里制土地割りの残る平野部の南端に位置し、西の方向に十数度ふった方位を基本としています。 しかし、明治期の地形図をみると、東堀(現在では埋め立てられてない)や現存する西堀の方位はこれと微妙にずれていて、城郭と城下町が統一した基準線により計画されたものではないようです。 江戸期において、北からの攻撃に対する防御のため、南北方向の幹線道路は造られませんでした。また、東西方向の幹線道路である長崎街道は、いわゆる「遠見遮断」のため幾度も屈曲しています。 これらに代表される前近代的な城下町の街路構成を解消することが、佐賀における近代都市化の大きな目標となりました。

佐賀城郭内を蛇行しながら流れる川が多布施川で、城下町建設時に造られた人工河川です。 嘉瀬川上流に設けられた石井樋から分岐し、城下町の上水道や下流域の農業用水として利用され、川沿いには川縁に下りる「棚路」が数多く設けられたようで、城郭内にはいまでもその名残がみられます。 佐賀平野のすべての河川が有明海を目指し南方向に流れているのに、多布施川は蛇行しながら部分的に北に流れていて、この川が人工河川であることが分かります。

江戸期には、城郭内と北堀の端に藩重臣の屋敷が配され、その周囲には松原小路、中の小路、八幡小路などの「小路」と呼ばれる町通りに中下級の武家屋敷が配されていました。 佐賀の町は維新直後の佐賀の乱により焼失したため、江戸期の町並みはほとんど残っていませんが、城郭の北西部にあたる中の小路、八幡の小路には、いまでも往時の大きな敷地割を保った住宅が残っており、武家屋敷門もいくつか残されています。

城下町の北側を東西方向に屈曲して通る道が長崎街道で、これに沿う形で町屋地区が形成されています。 長崎街道の通る町屋地区のうち白山2丁目と呉服本町は現在アーケード街になっています。佐賀駅から県庁などのある旧城郭までの唐人町通りが、大きく拡幅されて新たな都市軸となっている今、それと直交するアーケード街には少し違和感がありますが、他の城下町都市に残された寂れ果てたアーケード街に比べると十分に活気があります。 町屋地区における各街区の背割り(敷地の裏)には必ず水路があります。 町屋の表側には道路、裏側は水路に面するように配置されていて、水網の城下町の名残を見ることができますが、いずれも数メートルの幅があり、水路というよりも掘割りといったほうが正解かもしれません。 町を歩くと何度も橋を渡ることになるのですが、どの水路も流れは緩く(というより流れが感じられない)水位は高いのですが、決してドブ川ではなく、むしろ清流といえるほど水は澄んでいます。

旧佐賀城郭内には、佐賀県庁をはじめ、県立図書館、県立の博物館や美術館、県立佐賀西高校などが立地して、他の城下町と同じような県庁所在都市の風景が見られます。 かつての佐賀城本丸の跡地には、佐賀の乱を生き抜いた建造物として鯱の門が残されていますが、最近、本丸の石垣も復元され、本丸内には藩主御殿が「佐賀城本丸歴史館」として復元建築されています。 佐賀城郭は、東西、南北とも約700mにわたる広さをもっていますが、地形的に低平で立体感に乏しいため、視覚的にはより広く感じられます。 また、残されている北西南の内堀はどこも50メートル前後の幅があり、堀端が石垣や崖地になっているわけでなく、水位が高く、直ぐ手の触れられる高さに水面があるためより、より広がりが感じられます。

佐賀の町歩きの中で、もう一つ目に付くものに楠の大木があります。 樹齢100年をゆうに超えていそうな、幹回り数メートルもある楠の大木が町中に点在しています。 有明海の海成沖積土壌が楠の生育に適しているのか・・・、佐賀人にとって楠を植えることに特別な意味を持つのか・・・、いずれにしても、楠の大木は、町歩きにおいてとても印象に残る要素となっています。

| |

|

佐賀城本丸歴史館 江戸期の藩主御殿が佐賀藩の歴史資料館として木造で復元されたものです。 長崎の歴史文化博物館(立山奉行所の復元)や福井の「養浩館」横の郷土歴史博物館などと並んでとても立派で、建築物としても博物館としても、一見の価値ある資料館です。 |

|

|

松原神社の門前町通り 松原神社は現在では佐嘉神社(昭和8年造営)の境内にありますが、もとは鍋島家の始祖直茂を祀る神社として、安永元年(1772)に創建されたもので、「日峯さん」の通称で呼ばれています。 本殿が南(佐賀城の方向)を向いている佐嘉神社と違い、松原神社は東方向を向いていて、その先にある参道がこの通りです。 |

|

|

松原神社北側の水路 とっても綺麗に整備されています。 |

|

まちあるき データ

|

まちあるき日 2006.9 参考資料 ①「佐賀県の歴史散歩」 ②「城下町古地図散歩7 熊本・九州の城下町」平凡社 使用地図 ①国土地理院 地図閲覧サービス「佐賀」 ②1/20,000地形図「佐賀東部」明治33年測図

|