篠 山 - 大きな城郭をもつ 小さな城下町 -

|

小さな篠山の町に比べ、城郭跡はあまりにも大きい |

|

町の特徴 篠山の町は篠山城をぬきにして語ることでできません。 |

篠山城築城当時の想像図 西から東方向(京都方面)をみる。 (篠山城大書院内の展示絵を撮影) |

篠山城本丸から東方向(京都方面)をみる |

内堀の外、三の丸南方面から本丸石垣をみる |

|

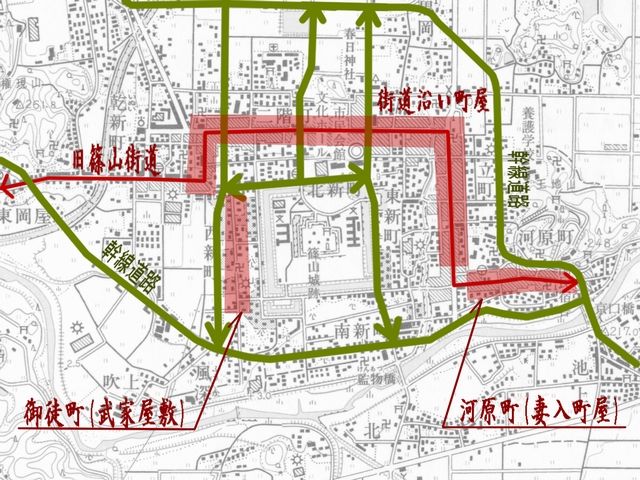

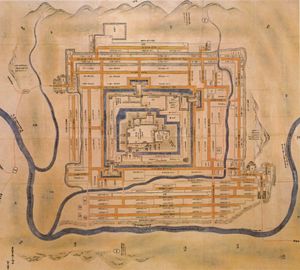

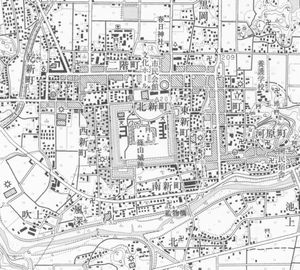

100年前の篠山 篠山に関しては、明治、大正期の地形図が手に入らなかったので、正保絵図(江戸初期)と現在の地形図を見比べてください。正保絵図は、本丸を大きく、外側にいくほど小さく描かれ、特に城下町はかなりデフォルメされているため少し見難いのですが、現在の町の骨格は江戸初期にはほぼ完全に出来上がっていたと考えていいでしょう。 正方形の内堀と外堀はほぼ完全に残されています。その外側には城下町が等距離に広がっていますが、現在の地形図をみると、武家屋敷があった南側、西側は疎らになっていて、町屋のあった北側、東側は密になっています。 旧城下町の地区から外側は今でも田畑が残っていて、町の範囲は江戸初期からほとんど拡大していないことがわかります。 |

|

|

町の歴史

篠山城の築城以前 「天下普請」による築城

維新以降の城郭解体 現在篠山には鉄道は通っていませんが、明治以降、何度か鉄道敷設が行われ廃線となってきました。明治32年、阪鶴鉄道(現福知山線)が敷設されるとき、現在の篠山口駅から町中心部まで大きく東に迂回させることが計画されましたが、篠山の住民側が鉄道の乗り入れを拒んだため、現在のように町から西に5kmほど離れた場所を通ることになりました。 |

|

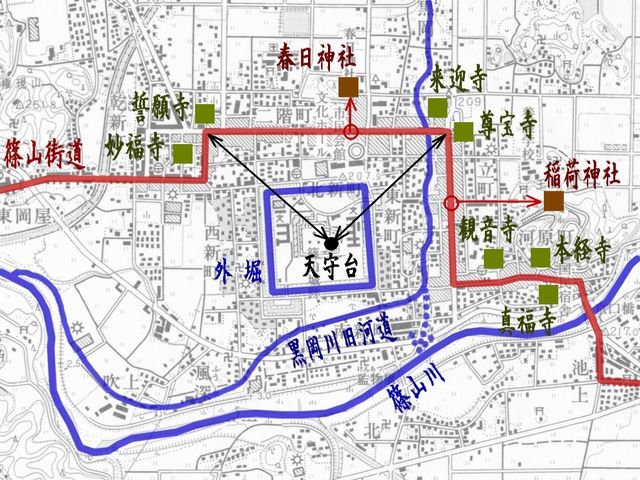

町の立地条件と構造 篠山川が東から西に流れる篠山盆地には小高い丘陵地が点在しています。城郭はそのうちのひとつ「笹山」に築かれました。平地は篠山川に向かって緩やかに傾斜していますので、南側から見た石垣はとても高くなっており、篠山川と黒岡川が天然の大外堀として機能するため、町の防御は北、西、東の順に厚くなりました。

町は本丸の天守台を中心とした正方形を基準に造られています。

北方の春日山にある春日神社と東方の王地山にある稲荷神社は、築城時にここに配置されたものです。 篠山の旧市街の中で、特に歴史的景観が残る地区としては、次の4つがあります。 篠山旧市街の新たな道路整備は、これらの歴史的景観を潰さないように配置されています。

① 篠山城跡

② 旧街道沿いの町屋

③ 河原町

④ 御徒町(武家屋敷)

| |

まちなみ ブックマーク

町を歩いていて気に入った建物や風景をブックマークとして登録しました

|

御徒町の町並み 萩、松江、金沢といった観光地の武家屋敷に比べると「ママゴト」みたいなものですが、一度なくなってしまったものを再建しているのですから、かなり頑張っているほうだとおもいます。 その辺の門から「たそがれ清兵衛」が出てきそう・・・ |

|

|

本丸南側の外堀 江戸期にはこの周囲にも武家屋敷がありましたが、いまでは自然のままの川のようになっています。 |

|

|

誓願寺 誓願寺は天正年間(1540頃)八上城下に創建された寺で、篠山城の築城により慶長15年(1610)現在の地へ移築されました。 写真の楼門は、移転後に数々の修理はされていますが、本堂とともに室町後期の建築様式をよく残しています。篠山に現存する寺院の中で一番見ごたえがあります。 |

|

★ 情報リンク

|

篠山市ホームページ 市役所のホームページとしては、コンテンツの充実度、ページの見易さ、内容のやわらかさ、はピカイチ。ぜひとも訪れてみましょう。 丹波焼 日本六古窯のひとつに数えられる丹波焼を紹介するサイトです kみむサンのホームページ kみむサンの訪れた日本のお城の数は半端ではない。篠山城も紹介されています。 城めぐ・COM こちらに掲載しているお城の数も圧巻。同様に1ページをつかい篠山城を紹介しています。 |

まちあるき データ

|

まちあるき日 2004.05.02 参考資料 ①「丹波篠山/その歴史文化空間の蘇生」篠山市教育委員会 ②「伝統が息づき現代感覚の匂う町」兵庫県 ③「篠山」嵐 瑞澂 ④「ささやま風土記」篠山地方観光協会 ⑤「篠山城」篠山町教育委員会 使用地図 ①1/25,000地形図「篠山」平成9年修正 |