島 原 -火山と湧水と石垣の城下町-

|

|

|

町の特徴

町の印象をいくつかのキーワードで語るとすれば |

左:鉄砲町の武家屋敷 右:島原城 |

|

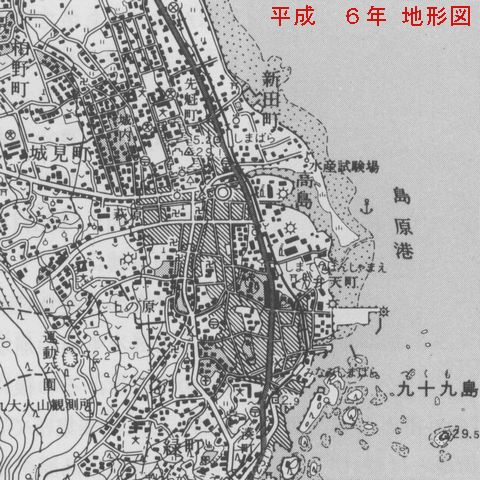

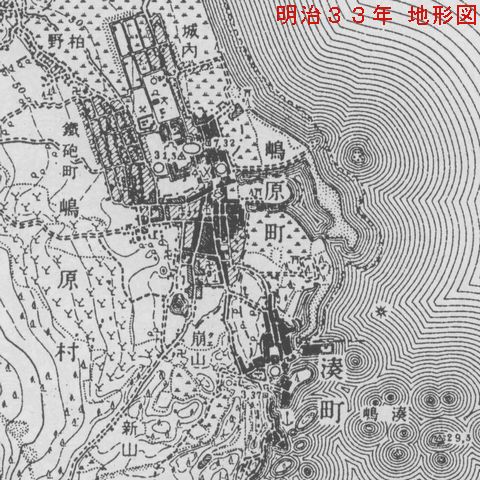

100年前の島原 現在の地形図と100年前(明治33年)の地形図を見比べてみます。 地形図の上から1/3ぐらいのやや右寄りに城郭の記号が見えますが、これが島原城で、西方向に雲仙岳があり、東方向に有明海が広がっています。 100年前の市街地と比べて、有明海が埋め立てされているわけでもなく、若干、旧城下町の南側で湊町との間に市街地が進展したことを除けば、ほとんど変わりがないように見えます。 |

|

|

|

町の歴史

有馬晴信が島原半島を領していた天正十年(1582)、晴信と大友宗麟、大村純忠の3人のキリシタン大名は、自らの名代として4人の少年使節団をはるばるローマまで派遣します。 |

|

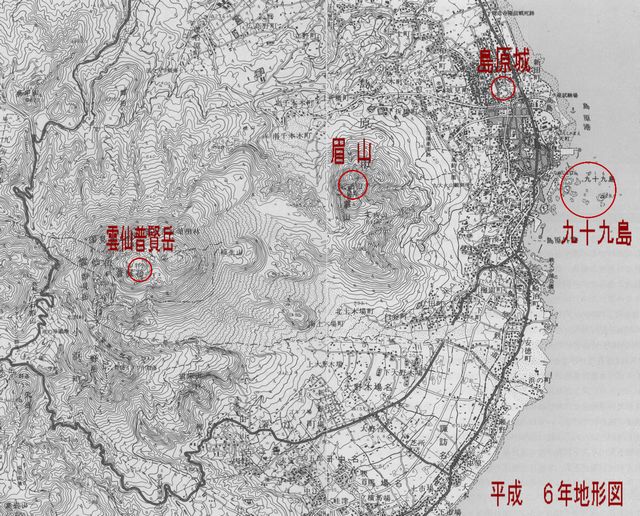

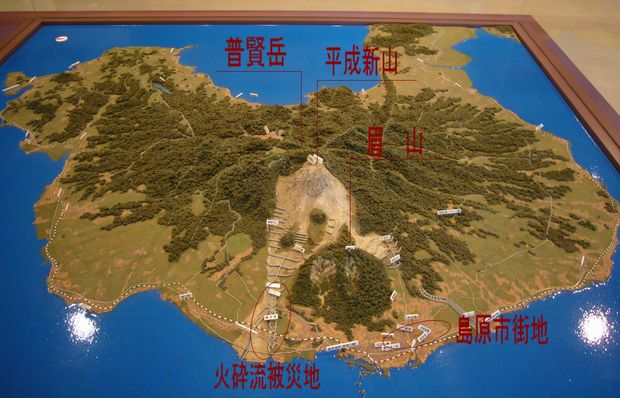

町の立地条件と構造 島原半島は、有明海に向かってコブのように突き出た半島で、半島の中央に国見岳や普賢岳などの峰々を総称した雲仙岳がそびえ立っています。 最高峰の海抜は1360m、冬には樹氷のできる雲仙岳は、活火山として名高く、もともとは島でした雲仙火山の爆発物により九州本土とつながり半島になりました。 そんな島原半島の東端、有明海に面した場所に位置する島原の町は、雲仙岳の噴火による火山性扇状地と眉山東面の崩壊により形成された土地に立地しています。 島原半島の中でも、雲仙岳の火山活動の影響を受けやすいこの場所に島原城が立地したのは、やはり有明海の水運拠点として適していたのだと思いますが、記録に残る2回の雲仙岳の大噴火がいずれも市街地を直撃したことを思えば、この立地選定は失敗だったのかも知れません。

町の風景を印象付けているのは、雲仙岳の前山として町の背後にそびえる眉山の存在感と、今も石垣と堀の残る島原城郭の大きさです。 眉山は、釣鐘型をした単独山で、島原の町に対してとても印象的な形をみせていますが、逆に雲仙岳の諸峰と平成3年の火山活動により生まれた平成新山は、眉山の後方に隠れ見えません。 復元された島原城天守閣に登り西方向を仰ぎ見ると、眉山の大きさと島原の町が雲仙岳の火山扇状地あることが実感できます

寛政四年の「島原大変」の時に眉山の一部が崩壊し、その土砂は城下町南部の湊町あたりに堆積して、沖合いに九十九島(明治期の地図上では「湊嶋」と記載)の島々を造り出しました。 明治33年の地形図を見ると、湊町の西方に「崩山」や「新山」という地名が見られるのはこのためです。

島原城は、わずか4万石の藩の城にしては、確かに立派過ぎるようにおもえます。 本丸は周囲を内堀で囲まれており、往時は二の丸と橋一本で繋がれていたといい、橋を壊せば本丸を独立させることが出来たようです。高さのある石垣と幅広い内堀は訪れる人を圧倒させ、高さ30m以上もある現在の天守閣は、昭和39年に復元された鉄筋コンクリート造の単独天守ですが、江戸期もこれと同等の規模でそびえ立っていたといいます。

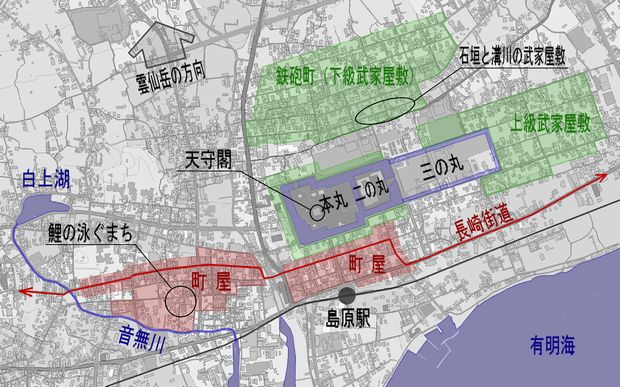

島原城下町は、緩やかな円弧を描く火山性の扇状地形に沿う形で、雲仙岳の方向に直行して南北方向(上図の左右方向)に長く造られ、外敵の攻めてくる北方向と雲仙岳のある東方向に武家屋敷を配しています。 海沿いに続く長崎街道に沿って町屋が展開され、鉄道は更にその海側を走り本丸の真正面に島原駅は設置されています。

大手町の西側(上図の上側)にはかつて武家屋敷町だった「鉄砲町」があります。 上級家臣は、城内北側と内堀を越えた更に北側(現、城内2,3丁目)の屋敷町に居を構えていましたが、下級武士の屋敷町は西側の鉄砲町(現、城西中の丁、古丁)に配されました。 一般的に下級武士の屋敷町は、外敵が攻めてくる方向に配置されることが多いので、島原の場合は城郭の北側がこれに該当しますが、東側の山側に配しているということは、雲仙岳の爆発に対して盾となることを想定していたのかもしれません。 鉄砲町の一角(現、下の丁)には城下町島原の代表的町並みがあります。 道の両側には、石垣をめぐらせ屋敷門を構えた住宅が並び、道の中央には幅数十cmの溝川が流れ、さながら江戸時代の武家屋敷町にタイムスリップしてような光景がそこにはあります。 溝川を流れる清流は扇状地の伏流水で、江戸期には飲料用に使われており、かつてはもっと綺麗な水が流れていたといいます。

この町並みに代表されるように、島原の町の景観を特徴づけているのは「湧水」と「石垣」です。 かつては、鉄砲町の全域にわたり、このような溝川が道の中央に流れていたようですが、いまでは、道はアスファルト舗装されて、溝川は道路側溝の暗渠となっています。 しかし、湧水の流れは止められず、晴天にもかかわらず道路側溝の集水枡からは絶えず流れる水の音が聞こえます。 町の西の外れにある白土湖は、寛政四年に眉山が崩壊した島原大変の時に、陥没するとともに地下水が噴出してできたもので、それを水源として海まで流れる音無川は、湖に溜まった水を流すために掘られた人口の河川です。

このように、扇状地の伏流水は、島原のあちらこちらで豊富な湧水を生み、清流の水路は島原の町の財産となっています。市内には約60の湧水箇所があり、全体の有水量は一日に22万トンといわれています。 旧城下町の西側、新町2丁目には「しまばら水屋敷」「湧水庭四明荘」といった湧水の庭園が残され、水路には鯉が放流されて「鯉の泳ぐまち」として観光客の人気を集めています。

もうひとつ、町を視覚的に印象付けているものに、家々が道沿いに設けている石垣があります。 ごつごつした灰褐色の石垣は、長崎の石畳諫早石と同じ素材でできているようで、旧武家屋敷地区では、1メートル程度の高さの石垣の上に生垣が並ぶ光景が数多く見られます。 鉄砲町の「武家屋敷」に残されている背丈を越える石垣は、実は近年になって高く積まれたもので、腰高程度の石垣に生垣、これがもともとの島原の武家屋敷町の風景だったのかも知れません。

町屋地区を貫通している長崎街道は、部分的にアーケードのかかる商店街となっていて、所々に明治期を中心とした古い町並みが残されています。

| |

歴史コラム

島原の子守唄

|

「島原の子守唄」は、貧しいがゆえに南方へ送られていった娘たちを哀れむ一方で、少数ながら成功して帰ってきた「からゆきさん」をうらやむ、貧しい農家の娘の心を描写した唄で、宮崎康平(1917~1980)作詞・作曲による戦後の創作子守唄です。 島原鉄道常務のかたわら文筆活動に勤しむ宮崎康平は、極度の過労から失明し、二人の子を置いて妻は出奔します。失意の中で、泣く子をあやすうちに出来たといわれる子守唄は、昭和32年、島倉千代子の歌でレコード化され、広く知られるようになりました。 おどみゃ島原の おどみゃ島原の なしの木育ちよ 何のなしやら 何のなしやら 色気なしばよ ショウカイナ はよ寝ろ 泣かんで オロロンバイ 鬼の池ん久助どんの 連れんこらるばい 「意訳」 あたしは島原の梨の木育ち。 何の梨やら、色気なんてなしよ。 早く寝なさい、泣かないで。 でないと鬼の池の久助に連れて行かれるよ。 ブラームスやシューベルトの子守唄が、近代ヨーロッパ中産階級の、豊かで幸福な家庭における子供の子守唄であったのに対して、わが国の伝統的な子守唄に歌われているのは、子守りの娘が仕事の辛さを歌ったものでした。 そして、島原で子守唄の題材となったのが「からゆきさん」でした。 「からゆきさん」とは、江戸末期から昭和初期にかけて、遠く中国や東南アジアなどに渡り、娼館で働かされた娘たちのことで、多くが島原や天草の出身者だったといいます。 「寝ないと人買いに連れて行かれるよ」というのは「早く寝ないと怖いオジサンが来るよ」という脅し文句であり、「鬼の池の久助」というのは女衒のことです。 島原半島の最南端に口之津という港があります。 今は、対岸の天草の鬼池港とを結ぶフェリーが発着する静かな港ですが、大正初めに三池に近代的な港が完成するまで、口之津は三井三池の石炭を積み出す外港として長崎に並ぶ賑わいを見せていました。 口之津港には、香港のバターフィルという船会社の船が出入りしていましたが、天草の鬼池にいる久助という女衒に連れられた島原、天草出身の「からゆきさん」たちは、バターフィル社の石炭船の船底に押し込められ、口之津港を後にしたのです。 江戸末期から大正期まで、「からゆきさん」となって異国に売られ、過酷な運命にさらされた娘たちは20万人とも30万人ともいわれ、10代半ばで売られて、そのほとんどは平均して20才程度で亡くなったといわれています。 この子守唄は、そうした歴史のあったことを物語り今に伝えてくれるのです。 |

まちあるき データ

|

まちあるき日 2006.10 参考資料 使用地図 ①1/50,000地形図「島原」平成6年修正 ②1/50,000地形図「嶋原」明治33年測図

|