富田林 -江戸期の町並みそのまま残る寺内町-

|

石川の河岸段丘上に立地した寺内町を起源としている |

|

町の特徴

富田林旧寺内町に一歩足を踏み入れると、江戸時代にタイムスリップしたような錯覚に陥ります。 |

|

|

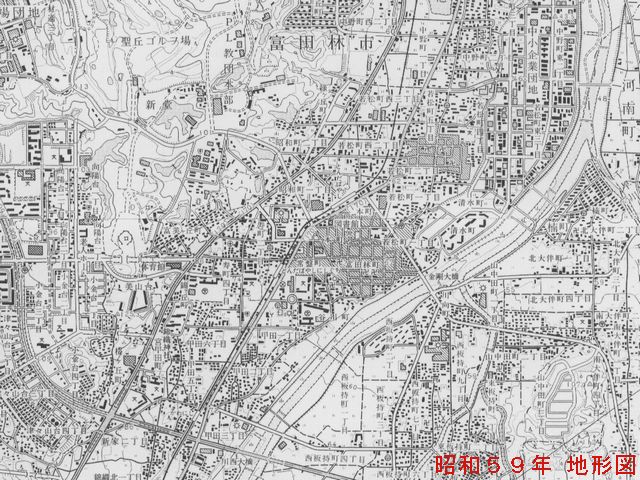

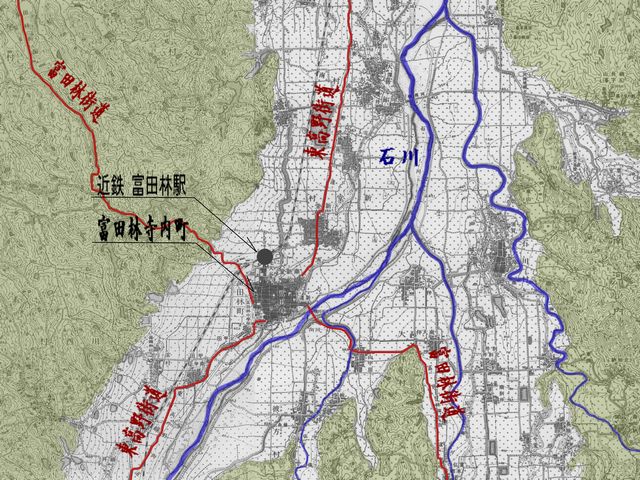

100年前の富田林 現在の地形図と100年前(明治41年)の地形図を見比べてみます。 明治期の地形図で中央に見える大きな集落が富田林旧寺内町で、河南鉄道(現近鉄河内長野線)が集落を避けるように敷設され、周辺は田畑と山林ばかりであることがわかります。 旧寺内町は、人口12万人の郊外ベッドタウン都市の駅前に位置し、現在では市街地に飲み込まれてしまっています。 富田林の西方向(画面の左)に見えるのは羽曳野丘陵とよばれる山地形で、現在では住宅地(金剛ニュータウン)やゴルフ場、そしてPL教団本部などが立地して、地形図では等高線が消えて地形が分かりにくくなっています。 |

|

|

|

町の歴史

富田林寺内町は、大阪河南全域を流域とする石川の河岸段丘上に立地しており、「富田林」の名は、元々この段丘が「富田が芝」と呼ばれていたことに由来するといわれています。 |

|

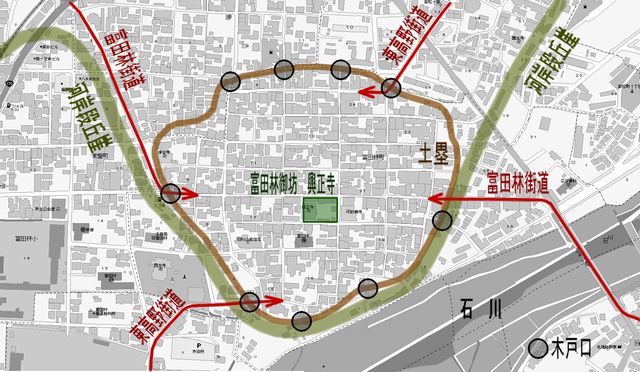

町の立地条件と構造 富田林寺内町は現在の富田林市富田林町にあたり、町は南北約300m、東西約400mのほぼ楕円の形をしていて、南には石川が流れ、町はその河岸段丘の上に形成されました。 また、寺内町は東高野街道と富田林街道が交差する、交通の要所でもありました。 東高野街道は、高野参詣道のひとつで、京都から枚方、生駒山裾を通り、富田林から河内長野にいたり、ここで堺から来る西高野街道と合流し、高野山に至る街道です。 富田林街道は、堺から富田林、さらに水越峠を越えて大和に通じる街道で、南河内地方の農作物の集積地そして商工業の中心地だった富田林から、綿花や菜種、地酒がこの街道を通り運ばれていきました。

富田林の町は、石川の河岸段丘上に築かれました。 石川の河川敷より10m程度高い段丘面が、この場所だけ川のほうに大きく迫出しているため、町の東南西には段丘崖があり、町から出て行く道は段丘崖を急勾配で下ることになります。

寺内町の創建時には、周囲との境に「土居」と呼ばれる土塁がめぐらされ、町の入口には木戸口が設けられていたといわれています。 段丘下の石川方向に下りていく坂道が4本あり、それぞれ、向田坂(東高野街道口) 山家坂 亀ヶ坂 山中田坂(富田林街道口)とよばれていました。 また、北方向の木戸口は5つあり、一里山口(東高野街道口) 念西口 飴屋口 三味口 西口(富田林街道口)とよばれていました。

旧寺内町に一歩足を踏み入れると、江戸時代にタイムスリップしたような錯覚に陥ります。 町筋は碁盤目状に区画され、今なお30棟余りの江戸期の建物が残されています。道路は拡幅されることなく今でも車一台が通れる幅しかありません。 町の骨格は南北方向の城之門筋と東西方向の堺町で、その交点にかつての富田林寺内町の中心だった興正寺別院(富田林御坊)があります。 興正寺は元々京都山科にありましたが、天文元年(1532)に焼亡の後、蓮教の子蓮秀が天満別院を興正寺の本寺としましたが、寺内町を創建した証秀が蓮秀の子であったことから、富田林御坊を別院と称したといいます。 東を向く表門は桃山時代、本堂は江戸初期の建築といわれ、表門の両脇には鐘楼と鼓楼が配されています。

江戸期に南河内の中心地として栄えた在郷町富田林には、江戸期から明治大正期までの各時代を代表する町屋が建ち並び、虫籠窓や格子、本瓦葺や屋根などに各時代の特徴を見ることができます。 江戸前期の建築といわれる杉山家(内部公開・重要文化財)、江戸中期の田守家などが最も古い町屋です。

町屋は、切妻造り、入母屋造りが混じりますが、中二階で東西の町通りからの平入りは共通しているようです。 また、すべての町屋の壁面が、下半分が杉縦板張り、上部が白漆喰壁であるため、一軒一軒の町屋のディテールはまちまちなのですが、町並み全体の印象としては、連続性と一体感が非常に感じられます。 ただし、コンクリート製の電柱がとても目につき、折角の町並みを台なしにしていることがとても残念です。

| |

|

江戸中期建築の町屋 田守家 富田林に現存する数多い町屋の中で、一番のお気に入りは田守家です。 城之門筋と堺筋の交差点角地で興正寺別院の対角にあり、まさしく町の中心に位置しています。 屋号を「黒山屋」と称し、寛永年間にその祖先が美原町の黒山から移住してきたといわれ、明治中期頃まで代々木綿商を営んでいました。 敷地は一街区の半分を占める広大なもので、母屋は江戸中期の建築といわれ、堺筋(東西方向)に面して、つし二階平入りで虫籠窓と煙だしがみられます。 一方、城之門筋に面しては内蔵、衣装蔵、米蔵、そして長大な木綿蔵とつづく4棟の土蔵がリズム感よく妻面をみせており、往時の賑わいが偲ばれます。 |

|

|

隣接の住宅も寺内町風 旧寺内町から見える住宅ですが、統一イメージは黒の色の瓦の勾配屋根とグレー系の外壁。 |

|

歴史コラム

「 寺内町と御坊 」

|

戦国時代、真宗寺院を中心として自治防衛機能をもった村落共同体の寺内町は、そのほとんどが近畿、東海、北陸に形成されました。 寺内町の先駆は文明三年(1471)に蓮如が開いた越前の吉崎御坊でしたが、それが町の形態をとるのは8年後の山城の山科本願寺でした。 その後寺内町は各地に建設され、北陸では越中国の井波や城端、東海では伊勢湾岸の長島や一身田、近畿では、大和の今井、和泉の貝塚や佐野、河内の久宝寺、そして富田林などが有名な町です。 その中で最大規模を誇ったのが石山本願寺の大坂でした。当時の大坂は10町で構成され、人口は約2万人にも達したといわれ、信長による本願寺焼き討ちにより町は壊滅します。 ほかの町も焼き討ちにあうか信長の軍門に下り、自足自給の自治組織をもった寺内町は消滅します。江戸期にはいり、交通の要所に位置するなど立地条件に恵まれ、経済的基盤をもち続けた旧寺内町の多くは、周辺地域の物産の集積地として、商人の活躍する在郷町として発展し現在にいたります。 なお、寺院における僧侶の居室を坊(房)といいますが、その敬意をこめた呼び名が「御坊」です。 また、「坊主(房主)」とは坊(房)の主という意味なので、もともとは寺の有力僧侶の尊称でしたが、室町期以降、僧形の者を含めて広く僧侶一般の称となり、次第に賤しめていう言葉となったようです。 |

まちあるき データ

|

まちあるき日 2005.5 参考資料 ①「関西 小さな町小さな旅」山と渓谷社 ②「歴史の町なみ 近畿篇」保存修景計画研究会 使用地図 ①1/25,000地形図「富田林」昭和59年修正、「古市」昭和62年修正 ②1/20,000地形図「富田林」「古市」明治41年測図

|