鳥 取 -城下町の町割りを保った県庁所在都市-

|

鳥取の町のいたるところから見える 久松山 |

|

町の特徴 明治大正期の度重なる水害、昭和18年の鳥取大震災、昭和27年の火災などによって、鳥取の町には江戸明治期の町並みはほとんど残っていませんが、城下町建設当時の町割りは いまでもそのまま残されています。 とくに、城下町建設の起点といえる久松山は、鳥取一番のランドマークといえ、町のどこからでも仰ぎ見ることができます。 |

左:大手通り智頭街道の城下町入口からみる松久山 右:護岸改修された旧袋川(城下町の外れ)からみる松久山 |

|

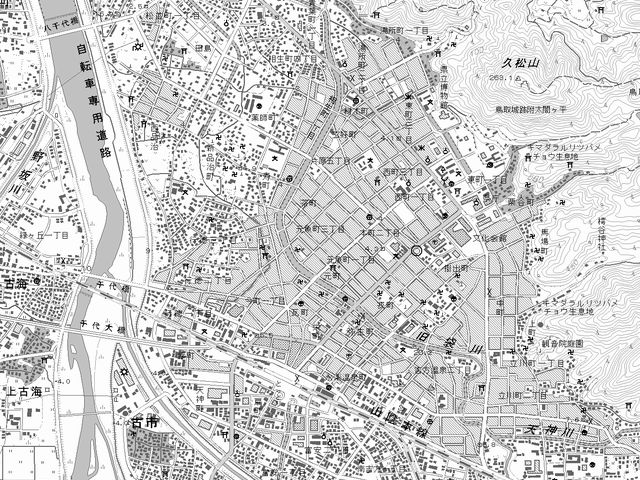

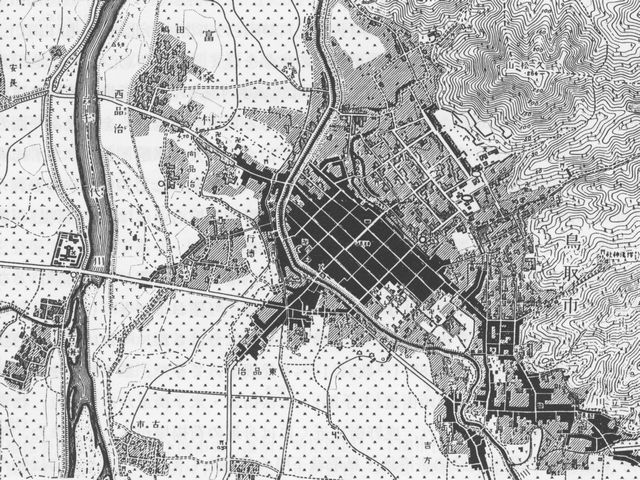

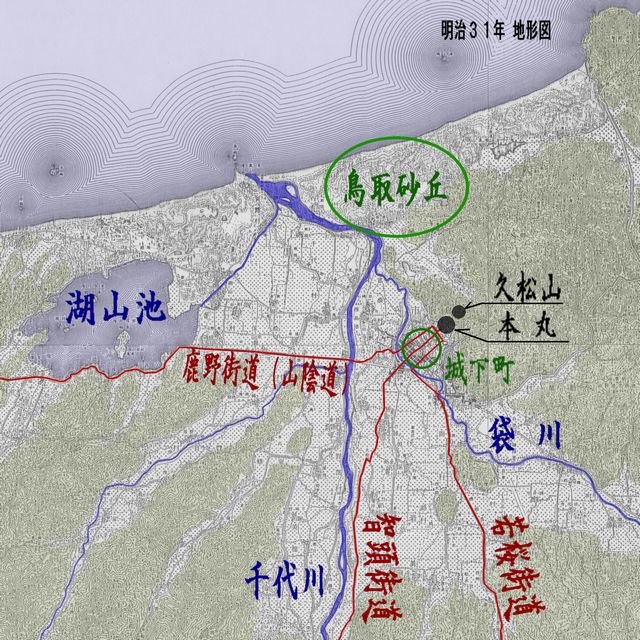

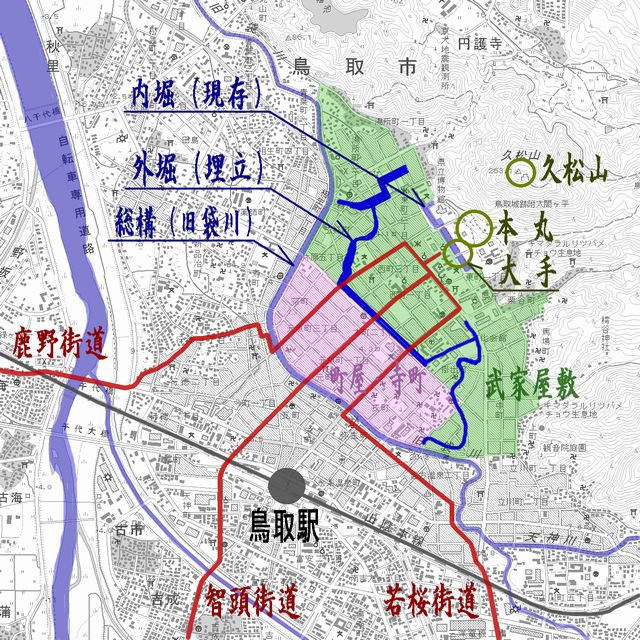

100年前の鳥取 現在の地形図と100年前(明治31年)の地形図を見比べてみます。100年前の地図の中央部、大きく蛇行している袋川の東側が旧城下町の範囲で、斜線部分が武家屋敷町、黒い部分が町屋町だったところです。 久松山を背にして町が放射状に形成されていたことがよく分かります。 100年前、現在の袋川はまだなく、町を取り巻くように流れる旧袋川が城下町エリアの境界でした。明治30年頃には、旧城下町からにじみだすように、街道に沿って市街地が広がっていることがわかります |

|

|

|

町の歴史

鳥取平野に位置する県庁所在地の鳥取市は、池田氏鳥取藩32万石の城下町を起源とし、人口15万人を擁する島根県松江と並ぶ山陰地方最大の都市です。 |

|

町の立地条件と構造 町の西側では、南部の山々の水を集めて因幡(鳥取県東部)一番の大河、千代川(せんだいがわ)がゆったりと流れています。河口の東には南北2km、東西16kmの鳥取砂丘がひろがり、河口の西には日本で2番目に大きい湖山池があります。 鳥取平野は千代川のつくる沖積平野ですが、南から流れてきた千代川は鳥取砂丘の手前で大きく蛇行しているのがわかります。近世まで河道が安定していなかったようですが、現在では河川改修がなされ、緩やかな曲線を描いて日本海に注いでいます。 鳥取城下町は、久松山を背にして、袋川を防御ラインにもち、鳥取平野全域と主要3街道を見渡せる位置に造られました。

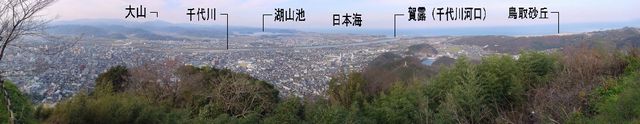

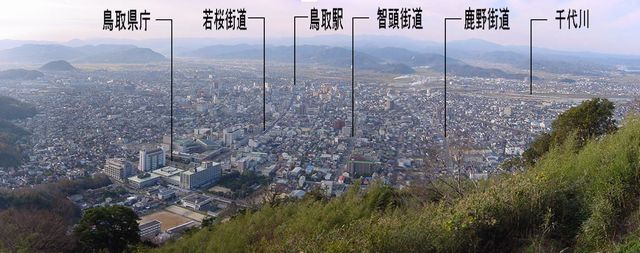

久松山の頂上にある城郭跡に立つと、眼下に鳥取平野と鳥取の町が一望でき、南東方向の氷ノ山(標高1510mで中国地方第二の山)から、西方の大山(標高1729mで中国地方第一の山)に続く1000m級の山々を遠望することができます。 また、背後には日本海と湖山池、そして鳥取砂丘まで見渡すことができ、鳥取平野を治めるにはこれ以上にない場所に城と城下町は造られたのです。

城下町建設に際しては、袋川の治水が最大の課題だったようです。 袋川(現在の旧袋川)を大きく南西側に迂回させて、これを総構(町全体を囲む大外の外堀)とし、袋川の右岸(城下町側)沿いには、掘削土砂を盛り上げ、水害と外敵から城下町を防御する土手(桜堤)が築かれました。 次に内部の低湿地を埋め立て、町割りなどの整備が行われました。現在の市役所前の片原通りに外堀があり、ここから内側を武家屋敷町、外側を町屋町、寺町として区分しました。 城下町には大手から南西方向に平行に伸びる3本の街道が配置されます。 姫路へ通じる若桜(わかさ)街道、岡山に通じる智頭(ちず)街道、そして鹿野に通じる鹿野街道の3本でした。 姫路は池田光政の旧藩領で、岡山は池田光仲の旧藩領であり、鹿野は鳥取藩の支藩として鳥取新田藩の城下町があった町でした。いずれも往来が盛んで沿道にはいくつかの宿場町が存在していました。

久松山の上からは、今では市街化のため分かりにくくなりましたが、往時は若桜、智頭、鹿野の三街道の動向が、手に取るように見えていたのではないかと思います。 現在では、この三街道のうち駅前通りである若桜街道が一番賑やかですが、これは明治45に鳥取駅が若桜街道の延長線上に設けられたためです。 江戸期、街路の幅も広く商家が密集して繁華だったのは大手筋の智頭街道であって、鹿野街道がこれに次ぎ、若桜街道はこれらに比べると遥かに劣っていたといわれます。

城下町の町割りは、この主要三街道を基準として行われたようです。三街道に直交するよう町通りが配置され、城郭内堀に平行に規則正しく方形ブロックが並んでいます。また、それぞれの町通りには、本町、魚町、桶屋町、大工町、職人町など、城下町ならではの町名が今も残っています。 昭和18年の大地震の昭和27年の大火により、旧市街地に残されていた江戸期、明治期の町並みは姿を消しましたが、旧城下町の街路形態などの町の骨格はよく残されています。今では、わずかに残された内堀と石垣と町名だけが城下町の雰囲気を伝えていますが、江戸期の絵図を見ながら街中を散策できるほど、町の構造は変わっていません。 町を歩くと久松山がとてもよく目につきます。 山形が独特であるだけでなく、智頭街道など三街道のアイストップとなっているからで、鳥取の町にとって、地図で見る以上に久松山の存在感は大きく、町が久松山を起点として計画されたことがよく分かります。

久松山の麓に広がる鳥取城郭跡の石垣はとても高く大きなものです。江戸期、城下町から見上げた石垣、城郭と久松山は、城下の人々に対して相当の威圧感を与えたことでしょう。 現在、明治期以降に撤去された三の丸や天球丸の石垣の普及工事が進められていて、近々、鳥取城郭の全貌が現れてくるはずです。

|

|

久松山城郭跡 ふもとの二の丸跡からゆっくり歩いて約30分で頂上につく。 冒頭で紹介したようにそこからの眺めは絶景で、 一汗かいてみる価値は充分にあります。 |

|

|

箕浦家武家門 鳥取上の堀端に屋敷を構えていた箕浦家の長屋門で、鳥取市内で数少ない江戸期の建築物。 昭和11年この地に移転保存されたもので、背後にはガラス張りの近代的な県立図書館が控えています。 |

|

|

立川の町並み 吉村家住宅 立川は法美への往来が通る城下町続きの町端が発達した地域で、明治期にこの先に鳥取第40連隊が設置され繁栄した。 昭和27年の大火を免れた唯一の地区で、特に立川大橋たもとにある吉村家は通り沿いに土蔵、土塀、母屋と庭木が並び、往時の姿をよく留めています。 |

|

情報リンク

|

鳥取市ホームページ 水害などの災害との戦いや市町村合併の歴史などが、わかりやすくまとめられています。 鳥取県ホームページ 県土整備部建築課の県民の建物100選に立川や箕浦武家門が紹介されています。 |

まちあるき データ

|

まちあるき日 2004.12.15 参考資料 ①「日本の城下町 9 中国」㈱ぎょうせい 使用地図 ①国土地理院 地図閲覧サービス「鳥取北部」「鳥取南部」 ②1/20,000地形図「鳥取市」明治30年測図 ③1/50,000地形図「鳥取」「賀露」「若桜」「浜坂」明治31年測図

|