臼 杵 -岩でつくられた魔崖の城下町-

|

臼杵は岩の町だ |

|

町の特徴

臼杵は、戦国大名の大友氏が築いた城下を基盤として、江戸期に稲葉氏五万石の城下町として栄えました。 |

|

|

100年前の臼杵 明治大正期の地形図が手に入らなかったので、今回はお休みです。 |

|

町の歴史

臼杵に数多く見られる磨崖の石仏たちは、大部分が藤原期(平安後期)の傑作として、全国にその名を知られています。 |

|

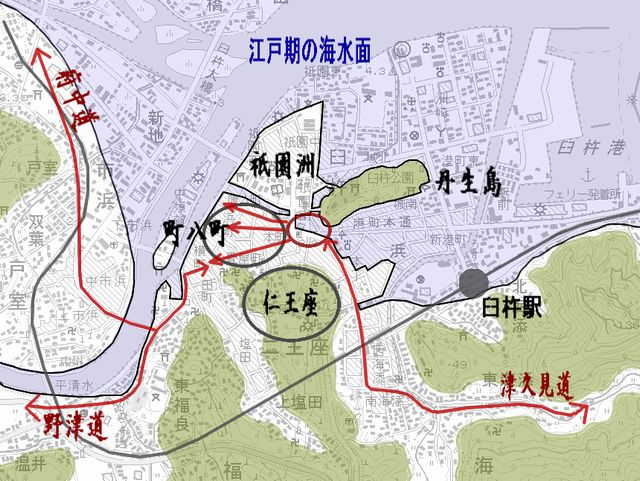

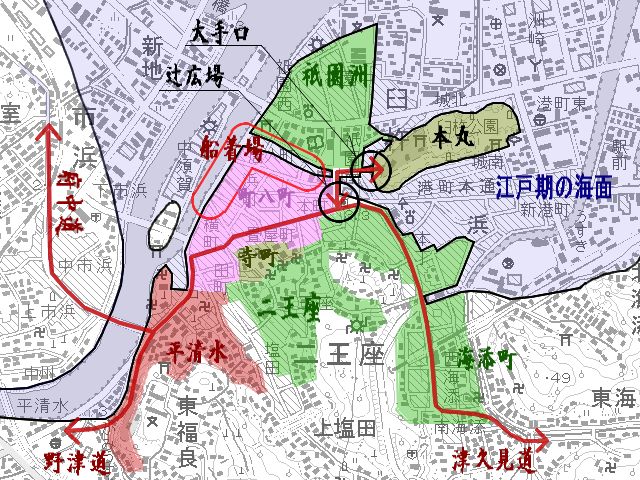

町の立地条件と構造 臼杵城下町は、大友宗麟が丹生島に臼杵城(現臼杵公園)を建設したことから始まります。 臼杵の地は、阿蘇の火山灰による凝灰岩(ぎょうかいがん)で形成された急峻な山地形と臼杵川が運ぶ土砂が堆積した低地で形成されています。 宗麟は、断崖の要塞丹生島に城を築き、対面する原山の斜面に家臣団を住まわせ、その間の低地に街道、船着場、町人街を整備して南蛮貿易の拠点としたのです。 続く稲葉氏は、町人街(町八町)の北側の低湿地帯を埋めて武家屋敷を拡充し、臼杵支配の基盤を整えました。

江戸期の臼杵城本丸は、断崖に囲まれた孤島であって、この西端にある大手口で陸地とつながっていました。 JR臼杵駅から北側にひろがる現在の中心市街地は浅瀬の海面(または低湿地帯)で、鉄道敷設にあたっては、旧市街地である二王座、平清水の南を大きく迂回して、大分方面に向かうことになったようです。 また、寺町が城下町の外縁部になく、町屋(町八町)と武家屋敷(仁王座)の間に位置している理由には定説はないようです。 大友氏時代の教会など切支丹関連の施設の跡地に、稲葉氏が寺社を再建したため町人がいに隣接して建設されたとか、城下町の内外の区別がなく、原山の尾根筋に漫然と広がる二王座の精神的な押さえとして、この場所に寺町が建設されたとか、さまざまな説があるようです。 町の中心は、高札場であり、街道の結節点でもあった、大手前の辻(広場)です。 津久見道、府中(大分)道、野津道の臼杵を通る主要街道はここを基点としています。二王座の北麓(いまの切通し)を通っていたのを、大友宗麟が城下町建設に伴い辻広場を通るように付け替えたといわれています。

町屋地区は唐人町、畳屋町、掛町など8つの町で構成されていたため町八町とよばれていた。 町八町のメイン街路は、辻広場を中心に放射状に伸びていて、城下町の道路構成としてはとても珍しいものです。この辻は高札場でもあり、城主の視線がここを中心に広がるといえ、町人町は常に本丸の視線にさらされたのです。 大友時代、ここを訪れた南蛮人が、この街路計画に影響を与えたのかも知れません。 海岸に面する掛町、唐人町は、南蛮船が荷揚げする船着場だったようで、特に唐人町には、宗麟の時代に到来した明人が、江戸期にも多数居住していたといわれていますが、いま街中をあるいてもその面影はまったくありません。

二王座は、原山北麓に広がるかつての武家屋敷町で、隣接する寺町とともに坂の多い景観の変化にとんだ地区を形成しています。 ここには、往時の町並みがよく残されています。 臼杵石とよばれる凝灰岩の石垣や白壁などの土塀に囲まれた屋敷が多く、長屋門もいくつか残され、これらが狭い坂道と見事に調和していて、まるで時が止まったかのような錯覚に陥ります。 阿蘇の火山灰による凝灰岩は、軟らかく加工が容易なため石垣などに使われています。また、時がたつと暗褐色になるため、石垣が多用された二王座は、重々しく暗い印象を与えます。

二王座の麓に位置する本町八町大通りは、城下町時代の町並みを再現しようと、アーケードが取り除かれ町屋のファサードが再生されていて、二王座に広がる武家屋敷町と寺町の町並みと合わせて、歴史を感じさせる景観を形成しつつあります。

二王座から西南方向へのびる府中街道沿いの平清水には、下級武士と職人の混住地区が広がり、反対の東南方向へ続く津久見街道沿いは足軽、鉄砲組屋敷などの下級武士の居住地とされていました。

| |

|

臼杵城(丹生島城) かつての大手口から復元された大手門と畳櫓を見上げる。 周囲に高い建物がなかった時代には、テーブルマウンテンのように周囲を断崖に囲まれた丹生島は、威容を見せていたに違いありません。 |

|

|

二王座のある風景 細い石畳の坂道を登ると、突然視界が開け、行き止まりになっている。 この門にはギャラリーの看板がかかっていました。 |

|

情報リンク

|

臼杵市ホームページ 臼杵市観光情報協会のホームページ 吉田さんの運営する臼杵に関するNO.1ホームページ |

|

歴史コラム

|

まちあるき データ

|

まちあるき日 2005.2.16 参考資料 ①「日本の城下町12」ぎょうせい ②「うすきの歴史的環境と町づくり 臼杵 観光計画」(財)観光資源保護財団 ③「稲葉氏臼杵入場400年 中世の町並みと臼杵の美風を残す」臼杵市立臼杵図書館 使用地図 ①国土地理院 地図閲覧サービス「臼杵」

|