脇 町 -阿波藍の豪商が上げた 卯建の並ぶまちなみ-

|

藍の生産地、集散地として栄えた脇の町 |

|

町の特徴

四国一の大河 吉野川沿いにある町 脇 |

|

|

|

100年前の脇 100年前の地形図が手に入らなかったため今回は休みです。 |

|

町の歴史 脇は、天文2年(1533)三好長慶が脇城(現在の脇市街地の北側の城山)を築き、その城下町として開けたことから町としての歴史が始まります。 天正十三年(1585)、阿波藩主となった蜂須賀家政(小六の子)は、脇城を阿波九城の一つとして重視し、筆頭家老の稲田植元を城主に送ります。稲田氏は、楽市楽座の施策や、特産物として阿波の藍を奨励したため、多くの藍商が出現することになります。 寛永期の幕府の一国一城令により脇城は廃城となりますが、領主稲田氏の庇護のもと、脇は藍の集積、生産の中心として発展します。 阿波での藍生産は、家政が移封前の領地の播磨から藍を移植、栽培したことが始まりだといわれています。 江戸期には、庶民も木綿の着物を着るようになったため需要は急増し、脇は江戸期から明治中期まで藍の町として隆盛を続け、それにより財をなした藍商人たちが、立派なうだつを上げた豪壮な屋敷や蔵を、南町通りに連ねました。 藍は藍寝床といわれる蔵の中で、80日かけて自然発酵させるため、今も残る脇の蔵の多くは、元々は藍寝床として建てられたものです。 江戸期から明治期まで、脇は、徳島に次いで鳴門と並ぶ、徳島県第二の大きな町でした。 吉野川の水運、そして吉野川左岸を鳴門にいたる撫養街道と高松と通じる讃岐街道との接点にある交通の要所で、阿波藍の集散地だけでなく、四国一円の物資の交流地でもありました。 明治大正期になり脇の隆盛には陰りが見えだします。 明治後期からの新たな化学染料の台頭で藍生産は衰退し、脇は繭の集散地へと転換します。周辺には製糸工場が建ち、町中では呉服商が活況を呈しますが、そんな好調な景気も昭和初年頃までしか続きませんでした。 大正3年に開通した鉄道徳島線が吉野川の対岸を走ることになったためです。これにより、吉野川水運がすたれただけでなく、新たな輸送機関である鉄道からも見放されることとなり、脇は時代の流れから取り残されてしまいます。 藍商の建てた豪壮な町屋や蔵、そして立派に上がった卯建だけが残され今に往時の隆盛を伝えています。 |

|

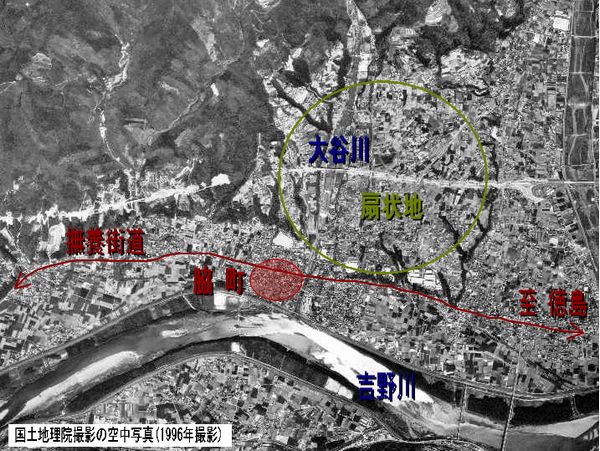

町の立地条件と構造 脇を中心とした吉野川流域は、江戸から明治にかけて日本最大の藍作地帯でした。 「四国三郎」の異名を持つ吉野川は、関東の「板東太郎」利根川、九州の「筑紫次郎」筑後川とともに、日本の三大暴れ川に数えられ、毎年秋の台風シーズンになると川が氾濫を繰り返し、米作にはあまり適さない土地でした。 しかし、上流からは絶えず肥沃な土が運ばれてきたため、連作がきかない1年草の藍でもよく育ち、また、藍は春先に苗を植え7月には刈り取るので、台風の影響も受けませんでした。 脇は、吉野川の支流大谷川が吉野川に流れ込む河口の右岸にあり、大谷川扇状地の下で吉野川河岸段丘に建設された町です。周辺地域で産出される藍の集積と吉野川の水運を生かすことにより繁栄しました。

町の骨格は、吉野川と平行な三本の通りで形成され、撫養街道のある北町と中町、そして吉野川の水運を利用して最も栄えた南町により構成されていました。 商業活動の中心である南町では、通りに面して町屋が軒を並べ、その背後に藍蔵や土蔵などが配されていました。母屋は切妻造り平入りが多く、本瓦葺の白漆喰塗りの重厚なつくりとなっています。 特に、各町屋の一階屋根にある本瓦葺きの卯建(うだつ)は、脇の町並みの大きな特徴になっています。 南町通りの中ほどに建つ吉田家は、脇では最も広い床面積を誇る藍問屋で、寛政四年に建築された豪壮な屋敷です。 母屋の裏手には大きな藍蔵が連なり一番奥手にある門を開けると、高い石垣と川岸への石段があり、平駄船に荷を積み降ろした名残がみられます。 吉田家は、町屋の保存再生による町の観光化の拠点として整備され、「藍ランド うだつ」の名で母屋の一般公開と藍蔵風のショップがオープンしています。

吉田家から一軒おいた隣には、現在食料品店を営む田村家があり、棟札には宝永八年(1711)とあります。明治初期までは繭糸業を営む「大谷屋」のもので、母屋は桁行き八間、梁間四間の大きさがあります。 宝永四年(1707)の棟札のある国見家は、脇で最も古い建物で、今も南町通りから川岸までの大きな敷地をもっています。 阿波の民家は、棟札がよく残されていることで知られ、それにより建築年代が明らかなものが多いそうです。 前述の国見家、田村家は築300年を数え、吉田家のように築200年クラスの町屋も数多く、それらが南町通りに軒を並べています。

| |

まちなみ ブックマーク

町を歩いていて気に入った建物や風景をブックマークとして登録しました。

|

脇町劇場 オデオン座 昭和9年に芝居小屋としてオープンした750人収容の劇場です。 戦後は歌謡ショーの公演や映画館として利用され、地域の娯楽の殿堂だったようですが、平成7年に閉館されています。 平成9年、山田洋次監督の松竹映画『虹をつかむ男』にてオデオン座として一躍脚光を浴びたのを機に、町が改修復元したのが今の脇町劇場です。 |

|

|

南町通りのリズム感ある町並み 平入り造り町屋を主体として、妻入り造りが所々にまざることで適度なアクセントになっています。 そして、一階の軒線が水平ラインを強調し、白漆喰の卯建が心地よいリズム感を生み出しています。 |

|

情報リンク

|

美馬市ホームページ |

歴史コラム

うだつが上がらない

|

卯建 -うだつ- は、隣家からの延焼を防ぐ防火壁として家屋の妻面に設けられ、屋根や棟より高く上げられた小屋根を持つ壁のことで、岐阜県美濃市に見られる「本卯建」がもっとも有名です。 脇にみられる卯建は本卯建でなく、一階の屋根の上に張り出した白漆喰塗りの壁の上に本瓦葺の屋根をのせ、鬼瓦を正面に据えたもので、袖壁に近い「袖卯建」とよばれるものです。 本来、卯建は隣家との防火壁ですが、明治以降になると家格を表す装飾的意匠が強調されて、瓦屋根や鬼瓦がつくように変化したと考えられています。 「うだつが上がらない」とは、この防火壁を造るには相当な建築費を要したので、この防火壁を造れないことを「うだつ」が上がらないといい、出世できないこと、甲斐のないことに転じました。

|

まちあるき データ

|

まちあるき日 2006.05 参考資料 ①「町並み細見 -西日本-」 JTB ②「中国・四国 小さな町小さな旅」 山と渓谷社 使用地図 ①国土地理院撮影の空中写真(1996年撮影)

|