山 口 -歴史遺産の上に建設された新都市-

|

室町時代 西国一の守護大名 大内氏の拠点として繁栄した山口 |

|

町の特徴

山口市は、これといった大きな産業立地があるわけでもない地方の中規模都市にもかかわらず、中心部には、県庁舎をはじめ多くの官公庁が集積し、美術館、博物館、図書館などの立派な文化施設が数多く建ち並んでいます。 |

市内一の高層ビル 山口県庁(左) 室町時代に大内氏が京より勧請した八坂神社(中)と天満宮(古熊神社・右) |

|

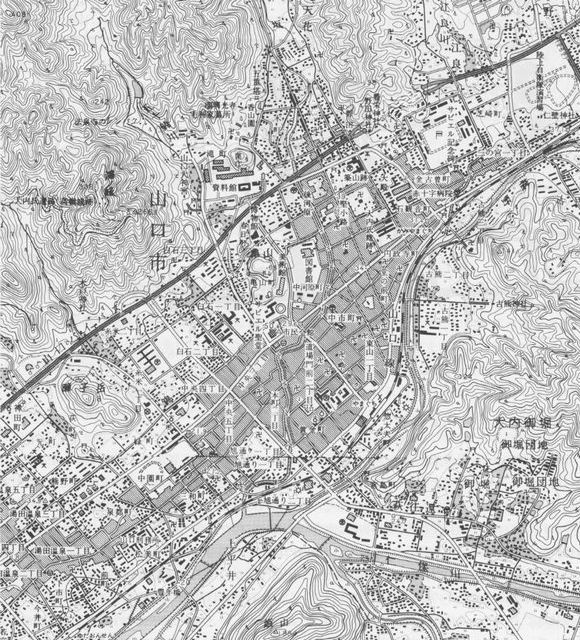

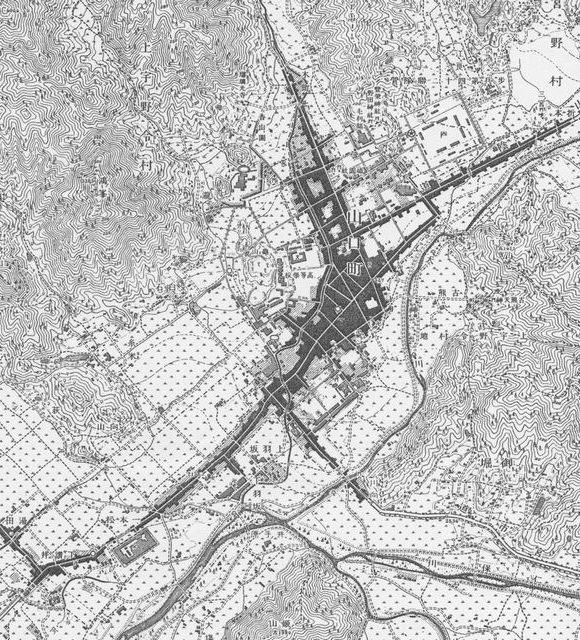

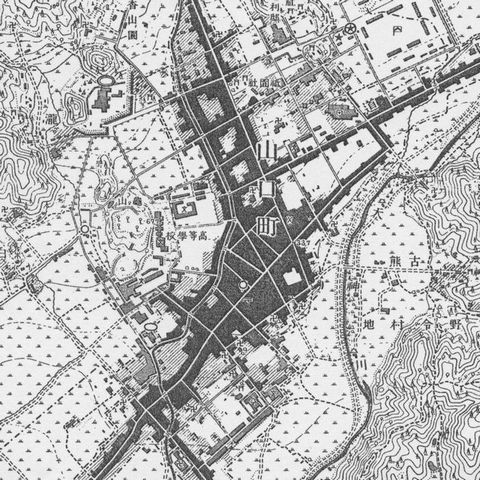

100年前の山口 現在の地形図と100年前(明治32年)の地形図を見比べてみます。山口は周囲を山に囲まれた盆地にある町で、もともとは街道沿いにL字型をしていたことが判ります。また、直線の道路と整形の街区は計画的な街づくりが行われたことを窺わせますが、宿場町や城下町とは違う町の形をしています。 |

|

|

|

町の歴史 大内氏による中世山口の建設

山口は、周防山地に点在する盆地のひとつで、瀬戸内から20kmも内陸へ入り込み交通要所からもはずれた辺鄙な土地であり、大内氏がこの地を拓くまでは荒涼とした寒村にすぎなかったようです。 江戸期以降の山口

関ケ原の戦いのあと、防長二国に封じ込められた毛利輝元が萩に城下町を建設すると、山口には藩の勘場(代官所)やお茶屋(藩宿泊所)がおかれたものの、中世大内時代の繁栄を忘れ、山間のさびしい小都市となって、わずかに商人や職人が活動する町にすぎなくなりました。 |

|

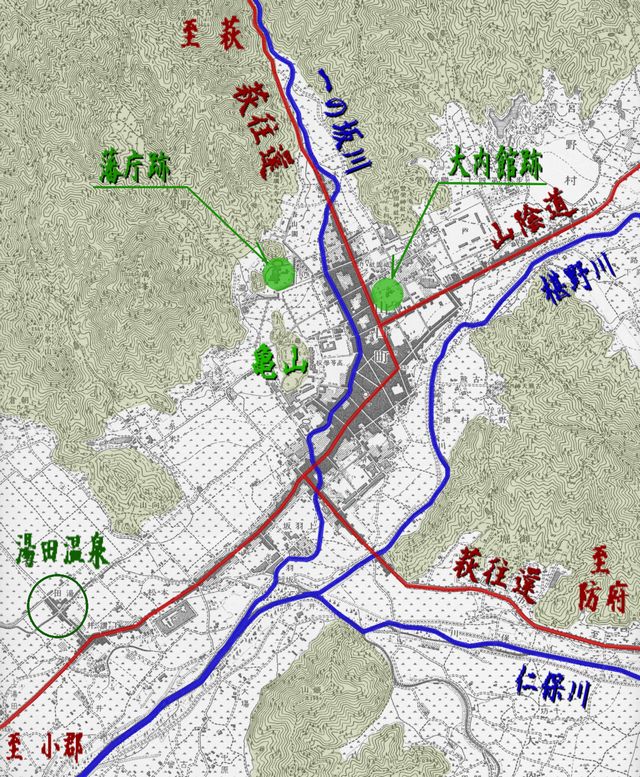

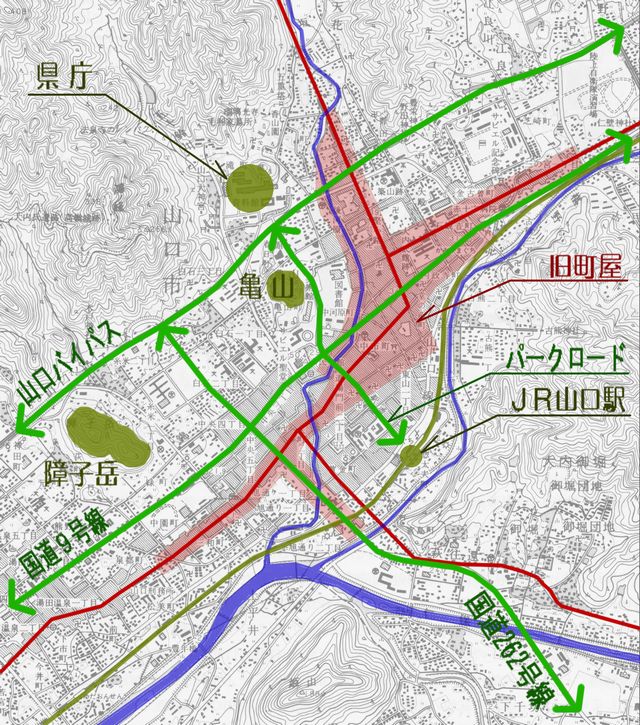

町の立地条件と構造 山□は北東から南西方向に流れる椹野川(ふしのがわ)沿いに発達した埋積盆地です。椹野川は、北西側から一の坂川の緩やかな扇状地が張り出しているため、流路を盆地の南東側に片寄らせています。 現在では椹野川は護岸工事が完了していますが、明治期には川沿いは洪水の頻発する氾濫原だったようで、地形図には昔の河道の痕跡を読み取ることができます。 また、山口には、長州藩都の萩から、一の坂川に沿って山口をとおり、瀬戸内の港町三田尻(現、防府市)まで通じる萩街道(萩往還)と、石見国(現、島根県西部)から、椹野川に沿って山口をとおり、山陽道沿いの小郡、厚狭へ通じる山陰道(石州街道)とが交差する場所でもありました。 山口の町は、2つの街道が交差し、一の坂川の造りだした扇状地の上に立地しているのです。

大内氏時代に萩往還があったかどうかはわかりませんが、山陰道と萩往還の合流場所に大内氏の館(現龍福寺)があり、亀山を迂回するかのように街道はL字型に曲がっています。 幕末期の萩藩庁(現山口県庁)は盆地の奥まった場所にあり、なにやら亀山の陰に隠れて倒幕の密談をしていたようにもみえます。 山口は椹野川谷筋にありますが、周囲に尾根筋が迫出したり、小山があったりして盆地の形状をしています。そして、山口盆地にはいくつかの目につく小山があります。 仁保川と椹野川の合流地点にある姫山。小郡方面から山口の町を仕切るようにある向山(障子岳)。盆地中央部の亀山。そしてなにより目を引くのが鴻ノ峰(標高340m)で、大内氏の高峰城跡がある山です。 防府からの萩往還は真前にこの峰を見ながら山口の町に入ることになりますし、北から山陰道を南下しても前方によく見える山で、軍事上の拠点だったことが容易に想像できます。 大内氏がこの地に拠点を構えたのは、京の都に「四神相応」などの立地条件が似ていただけでなく、交通上も、軍事上も要所であったからだと思わずにはいられません。 明治期の地形図を拡大して見てみると、道が整形に並んでいることが判ります。ただし、亀山とそれを回り込んで流れる一の坂川があるため、方型グリッドはいくらか崩れてはいるものの、これが大内時代の名残だと思われます。

現在の山口の町を見てみます。 大正2年に開通したJR山口線は、旧町屋エリアと椹野川の間を縫うように敷設されて、間の一番広い場所に山口駅が設置されています。 昭和39年に開通した国道9号線と昭和57年に山口県庁前まで開通した山口バイパスは、旧街道を拡幅することなしに別ルートで整備されています。 美術館、博物館、図書館、教育会館などが沿道に配置されている広幅員の並木道パークロードが、山口駅と県庁を結んでいます。国道9号線以南は商業施設の中心地であり、以北は官公庁と文化施設が集積しています。

パークロード終端には、昭和59年に完成した15階建ての山口県庁があります。 そもそもこの場所は、山口盆地を流れる一の坂川の扇状台地の高台に位置し、そこに市内一の高層ビルを建てたため、県庁は山口市内を見下ろすかっこになり、県庁最上階の展望フロアからは山口盆地が一望に見渡せます。 そして、パークロードそのものが山口駅から県庁に続く「御前道路」のようにも見え、山口が今でも防長二国の政治都市であることを実感させられる建物です。

パークロード 山口駅前から西門前商店街(旧街道筋)までも綺麗な並木道ですが(左)、国道9号線から県庁前までは、”パーク”ロードにふさわしく、広い歩道と立派な並木、そして緩やかな曲線が美しい街路を創っています(中)。終端には県庁の高層ビルがみえます(右)。

旧街道筋 防府からつづく萩往還は、目の前に鴻ノ峰を見ながら山口市街地に入ることになり(左)、街道沿いにはいくつかの古い町屋が見られます。(中・右)

西門前商店街では美しいアーケードが目につきますが、5年ほど前にサティ、ダイエーなど大型店舗が閉店し、国道9号線沿いなどの郊外型大型店舗の進出に対して苦戦を強いられているようです。 旧街道筋は商店街がきれたところで左に曲がり、竪小路にはいります。(中・右) この沿道にも明治大正期の町屋がいくつか残っていて、間口の広い町屋で重厚感があります。

一の坂川沿い 川の両岸に並木がつづき、落ち着いた町並みを形成しています。 コンクリートの橋、アスファルト道路、ブロック積み護岸、ではありますが、かつての雰囲気を残しているのではないでしょうか。山口のまちあるきの中で、一番のお気に入りエリアです。

| |

|

ふるさと伝承総合センター 下竪小路の旧街道沿いにある旧商家 明治19年に酒造商家として建築された旧野村家の住宅で、平成2年に現在の形に整備され、大内塗(漆器)など大内氏時代の文化遺産の紹介などがされています。 |

|

|

パークロード沿いの3階建てRC建物 西門前商店街と交差する手前のパークロード沿いには、写真のような3階建てのRC建物が連続しています。 どれも昭和初期のものだと思うのですが、建物以上にの高さのある並木とともに、とても心地いい道路景観を創りだしています。 |

|

|

瑠璃光寺 五重塔 嘉吉2年(1442年)頃に大内義弘を弔うために建立された高さ30mの供養塔で、大内氏文化遺産の代表作です。 全国に現存する五重塔の中でも10番目に古く、その優美な姿は、京都の醍醐寺、奈良の法隆寺の五重の塔とならぶ、日本三名塔のひとつに数えられる国宝で、山口市内の観光のシンボルでもあります。 ぼんやりとベンチに腰掛けて、池に映る瑠璃光寺五重塔を眺めていると時間を忘れてしまいます。 |

|

★ 情報リンク

|

山口市ホームページ あじなまち・・・山口市 市役所のホームページにはめずらしい「あじな」トップページです。 ホームタウン ホームページ 山口 ふるさと学習コンテンツ 知っちょる!? やまぐち 子供向けにつくられた山口の情報紹介ページですが、なかなか充実した内容です。 |

まちあるき データ

|

まちあるき日 2004.08.01 参考資料 ①「山口県の歴史散歩」山川出版社 ② 山口ふるさと伝承センター 資料 ③「山口市史」 使用地図 ①1/25,000地形図「山口」「小郡」平成8年修正 ②1/20,000地形図「山口」明治32年測図 |