柳 井 -瀬戸内の海運が造った白壁の町並み-

|

室町期に大内氏が湊を開き 江戸期には商工業都市として栄えた |

|

町の特徴

柳井の特徴はなんといっても白壁のつづく町並みです。 |

|

|

100年前の柳井 明治大正期の地形図が入手できませんでしたので今回はお休みです。 |

|

町の歴史

柳井はその昔「楊井」と呼ばれていました。 |

|

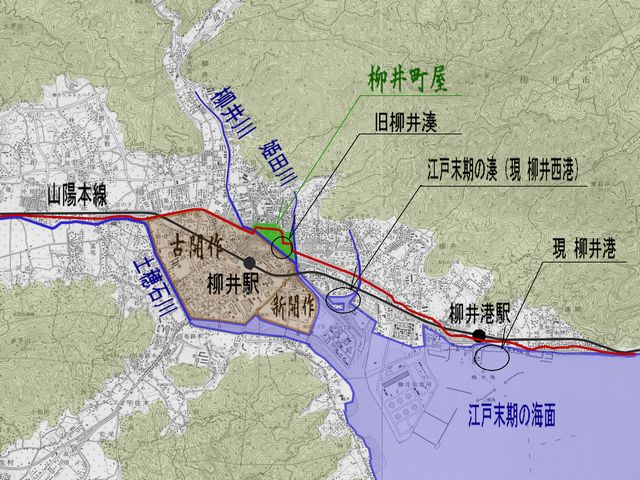

町の立地条件と構造 柳井の旧町屋は、江戸初期には柳井川の河口に位置しており、江戸期から続く幾たびかの埋立により、現在では内陸部に位置するようになりました。

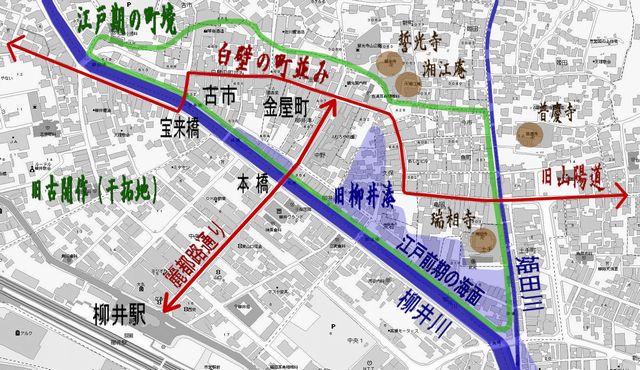

寛文年間の絵図にある江戸前期の旧柳井湊は、今では痕跡も残されていませんが、金屋町の小さな水路がその位置に当たるといわれています。湊は江戸後期に柳井川河口の松ヶ崎に新たに開かれ(現柳井西港)、現在はその更に東に柳井港が整備されています。 山陽道は防府から柳井までは海岸沿いを通り、柳井から徳山まで山道を行くことになります。 江戸期の絵図からわかる柳井町屋の範囲は、柳井川と姫田川に挟まれた場所で、旧山陽道は旧柳井湊(江戸後期に埋め立て消失)の手前で右折し、金屋町、古市を通った後、宝来橋で柳井川を渡り徳山方面に向かっていました。

古刹4ヶ寺は町の東外縁部に位置しますが、どの寺も際立ったが伽藍を誇るわけでもなく、古い町並みに溶け込むようにひっそりと静まり返っています。

白壁の町屋が軒を連ねているのは、古市と金屋町の山陽道沿道です。 古市には、醤油造や酒造などの醸造業を営む家々が、大構えな屋敷を構えています。 古市の隣の金屋町には、中世の時代から鋳物師が数多く住んだ町として、町名にその名残を残しています。

山陽道の南側の屋敷のいくつかは、柳井川の川べりまで奥深く続いていて、花崗岩で護岸された川岸には、川へ下りる石段がところどころに築かれています。江戸期の船着場の跡です。

町中で年代が明らかな家屋は国森家住宅で、明和の大火(1768)の後に建設されたものです。この時期は、柳井商人が後背地農村部の産物を扱い、躍動を始めた時代であり、その経済力をもって防火建築である塗籠造りの商家を建てています。

柳井駅前から一直線に延びる広い道路は、麗都路(レトロ)通りと名づけられた幹線道路で、沿道の新しい建物はレトロ調に造られ、歩道などにもそれらしい細工がしてありますが、通りの終点にある旧周防銀行本店のイメージを延長しているのでしょうが、こいつはどうも奇異な感じがしてなりません。

| |

|

町並み資料館 館内にある町の模型 町を歩いていても面でしか見えない町並みが、立体的に理解できとても面白い。 |

|

|

甘露醤油の蔵 内部は一般に開放されていますが、一歩中に入ると醤油の匂いが強烈ですが、この醤油樽はなかなか見応えがあります。 |

|

情報リンク

|

柳井市ホームページ 電脳柳井観光案内所 柳井商工会議所HP |

まちあるき データ

|

まちあるき日 2005.6 参考資料 ①谷沢 明「瀬戸内の町並み」未来社 使用地図 ①1/25,000地形図「柳井」「大畠」平成13年修正測量

|