米子 -かつての 山陰の商都-

|

米子はもともと城下町として建設された |

|

町の特徴

山陰道と出雲街道、境港往還が交差する交通の要所でした。また、米子湊には多数の廻船が出入りして、運河沿いには商家や土蔵が建ち並び、山陰の商都として繁栄したといいます。 |

|

|

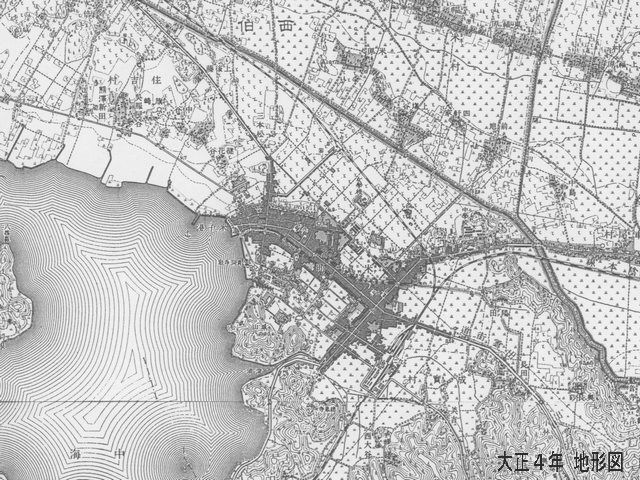

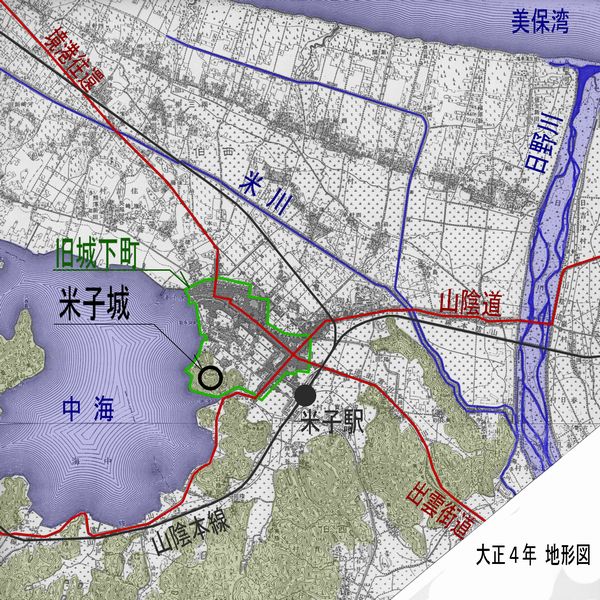

100年前の米子 現在の地形図と100年前(大正4年)の地形図を見比べてみます。 大正4年の地形図では、旧米子城下町の外郭が残り北側には水田や桑畑が広がっていましたが、現在(平成13年)の地形図をみると、広い範囲に市街地が広がっていて、旧城下町は市街地の中に埋没しています。 市街地の東にある中海は、長い激論の末に干拓事業の中止が決まりましたが、大正期の地形図と比べると、米子近辺の中海は既に干拓の進んでいたことがわかります。 |

|

|

|

町の歴史 米子城は、伯耆国守護の山名教之が、出雲の京極氏に備えて、現城跡の湊山に隣接する飯山に砦を作ったのが始まりといわれています。 戦国期には一時的に尼子氏の支配下になりましたが、毛利元就による山陰平定の後は、出雲、伯耆12万石を領した元就次男の吉川広家により、本格的な築城と城下町の建設に取り掛かることになります。 関ヶ原合戦により、毛利氏が防長二国に封じ込められたことにより、吉川氏は防府岩国に転封することとなり、替わって駿河国から中村忠一が18万石で入封し、吉川氏の築城事業を継承して、5層の大天守と4層の小天守をもつ壮大な城郭を完成させます。 中村氏が断絶した後、米子の城主は次々と替わっています。 中村氏の後、加藤貞泰が6万石、次いで因幡伯耆32万石で鳥取城に入った池田光政の同族で池田由成が城主となっています。寛永9年(1632)、光政に替わり岡山から池田光仲が鳥取城に入ると、米子城には家老の荒尾成利が城代として入城し、以降230年間、米子は荒尾氏の領する陣屋町として栄えることになります。 米子から境港まで続く弓ヶ浜は日本最大の砂洲で、鳥取藩池田氏は、元禄年間から約50年間の歳月をかけて、弓ヶ浜を縦断する米川を開削します。これ以降、弓ヶ浜の綿作を中心とした新田開発が急速に進み、米川沿いに多くの新村が誕生することになりました。 米子は、山陰道、出雲街道、境港往還などの街道の結節点にあり、境港からの海産物、弓ヶ浜の木綿、中国山地の鉄、木材などの集積地、中継地として、「山陰の大坂」と呼ばれるほど繁栄しました。 米子の湊には米、鉄、綿などを積載した廻船が出入りし、城下町の外堀を兼ねた加茂川沿いには、後藤家や鹿島家などの商家の豪邸と土蔵が建ち並びました。 町屋地区の中心は、加茂川にかかる京橋の近くの灘町や竪町で、問屋以外にも船宿や料理屋、芸子置場などが軒を並べていました。 また、米子は鳥取藩の陣屋町だったにもかかわらず、元和元年の一国一城令の後も、城郭は取り壊しをまぬがれ維新まで存続しました。大小二つの天守をもつ大きな城郭が、何故残されたのか分かりませんが、とても珍しい事例であることは確かなようです。 しかし、せっかく残された大城郭も、維新以降は無用の長物として米子の氏族に払い下げられ、最後は取り壊されて風呂屋の薪として姿を消したといいます。 明治期に入っても、商人の町米子の繁栄は続きますが、明治45年に山陰線が開通すると、町の中心は京橋を中心とする米子湊付近から新設の米子駅前のほうに移っていきました。 昭和3年に岡山と結ぶ伯備線が開通し、昭和12年には三柳国際飛行場が建設され、朝鮮、満州方面への定期便も就航します。戦後は、山陰初の工場団地が開設され、市内には王子製紙、JTなどの大工場が相次いで立地します。 平成4年には米子自動車道も開通し、いまでは、米子は山陰の交通結節点としての地位を確立し、現在、人口20万人の鳥取市につぎ、人口15万人を擁する県下第二の都市となっています。 |

|

町の立地条件と構造 米子は、日野川下流の米子平野と弓ヶ浜半島にまたがり、中海を望む場所にあります。 弓ヶ浜半島は、幅3km、長さ24kmの全国有数の砂州で、美保が関との間には中海と外海との出入り口に当たる境水道があり、全国有数の漁港 境港があります。 弓ヶ浜の砂州は、日野川による大山の崩壊土砂や中国山地のたたら製鉄による鉄穴(かんな)流し、そして美保湾の沿岸流により形成されたのもです。 大正期には、鉄穴流しの中止と日野川の河川改修により、日野川からの土砂供給が少なくなったため、皆生温泉付近の海岸線は昭和45年ごろに護岸堤防ができるまで300m近くも後退したといわれています。 江戸期には、日野川を分水して弓ヶ浜半島を縦断するように米川が開削され、綿作を中心として新たに田畑が開墾されたことは既に述べました。

米子城は中海に面した標高90mの独立丘である湊山に建設され、中海を背にして北、東方向に城下町は展開されていました。現在、米子城の跡には石垣が残り、そこからは360度のパノラマがみれます。北西方向には中海、境港そして日本海、東方向には大山が望めるこの地は、城山に最適の場所のようです。

出雲街道から境港往還につながる東西方向の街道筋と、それに直交する山陰道を基軸にして城下町は形成されました。 そして、明治末に開設された山陰本線米子駅は、旧城下町の南東の外れに位置しています。 旧城下町は天守閣を中心に内堀と外堀が配され、内堀と外堀の間に武家屋敷が広がり、外堀の外で街道を挟むように町屋地区が配されていました。 武家屋敷のあった地区は、明治大正期には田畑に戻っていて、現在は官公庁や大学、オフィスなどが数多く立地しています。 また、町屋地区をみてみると、街道周辺は維新以降も継続的に市街地として残り、街道筋の一部は現在商店街となっています。しかし、現地を歩いていても、商店街はあまり繁盛しているようには見えません。 これらは城下町が明治期以降にたどる典型的な例です。

しかし、現在の幹線道路が、旧街道を拡幅し町屋を撤去して通されたのではなく、旧武家屋敷地区や城下町の外周に配置されたため、城下町の構造がよく残ることになりました。 ただし、江戸期を通して火災、戦災にあっていないにもかかわらず、米子には江戸、明治期の町屋がほとんど残っていません。 旧外堀の河口付近が加茂川となっていて、この付近に回船問屋後藤家邸宅や土蔵が残されている程度で、不思議なくらい往時の町屋が残されていないことに逆に驚きました。

| |

|

町屋テイストの住宅 さすが商都米子だけありますね。 屋根はソーラーのようですし、一階のステンレスのガレージシャッターも大胆です。 たしか、岩倉町辺りにあったと思います。 |

|

情報リンク

|

米子市ホームページ 黒鉄会のHP 「たたら製鉄」に関する情報 |

まちあるき データ

|

まちあるき日 2005年7月 参考資料 ①「日本の城下町9 中国」ぎょうせい ②「伯耆 米子城」佐々木謙 ③「米子商業史」米子商工会議所 使用地図 ①1/25,000地形図「米子」「母里」平成13年修正 ②1/20,000地形図「米子」「母里」大正4年測図

|